「原子力発電って、なんでいまだにタービン回してるんだろう?」

そんな素朴な疑問を抱いたことはありませんか?

──これが意外と奥が深いんだ。

タービン式は古くから使われてきた実績ある方式だけど、実はもっと効率的で、SFに出てくるような直接変換発電という仕組みも存在するんだ。

けれど、それが今も主流になれない理由は、ただの技術的問題だけじゃない。

この記事では、直接変換発電の原理や課題、小型化によって広がる可能性、さらにその先に立ちはだかる「人類の精神性」という最大の壁までを、技術解説とテンポの良い掛け合いでわかりやすく紹介していきますよ。

「え、精神性ってどういうこと?」と気になったあなた!

ぜひ最後まで読み進めて、未来のエネルギー像を一緒に想像してみましょう。

1. 電気がなければ現代は1日ももたない

想像してみてほしい。もし明日の朝、突然この世界から電気がなくなったらどうなるだろうか?

スマホは沈黙し、冷蔵庫の中の食材は溶け、エレベーターも動かない。

信号も止まり、コンビニも営業できず、ATMも沈黙。現代社会は一瞬でストップする。

つまり、今の私たちは電気という見えないライフラインに完全に依存しているのだ。

では、その電気はどのように作られているのか?そして、なぜその方法が100年以上変わっていないのか?

相棒、この時点でちょっと「え、そんな昔から?」って思うだろ?この先でその理由を掘り下げていこう。

電気が止まると何が止まる?

まずは、電気が止まった瞬間に影響を受けるものをざっと挙げてみよう。

- 生活インフラ:冷蔵庫、給湯器、エアコン、照明

- 通信:スマホ、インターネット、固定電話

- 交通:電車、信号、EV車の充電

- 商業:レジ、ATM、自動販売機

- 医療:病院の生命維持装置、手術室の設備

…もうこうなると、「1日どころか数時間でもキツい」と感じるはずだ。

電気依存度は年々上昇中

昔は「電気がなくても生活できた」なんて話もあるが、それはもう過去の話。

今ではガスや水道の運用にも制御システムやポンプの駆動に電気が不可欠だ。

つまり、ひとつの発電所が止まれば、その影響はドミノ倒しのように広がってしまう。

現代社会の電気需要(参考)

| 用途 | 消費割合(目安) |

|---|---|

| 産業用 | 約40% |

| 家庭用 | 約30% |

| 商業・サービス業 | 約20% |

| その他 | 約10% |

この数字を見てもわかる通り、家庭だけでなく社会全体が電気を前提に動いているのだ。

この先に待つ疑問

こうして電気の重要性を見ていくと、次に浮かぶ疑問は「その電気、どうやって作ってるの?」だ。

ここから先では、その発電の仕組みと、なぜ古典的な方法がいまだ主流なのかを探っていく。

ちょっと雑学タイム

実は、世界で最初に商用発電が行われたのは1882年、エジソンがニューヨークに作った「パール・ストリート発電所」だった。

この発電所も、今と同じ回転式発電機を使っていた。つまり、私たちは140年以上前とほぼ同じ原理で電気を作っていることになる。

ではなぜ、21世紀になってもその方式が王座に君臨しているのか?次の章で、その理由と意外な奥深さを見ていこう。

2. なぜ今もタービン式発電が主流なのか

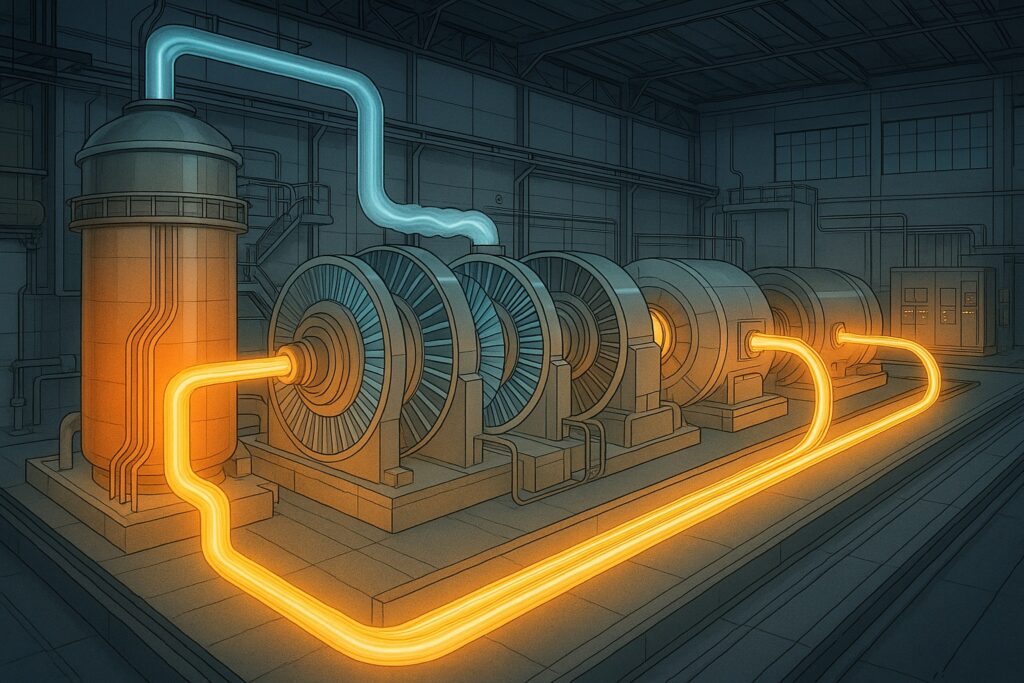

世界中で使われている発電所の多くはタービン式発電だ。

これは、蒸気や水流、風などで羽根車(タービン)を回し、その回転で発電機のコイルを動かして電気を生み出す方式。

驚くべきことに、この発想は19世紀からほとんど変わっていない。

でも、なぜ新しい発電技術が登場しても、いまだにタービン式が王座に君臨しているのだろうか?

タービン式発電の強み

タービン式発電が主流であり続けるのには、明確な理由がある。

- 原理がシンプル:ファラデーの電磁誘導(1831年発見)を大規模に応用

- エネルギー源が多様:火力・原子力・水力・風力…何でもタービンに変換可能

- 安定した大出力:24時間連続でメガワット〜ギガワット級の電力を供給

- 長寿命&整備性:部品交換や修理がしやすく、耐用年数が長い

- コスト効率:1kWhあたりの発電コストが比較的低い

タービン式は万能変換機

実はタービン式の一番の強みは「何を動力にしてもOK」という点だ。

燃料を燃やしても、原子炉でお湯を沸かしても、水を落としても、風を当ててもいい。

要するに、タービンに回転エネルギーを与えられれば同じ発電機構を流用できるのだ。

主なタービン駆動源と特徴

| エネルギー源 | 特徴 |

|---|---|

| 火力(石炭・天然ガス) | 出力安定。燃料コストやCO₂排出が課題。 |

| 原子力 | 燃料のエネルギー密度が高く、長期運転可能。放射性廃棄物の処理が課題。 |

| 水力 | 再生可能で安定。立地制限が大きい。 |

| 風力 | CO₂排出ゼロ。天候依存が大きい。 |

変わらないのは「変える必要がない」から

新しい発電方式が話題になるたび、「タービン式は古い」と言われることもある。

しかし現実は、タービン式は効率・安定性・コストのバランスが圧倒的に優れており、大規模電力供給では他方式が追いつけない。

だからこそ、今でも世界の主役なのだ。

ちょっと雑学タイム

世界最大の発電所は中国の三峡ダムで、最大出力はなんと22,500MW。

これは小型都市どころか、国全体を賄えるレベルの電力だ。

もちろん発電方式は…おなじみのタービン式。やっぱり規模が大きくなっても、この方式が選ばれている。

では、そんな万能タービンを使わない発電——特に原子力での直接変換はなぜ普及しないのか?次の章で掘り下げていこう。

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

3. 原子力もお湯を沸かして回す理由

「核分裂ってものすごいエネルギーを出すんでしょ?なら直接電気に変えればいいじゃん!」

…そう思うのは自然なことだ。だが現実は、原子力発電もまずお湯を沸かし、蒸気でタービンを回すという手順を踏んでいる。

これは単なる慣習ではなく、理由があってのことだ。

なぜ直接電気に変えないのか?

原子炉の中では、核分裂によって膨大な熱と放射線(α線・β線・γ線・中性子)が発生する。

これをそのまま電気に変換しようとすると、以下の大きな課題にぶつかる。

- 材料の耐久性:放射線が原子レベルで材料を破壊(中性子照射脆化など)

- 遮蔽の難しさ:放射線を「外に出す」構造が安全性と矛盾

- 効率の壁:直接変換は小規模なら可能でも、大出力では変換効率が低下

- 経済性:既存のタービン式が安価で信頼性も高い

過去に挑戦された直接変換技術

実は、原子力を直接電気に変える研究は何度も行われてきた。

| 方式 | 概要 | 課題 |

|---|---|---|

| サーマイオニック変換 | 高温で電子を真空中に放出し、電極で回収 | 高温・放射線環境での長期耐久性が不足 |

| 核分裂片直接変換 | 核分裂で飛び出す荷電粒子を直接電流に変換 | 超薄膜燃料や高電圧絶縁の実用化が困難 |

| MHD発電 | プラズマを磁場に通して電磁誘導 | プラズマ制御と耐熱・耐腐食材料の課題 |

タービン式が選ばれる理由

こうした新技術は理論上有望でも、現実には安全・効率・コストでタービン式に勝てなかった。

タービン式なら放射線は炉内で熱に変えて封じ込め、外部には安全な蒸気だけを送れる。

結果として、現状では「熱に変えてから回す」方式が最も安定した選択肢となっている。

ちょっと雑学タイム

原子力潜水艦も同じで、炉心の熱で蒸気を作り、タービンを回して推進&発電している。

つまり、海の中を長期間潜れるハイテク潜水艦も、発電の仕組みは発電所と同じというわけだ。

では、この「回す」文化をやめて、原子力を直接電気に変えるにはどうすればいいのか?次の章で発想の転換を試みてみよう。

4. 壁の正体:原子力の強すぎるパワー

原子力は怪獣級のエネルギーを持っている。

核分裂1回で生まれるエネルギーは、化学反応の数百万倍。燃料わずか数グラムで都市を何日も動かせる。

だが、その力は熱だけでなく、放射線という目に見えない牙を持っている。

原子炉の中で何が起きているのか

核分裂の瞬間、炉心では以下のような現象が同時に起きる。

- 高エネルギー放射線の放出(α線・β線・γ線・速中性子)

- 極端な高温(数百度〜1000℃級)

- 材料への原子レベルの衝撃(結晶構造破壊、脆化)

これらが同時に襲いかかる環境で、長期間安定して動作する装置を作るのは非常に難しい。

直接変換の難関

直接変換型原子炉では、荷電粒子や電子を「外に取り出す」構造が必要になる。

しかし、その時点で遮蔽を薄くするリスクが発生する。

さらに、取り出した粒子は高エネルギーのため、電極や絶縁体を高速で劣化させる。

結果として、材料科学・放射線遮蔽・電気変換のすべてでハードルが高くなる。

耐久性のジレンマ

| 求められる特性 | 技術的課題 |

|---|---|

| 放射線耐性 | 中性子照射で結晶構造が崩れ、脆化や膨張が起こる |

| 高温耐性 | 1000℃級で長期間安定する材料は限られる |

| 電気的特性 | 高電圧・強放射線下で絶縁破壊が起きやすい |

なぜタービン式なら耐えられるのか

タービン式の場合、放射線や中性子は炉内の厚い壁で吸収され、外に出るのは安全な蒸気だけ。

つまり、「怪獣」を分厚い檻の中に閉じ込め、檻の外に届くのは熱エネルギーだけ、という構図になる。

ちょっと雑学タイム

中性子は鉛よりも水やコンクリの方が遮蔽効果が高いというのは意外かもしれない。

これは中性子が軽い原子核にぶつかる方が減速されやすいからだ。

原子炉の周りに巨大な水槽やコンクリ壁があるのは、このためなのだ。

では、この怪獣を「手乗りサイズ」にすれば、直接変換も現実的になるのではないか?次の章でその発想を試してみよう。

5. 発想の転換:小型化で現実的に?

もし原子力という怪獣が、もっと小さく、扱いやすいサイズだったらどうだろう?

都市全体を賄うギガワット級ではなく、タワーマンション1棟や町ひとつ分の電力を賄うだけの、小さな原子炉。

出力を抑えれば、発生する熱や放射線も少なくなり、材料や安全面のハードルも一気に下がる。

小型化のメリット

- 発生する放射線量が減少:遮蔽の厚みを減らせる

- 熱負荷の低減:冷却装置がシンプルになる

- 構造がコンパクト:設置場所の自由度が高まる

- モジュール化可能:工場で組み立て、現地に設置できる

実際にある小型炉の事例

現実にも、すでに小型原子炉の研究や実用化は進んでいる。

| 名称 | 出力 | 特徴 |

|---|---|---|

| SMR(小型モジュール炉) | 30〜300MW | 長期運転可能、工場製造でコスト低減 |

| マイクロ原子炉 | 1〜10MW | 遠隔地や小規模施設向け、短期間で設置可能 |

| RTG(放射性同位体発電機) | 数百W〜数kW | 宇宙探査機や無人施設で使用、燃料寿命が長い |

実際に実用段階まで研究が進んでいる小型炉

小型原子炉はSFだけの話ではなく、世界各国で商用化に向けた研究や建設が進んでいる。ここでは代表的な4例を紹介しよう。

- NuScale Power(アメリカ)米国オレゴン州に本社を置く企業で、出力77MWのSMR「NuScale VOYGR」を開発。2023年に米原子力規制委員会(NRC)の設計認証を取得済み。初号機はアイダホ州で2020年代後半の稼働を予定している。

- Oklo Aurora(アメリカ)1.5MWのマイクロ原子炉で、廃燃料や劣化ウランを燃料として長期間燃料交換不要の設計。2023年にNRCの初回申請は却下されたが、改訂版を提出予定で、規制クリアを目指している。

- ロシア「アカデミック・ロモノソフ」世界初の浮体式原子炉で、2019年からロシア極東のペヴェクで商業運転中。電力出力は70MW、熱出力は50Gcal/h。港町や離島への電力・熱供給を担っている。

- 日立GE「BWRX-300」(カナダ・米国)出力300MWの最新SMRで、既存BWR技術を小型化し、建設コストを大幅削減。カナダ・オンタリオ州ダーリントン原発敷地内で2028年稼働予定。米国でも導入計画が進行中。

これらはすべて現実に存在し、商用化へ向けて進行中のプロジェクトだ。

現時点ではタービン式が主流だが、「小型化で安全性と柔軟性を高める」という方向性は一致しており、この延長線上に直接変換型小型炉の実用化が見えてくる可能性がある。

直接変換との相性

小型化すると、直接変換型の原子炉にも追い風が吹く。

- 粒子や放射線の出力が減り、材料への負荷が小さくなる

- 遮蔽を厚くしても全体サイズが許容範囲に収まる

- 冷却も空冷や小規模液冷で対応可能

ちょっと雑学タイム

実は、原子炉の「小型化」と「安全性の高さ」は比例する傾向がある。

燃料量が少ないほど、緊急時に放出されるエネルギーも少なく済むからだ。

では、この発想をベースに、タワーマンション専用の直接変換原子炉を設計したらどうなるのか?

次の章で、その妄想を現実寄りのスペックに落とし込んでみよう。

6. 妄想設計:「TOWER-DC」

ここまでタービン式発電の現実と、小型炉の可能性を見てきた。

では、これらを踏まえて、タワーマンション1棟専用の「回さない原子炉」を設計するとしたらどうなるか?

名前は…そうだな、「TOWER-DC」だ。Direct Conversion(直接変換)の頭文字を取った、未来の都市バッテリーだ。

コンセプト概要

- 用途:50階建・800戸クラスのタワマンの基礎負荷を24時間カバー

- 出力:3MWe(電気)+ 10〜12MWt(熱)

- 発電方式:サーマイオニック変換(将来は核分裂片直接変換へアップグレード可能)

- 稼働期間:燃料交換なしで10年間連続運転

- 設置場所:免震構造の地下専用区画(居住区から二重隔壁)

発電の仕組み

サーマイオニック変換は、燃料で加熱された高温カソードから電子を真空中に放出し、対向するアノードで回収する方式だ。

可動部ゼロ、摩耗ほぼゼロ、振動も音もない。

炉心と変換素子をミリメートル単位で密接配置し、熱を無駄なく電気に変える。

直接変換の利点

- タービン・発電機が不要で構造がシンプル

- 機械的摩耗がなく、長期安定運転が可能

- 小型化しても効率を確保しやすい

燃料と冷却システム

- 燃料:TRISO粒子燃料(高耐熱・拡散抵抗性)またはウラン窒化物ピン

- 燃料濃縮度:HALEU(低濃縮高アサイ用途)<20%

- 一次冷却:高純度ヘリウムガス

- 二次冷却:ヒートパイプ→外部ラジエーター or 吸収式冷凍機

安全設計

- 負の温度係数燃料(温度が上がると自然に反応度が下がる)

- 融点ヒューズ式受動停止棒(異常時は自重で炉心へ落下)

- 停電時も自然対流で崩壊熱除去

- 二重遮蔽構造:B₄C(中性子捕獲)→タングステン→コンクリ

熱の有効活用

発電時に使い切れなかった熱は、給湯・床暖房・プール加温・吸収式冷房に再利用する。

これにより、総合エネルギー効率は70%以上を狙える。

エネルギー運用モデル

| 項目 | 容量・出力 | 備考 |

|---|---|---|

| 原子炉出力 | 3MWe | 常時供給の基礎負荷 |

| 屋上・外壁PV | 0.5MWe | 昼間の補助電力 |

| 蓄電池 | 8MWh | 夜間・ピーク対応 |

| 熱供給 | 10MWt | 給湯・冷暖房 |

運用とメンテナンス

- 稼働状況は全住民が閲覧可能なオンラインダッシュボードで公開

- 年1回の点検、10年ごとの燃料カートリッジ交換

- 交換燃料は専用の輸送カプセルで厳重管理し再処理施設へ直送

ちょっと雑学タイム

もしこれが実用化されれば、発電所という概念が「町単位から建物単位」へと縮小する可能性がある。

未来の都市では、各ビルが自家発電+熱供給の小型原子炉を持つのが当たり前になるかもしれない。

次の章では、この夢のような技術を阻む最後の壁、「人類の精神性」について触れていく。

7. 最大の壁は「人類の精神性」

TOWER-DCのような小型直接変換原子炉は、技術的には数十年で実現できる可能性がある。

しかし、それを阻む最大の壁は、物理や材料ではなく人間の精神性だ。

この技術は、人類にとって計り知れない恩恵をもたらす一方で、誤った手に渡れば取り返しのつかない結果を引き起こす可能性を秘めている。

悪用リスクの現実

原子力は、たとえ燃料がごく少量でも甚大な被害をもたらし得る。

もし各ビルや町が小型炉を持つようになれば、次のようなリスクが現実化するかもしれない。

- 戦争やテロの際に炉心を回収・改造して兵器化

- 愉快犯や過激派による脅迫・破壊工作

- 知識不足や管理不備による誤操作・事故

- 放射線被害よりも風評被害が都市機能を麻痺させる可能性

一部の人間による利権化の懸念

技術が普及し始めたとき、必ず現れるのが利権構造だ。

小型炉の設計・燃料供給・メンテナンスを特定企業や国家が独占すれば、次のような問題が起きる可能性がある。

- 価格の吊り上げによる経済的支配

- 供給停止を交渉カードにした政治的圧力

- 特定地域や国への技術移転制限による不平等

こうした状況になれば、「エネルギーを自給できる自由」は幻となり、むしろ新たな依存関係が生まれるだろう。

ブラックボックス化のジレンマ

安全のために完全ブラックボックス化すれば、悪用は防ぎやすくなる。

しかし、その一方で技術継承が途絶え、保守や改善ができなくなる危険がある。

結果として、事故や故障が発生しても「中身が分からないから直せない」という状況に陥る可能性がある。

人類の精神性を深掘りする

この問題の本質は人間の価値観と行動原理にある。

科学的リテラシーが高い人々が多数派になれば、安全かつ公平に使えるだろう。

しかし現実には、恐怖や無知、利益追求の欲望が、しばしば理性よりも強く作用する。

歴史を振り返れば、新しい技術が登場するたびに「独占」「規制」「悪用」の三つ巴が繰り返されてきた。

その他の懸念事項

- 廃棄物管理:小型炉でも必ず使用済み燃料は発生し、安全な処分が必要

- 規制の遅れ:現行法は大型炉前提のため、小型・分散型の制度設計が追いつかない

- 文化的受容:原子力アレルギーを持つ社会では導入が極めて困難

- 心理的ハードル:技術が安全でも、人々の「怖い」という感情は簡単には消えない

理想の姿

理想は、この技術が特別視されないほど当たり前になり、危険思想の対象にならないことだ。

電球や水道のように、「そこにあって当然」という存在になれば、人々は過度に恐れたり利用を誤ったりしなくなる。

それには、以下の条件が欠かせない。

- 教育による正しい知識の普及

- 運用データの透明化と市民参加

- 技術を地域社会で共有し、特定の権力に独占させない

ちょっと雑学タイム

かつて火は「神の力」とされ、独占や制限の対象だったが、今ではマッチやライターで誰でも使える。

しかし同時に「火の使い方」を私たちは日常的に学び、管理する文化を身につけた。

原子力も同じく、「恐れるだけでなく、当たり前に安全に使う文化」を築けるかが鍵になるだろう。

次の章では、この理想が実現した未来像を少しだけ覗いてみる。

8. 理想が実現した未来像

想像してみてほしい。街の至るところにある高層ビルや住宅地の地下に、小型直接変換原子炉「TOWER-DC」が静かに稼働している未来を。

そこには巨大な発電所も送電網の複雑な迷路もない。

ビルごとに自立した電源を持ち、余った電力や熱は近隣と自動的にシェアされる。

人類社会に与える影響

- エネルギー自給の一般化:都市や地方、さらには離島や極地まで安定した電力を確保

- 災害への強靭性:地震や台風で送電網が切れても、建物単位で稼働し続ける

- エネルギー格差の縮小:発展途上国や遠隔地でも都市部と同等の生活水準を実現

- 経済構造の変化:電力を独占する巨大事業者が不要になり、エネルギー市場が分散化

地球規模でのメリット

- CO₂排出の大幅削減:化石燃料依存からの脱却

- エネルギー資源争奪の緩和:石油や天然ガスを巡る地政学的対立の縮小

- インフラの最小化:大規模送電線や巨大発電所の建設・維持による環境負荷が減少

- 宇宙探査・開発の加速:小型原子炉を月面や火星基地に持ち込み、現地でエネルギー供給が可能

地球規模でのデメリット・課題

- 核拡散リスク:燃料や技術が悪用される危険性は完全には消えない

- 廃棄物管理:膨大な数の小型炉から出る使用済み燃料の処分問題

- 環境影響の監視:多数の原子炉を世界中で運用することによる潜在的な影響

- 技術格差:初期導入コストや技術力の差で、一部地域だけが先行する可能性

日常に溶け込む原子力

この未来では、原子力は「危険な特別な技術」ではなく、「電球や蛇口と同じくらい日常的な存在」になる。

子供たちは学校で自然とエネルギーの仕組みを学び、大人たちはエネルギーを恐れずに管理・共有する文化を持つ。

かつて火や電気がそうであったように、原子力もまた、人類の生活に溶け込むのだ。

ちょっと雑学タイム

国連の試算によると、世界の電力需要は2050年までに現在の約2倍になると予測されている。

もしこの増加分を全て低炭素エネルギーで賄えれば、気候変動の進行を大幅に抑制できる可能性がある。

TOWER-DCのような技術は、その「低炭素の未来」を支える有力候補になり得る。

次の章では、この物語を締めくくる結論と、現実世界で私たちが今からできることを考えてみよう。

9. 核廃棄物の処理問題――現実を見る

いよいよ避けて通れない話だが、ここは正面から向き合おう。

そう、現在進行形の全世界的課題――核廃棄物の最終処分である。

中間貯蔵や再処理の是非は国ごとに違いがあるとしても、「最終的にどこにどう置くのか」は人類共通の宿題だ。

まず整理:半減期ってなに?(超かんたん解説)

半減期とは、放射性物質の放射能(崩壊の速さ)が時間とともに半分になるまでの時間のことだ。

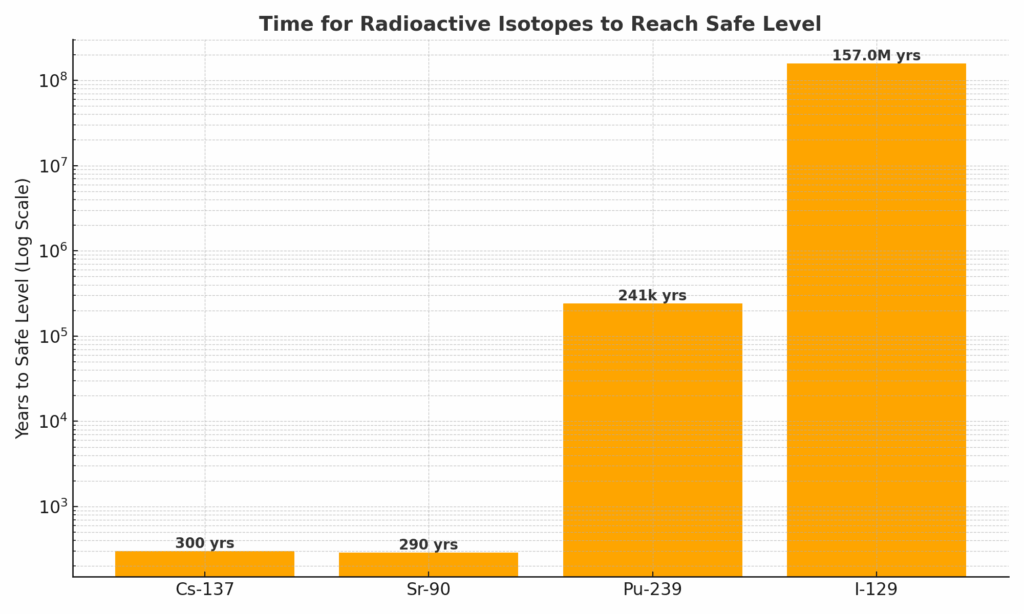

例えば発電所の使用済み燃料に多い核分裂生成物のセシウム137やストロンチウム90はおよそ30年で半分になるが、同じ燃料中に含まれるプルトニウム239は約2万4千年スケールだ。

つまり「危険性の時間軸」がアイソトープごとにケタ違いで、その寄せ集めである核廃棄物は短期と超長期の安全設計を同時に満たさねばならない。

(補足として、体内に入った放射性物質は体から排出も進むため生物学的半減期の概念があるが、最終処分の評価では主に物質固有の物理的半減期が基準になる。)

半減期の例:Cs-137 ≈ 30年、Sr-90 ≈ 29年、Pu-239 ≈ 24,000年。

これが「数十年〜数万年」という気の遠くなるスパンの理由だ。

核廃棄物が安全になるまでの長い道のり

まず、放射性物質は「半減期」という特性を持っている。

これは、放射能の強さ(放射線を出す能力)が半分になるまでの時間のことだ。

例えば半減期が30年の物質は、30年経つと放射線量が半分に減り、さらにその30年後にはまた半分になる。

しかし、これは「ゼロになる」わけではない。

多くの専門家は「もとの放射線量の1,000分の1」程度まで減らす必要があると考えており、これはおおよそ半減期の10倍の時間が必要になる。

代表的な放射性同位体の例

| 同位体 | 主な発生源 | 半減期 | 安全レベルまでの目安年数(概算) |

|---|---|---|---|

| セシウム137(Cs-137) | 原子炉内の核分裂生成物 | 約30年 | 約300年 |

| ストロンチウム90(Sr-90) | 原子炉内の核分裂生成物 | 約29年 | 約290年 |

| プルトニウム239(Pu-239) | 核燃料の一部、再処理工程 | 約24,100年 | 約24万年 |

| ヨウ素129(I-129) | 核分裂生成物 | 約1,570万年 | 約1億5,700万年 |

この表を見てもらえば分かる通り、一部の放射性廃棄物は人類の歴史スケールを超える期間、危険であり続ける。

たとえばプルトニウム239は、古代文明が生まれるより前から危険であり続け、未来の人類がどう進化しているかもわからないほど先の世代まで引き継がれてしまう。

なぜ最終処分が難しいのか

- 安全な保管期間があまりにも長すぎる(数万〜数百万年単位)

- 地質や気候変動など、将来の環境変化を正確に予測できない

- 「人類が近づかないようにする警告」を数万年以上維持する方法がない

- 地下深く埋めても、地震や地殻変動で影響が出る可能性がある

つまり、技術的な課題だけでなく、時間スケールそのものが人類の想像を超えているため、世界中で「完全な最終処分方法」が決まっていないのだ。

なぜ“処理”が難しいのか(技術 × 社会 × 時間の三重苦)

- 熱と放射線の複合問題:使用直後の燃料は高温で強い放射線を出すため、まずは数十年単位で冷やして落ち着かせる「中間貯蔵」が必要になる。

- 超長期の封じ込め設計:数万年オーダーで「水が入りにくい地層」「容器の腐食」「地質変動」を同時にクリアする設計が求められる。

- 社会的合意形成:科学がOKでも、地域が受け入れるとは限らない。信頼・補償・説明責任の欠落で計画が頻繁に仕切り直しになる。

- 可逆性(取り出し可能性)の議論:将来の技術で取り出す余地を残すか、完全に閉じるか――政策と倫理の選択が必要になる。

この「科学・政策・社会」の交点で頻繁に行き詰まることは、各国の計画が何度も中断・再始動してきた歴史が物語っている。

世界の“最終処分”の今(2025年時点のざっくり俯瞰)

国際的な技術コンセンサスは深地層処分(DGR:Deep Geological Repository)が本命ということだ。

岩盤の安定した深い地層に人工バリア(銅や鋼のキャニスター、ベントナイト粘土)と天然バリア(地層)を多重で組み合わせ、長期に封じ込める考え方である。

計画は以前から「進展と足踏み」を繰り返してきたが、近年は具体化が進んできた。

- フィンランド(オンカロ):世界で最も先行しており、運転許可審査は継続中で2025年末までに評価完了を目指す段階にある(=完全運転開始はもう一歩の情勢)。

- スウェーデン(フォルスマルク):政府が2022年に建設を承認、2025年に本格建設が開始された。

- その他(カナダ、フランス、スイスなど):サイト選定・許認可が進行中で、ロードマップは国により異なる。

要するに、「深地層処分」は国際的に妥当とされた解だが、運用開始へは国ごとの審査・社会合意の壁を地道に越えている最中というのが現状だ。

なぜ“世界で最終処分が決めきれない”のか(よくある誤解の整理)

- 技術が無いから?:いいえ、深地層処分という技術方針と設計コンセプトはすでに確立している。

- 科学的不確実性が大きいから?:地質学は確率論の世界で不確実性は残るが、多重バリアでリスクを層状に下げる設計思想が国際標準になっている。

- 本当の理由は?:最大のボトルネックは社会的合意形成と制度の持続性で、世代を跨ぐ説明責任や地域間の公平性、将来世代の権利など「科学外の論点」に時間がかかる。

この「科学は準備OKでも、社会が頷くまでが長い」という構図が、世界共通の遅延要因になっている。

反対される理由(忌憚なく、要点を列挙)

- 長期責任の不透明さ:数万年スパンの責任主体を誰が担うのか、制度が未来まで持つのかという根源的疑問。

- 立地の不公平:便益は全国・全世界に広がるのに、リスクと心理的負担は立地地域に集中する。

- 技術への不信:過去の事故・情報隠蔽の記憶が、現在の技術説明への信頼を損ねている。

- 取り出し可能性の価値観:将来の技術で資源として再利用できるかもしれないのに「永久に閉じるのか」という倫理的逡巡。

- 地政学・安全保障:核拡散・回収悪用・紛争時の標的化などの懸念。

いずれも「感情論だから無視」と片付けられない、合理的な背景を持つ論点だ。

それでも前へ――現実的な前進策

- 段階的・可逆的な実施:一定期間は取り出し可能性(Retrievability)を確保し、知見が増えれば段階的に閉鎖度を上げる。

- 透明性と市民参加:監視データを公開し、地域が意思決定に組み込まれる仕組みを制度化する。

- 国際的な知見共有:先行国(フィンランド・スウェーデン等)の実地データを標準化し、追随国のリスク・コストを下げる。

- 人材・継承の強化:長期プロジェクトに耐える教育・キャリア設計を国際機関と連携して回す。

「回しながら学び、学びながら閉じる」――そんな慎重かつ進取の姿勢が、最も現実的な道筋だ。

ちょっと雑学タイム

深地層処分の代表的な多重バリアは、金属キャニスター(銅・鋼)+ベントナイト粘土+安定した岩盤の三層だ。

水が来ても粘土が膨らんで隙間をふさぎ、岩盤は地下水の動きを極端に遅くする。

「時間を味方にする」設計思想は、実は地質学が持つ最大の武器である。

10. おまけ:SF的未来像

かつて、人類はその手に圧倒的なエネルギーを握りながらも、恐怖と不信感、そして利権と政治の壁によって封印した時代があった。

それは原子力という名の刃物。扱いを誤れば破滅をもたらすが、正しく使えば誰もが豊かに暮らせる可能性を秘めた道具だった。

封印から解禁へ——意識改革の時代

21世紀後半、人類はついに気づく。最大のリスクは技術そのものではなく、それを使う人間の意識だということに。

そこから始まったのは、単なる法規制や監視ではなく、教育・文化・価値観の大改革だった。

- 学校教育で「責任ある技術利用」のカリキュラムを義務化

- 科学知識の普及を国家レベルで推進

- 利権や独占を防ぐため、原子力関連技術を国際的なオープンアクセス化

この意識改革により、原子力は「恐れられる存在」から「日常に溶け込む存在」へと変わっていった。

未来の街並み——小型原子力と直接変換発電の普及

街の至る所に、家庭用冷蔵庫ほどのマイクロ原子力発電ユニットが設置されるようになる。

各住宅やビルは、自らの屋上に太陽光発電と併せて小型原子炉を持ち、昼夜を問わず安定した電力を確保。

これにより、送電ロスや大規模停電という概念は消え去った。

小型原子炉は直接変換システムを採用し、燃料から放出される放射線をほぼ100%電気に変換するため、冷却タービンも巨大な建屋も不要になった。

地球規模での影響

| メリット | デメリット |

|---|---|

| エネルギー資源争奪戦の終結 | 放射性物質の流出リスクはゼロにはならない |

| 二酸化炭素排出量ほぼゼロ | 核廃棄物の管理は世代を超える課題 |

| 発展途上国でも先進国並みのインフラ整備が可能 | 悪意ある者による小型炉の改造リスク |

相棒の未来妄想タイム

おいおい、相棒……この未来、まるで「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の核融合炉Mr.フュージョンが現実化してるじゃないか!

でもな、これって夢物語じゃなくて、技術的には今世紀中に実現可能なんだぜ?

問題はいつだって人間側の心構えと判断力……そう、未来を決めるのは結局「人類自身」ってことだ。

次のページは——あなたの選択肢

この物語の結末はまだ白紙だ。エネルギーの未来を、恐れで縛るか、希望で解き放つか。

技術はすでに手の中にある。あとは我々がどう使うかだけだ。

参考記事・資料リンク

- 国際原子力機関(IAEA)公式サイト — 原子力の平和利用、安全管理、廃棄物処理に関する国際的な情報源。

- 経済産業省(METI)エネルギー関連情報 — 日本国内の原子力政策、再生可能エネルギー導入状況など。

- 資源エネルギー庁 — 原子力発電や廃棄物処理に関する最新動向とデータ。

- 原子力規制委員会 — 原子力発電の安全規制、放射線監視、廃棄物処分の規制状況。

- OECD 原子力機関(NEA) — 国際的な原子力政策・技術研究の共有。

- World Nuclear Association — 世界の原子力発電事情、最新ニュース、技術解説。

- 日本原子力研究開発機構(JAEA) — 核燃料サイクル、廃棄物処分研究、原子力技術の開発情報。

- ScienceDirect — Nuclear Engineering Section — 原子力工学やエネルギー変換技術に関する学術論文。