鹿児島県・トカラ列島にある小さな島「悪石島(あくせきじま)」。

美しい自然と静かな暮らしに包まれたこの島が、じつは“火山島”であることをご存じでしょうか?

本記事では、悪石島が持つ火山としての側面、もし噴火が起きた場合の影響、そして私たちが今できる備えについてわかりやすく解説します。

自然と共に生きるために、知っておきたいリスクと対策を一緒に見ていきましょう。

悪石島ってどんな島?

悪石島(あくせきじま)は、鹿児島県十島村に属するトカラ列島のひとつで、鹿児島本土から南南西に約350kmの海上に位置しています。

周囲約12km、面積約7.5平方キロメートルという小さな島ですが、その成り立ちには火山活動が深く関係しています。

島の中央には標高584メートルの「御岳(おたけ)」がそびえ立ち、これは火山活動によって形成された山体とされます。

つまり、悪石島は海底火山の活動によって隆起・形成された「火山島」なのです。

地質学的に見る「火山島」としての悪石島

産総研 地質調査総合センターによる地質図によれば、悪石島は主に火山砕屑岩や溶岩から構成されており、その地層の多くは鮮新世〜更新世の火山活動に由来すると考えられています。

地表には凝灰岩や安山岩質の溶岩などが分布し、これは過去に火山活動が繰り返された痕跡を示しています。

また、温泉が島内に点在しており、地下に熱源=マグマだまりが存在する可能性を地質的に裏付けるものといえます。

このように、悪石島の構造は典型的な火山島の特徴を備えているのが現実です。

なお、現在の御岳火山については、気象庁が活火山としての指定を行っているわけではなく、常時観測対象にもなっていません。

しかし、これは「活動していない」ことを意味するものではありません。

「活火山」ではないのに、噴火のリスクがあるの?

気象庁の分類によれば、「活火山」とは「概ね過去1万年以内に噴火した火山、または現在も噴気活動のある火山」と定義されています。

悪石島の火山は過去1万年の記録が確認されていないため、現時点では公式に活火山とはされていません。

しかし、地熱活動や断続的な地震、温泉の存在は、地下にまだエネルギーが残っていることを示す兆候です。

また、トカラ列島全体がフィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界に位置するため、地殻変動の影響を受けやすく、局地的な地震や火山性の動きが突発的に発生する可能性は否定できません。

そのため、「活火山でないから安全」と断定するのは危険です。

むしろ、過去の噴火履歴が乏しいことによって、兆候が見逃されやすく、いざというときの備えが遅れるリスクもあります。

アクセス困難な離島というリスク

悪石島には定期船が通っているものの、天候によっては数日間、船が欠航することもあります。

こうした交通事情の不安定さは、災害時の避難や物資の搬送に大きく影響します。

また、医療施設やライフラインも限られているため、仮に火山活動が活発化した場合、すぐに避難できる体制が整っているかは大きな課題です。

地理的な孤立性と、火山島としての素地があることを考えると、常に最悪のケースを念頭に置いた備えが求められる島だと言えるでしょう。

参考記事:

-

Geological Survey of Japan, AIST / ファイルが見つかりません 404 Not Found

-

https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/activity_list/volcano_type.html

-

HTTP 404 エラー : 防災情報のページ - 内閣府404 Not Found :指定されたページまたはファイルは存在しません。

-

鹿児島県/ご指定のページは見つかりませんでした

悪石島は本当に噴火する可能性がある?

美しい自然と温泉の島として知られる悪石島ですが、その静かな景観の下には火山としての地質的な背景が存在します。

この島は地質学的には「トカラ列島火山列」の一部であり、過去の火山活動によって形成されたとされています。

では、今後の噴火の可能性は本当にあるのでしょうか?

以下で、現在の観測状況と地質的な特性を踏まえながら、できる限り具体的に解説していきます。

悪石島は活火山なのか?

気象庁の定義によれば、「活火山」とは「概ね過去1万年以内に噴火した火山、または現在活動している火山」です。

悪石島に関しては、近代的な観測記録において顕著な噴火記録はなく、気象庁が指定する「常時観測対象火山」の一覧にも含まれていません。

ただし、悪石島は火山活動によって生じた地形や温泉が存在しており、地中には熱源(マグマ)を抱えていると考えられます。

このことから、厳密な意味での活火山には分類されていないものの、潜在的に火山活動を再開する可能性がある地質構造と見なされることもあります。

地震活動と火山性ガスの兆候

近年の観測において、悪石島周辺では断続的に微小地震が記録されることがあります。

これらの地震がマグマ活動に直接関係しているという科学的証拠は限定的ですが、地下で流体の移動が起きている可能性は否定できません。

また、島内では硫黄臭が報告されており、これは地中から上昇する火山性ガスの可能性があります。

特に火山ガスは、地下のマグマが活動を始める初期段階で表面に出てくる兆候の一つともされます。

こうした現象が単発ではなく、継続的・局地的に現れる場合には注意が必要ですね。

噴火のリスク評価と予測の限界

現時点で悪石島における噴火リスクは「低い」とされています。

しかし、これはあくまで現在の観測環境と科学的知見に基づいた評価であり、「ゼロリスク」ではありません。

火山活動は、たとえ長期間静穏であっても、突如として再活発化することがあるためです。

特に悪石島は孤島であるため、初動の遅れが人命・インフラへの影響に直結するリスクを持っています。

そのため、たとえ大規模噴火の可能性が低いとしても、防災体制や情報収集の備えは常に必要ですよ。

悪石島と他のトカラ列島火山との関係

トカラ列島には他にも火山島が存在し、特に諏訪之瀬島は現在も噴火活動が継続しています。

悪石島もこの火山帯の延長線上に位置しており、プレート境界に沿った火山活動の影響圏内にあるとされています。

このような地理的・地質的な関係性から、完全に無関係な場所とは言いきれません。

過去には、トカラ列島全体で群発地震が発生した際に、悪石島周辺でも地殻活動の兆候が観測されました。

これは、同一の地下構造が相互に影響を与える可能性を示す一例とも言えるでしょう。

観測体制と課題

悪石島には現在、常時観測装置(地震計や傾斜計など)は限定的に設置されており、リアルタイムでの噴火兆候把握は難しい面があります。

そのため、衛星データや他の近隣島の観測結果も併せて監視が行われています。

とはいえ、気象庁が発表する情報には注意を払う必要があり、住民や訪問者が自ら情報収集に努めることも重要ですね。

悪石島は離島という特性上、災害時の初動対応が本土と比べて難しいことも意識しておきましょう。

参考記事:

- https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/volcano.html

- https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/fukuoka/volcano.html

- https://www.tenki.jp/bousai/volcano/

- https://www.kagoshima-u.ac.jp/

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

万が一、噴火したらどうなる?

現在のところ悪石島では大規模な噴火の兆候は確認されていません。

しかし、地質的に火山島である以上、将来的に何らかの噴火活動が発生する可能性は否定できません。

もし万が一噴火が発生した場合、どのような被害が予想されるのでしょうか。

また、その際に住民や関係者が直面する避難の課題についても考察しておきましょう。

想定される噴火のタイプと影響範囲

仮に悪石島で噴火が起こった場合、現地の地質構造や過去の成因からみて、想定されるのは水蒸気爆発や小規模なマグマ水蒸気噴火です。

このタイプの噴火は、突発的に発生しやすく、噴煙・火山ガス・火山灰などが局地的に周囲へ影響を与える恐れがあります。

爆発の規模が小さくても、以下のような直接的被害が考えられます。

| 被害の種類 | 具体的な影響 |

|---|---|

| 噴煙・火山灰 | 呼吸器への悪影響、生活用水や農作物の汚染、ソーラーパネル・機器への障害 |

| 火山性ガス | 硫化水素や二酸化硫黄など、有毒ガスによる健康被害の懸念 |

| 地震・火砕物 | 小規模な地震、飛来物や落石による局地的損壊の可能性 |

| 地盤変動 | 隆起・沈降・亀裂などによる住宅やインフラへのダメージ |

悪石島は面積が小さく、集落も限られているため、直接被害の影響範囲も限定的であると予測されますが、居住地に近い場所で噴火が発生すれば、生活基盤そのものが脅かされる可能性もあります。

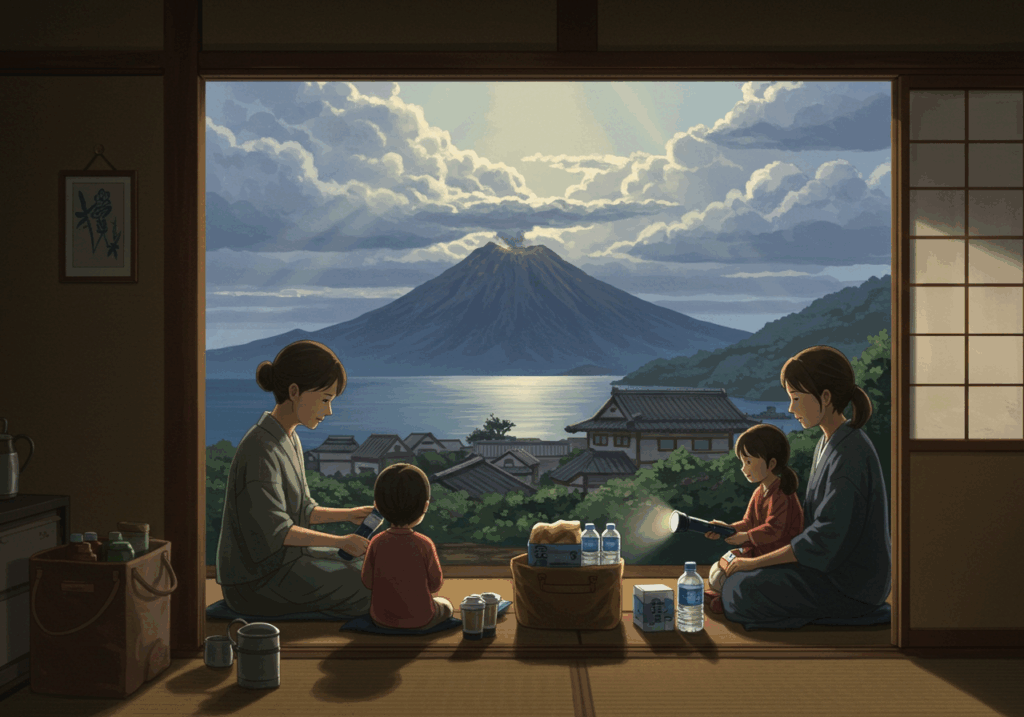

避難における課題と現実的な対応

悪石島は離島であり、定期船やヘリコプターでのアクセスに限られるため、緊急時の避難にはさまざまな課題があります。

最も大きな課題は、時間的な制約と天候への依存性です。

定期便のスケジュール外であれば、緊急避難手段は限られ、強風や高波などの気象条件によっては船舶や航空機が接岸・着陸できない場合もあります。

そのため、自治体や住民はあらかじめ避難計画を共有し、「即時避難が必要になった場合の選択肢」を複数確保しておくことが重要です。

また、避難の判断タイミングも重要なポイントです。

火山噴火は突発的に起こることがあるため、気象庁や村の防災無線から出される注意報や噴火警戒レベルの情報を常に確認し、警戒レベルが引き上げられた場合には即応できる体制が求められます。

インフラへの影響と復旧の難しさ

噴火が発生すると、送電設備、通信インフラ、給水システムなどが損傷する恐れがあります。

特に電力と通信が断たれると、情報の取得や避難誘導が困難になるため、ラジオ・衛星電話・非常用電源などの備蓄が必要です。

さらに、孤島ゆえに復旧作業の開始には時間がかかる可能性があり、一時的に自給自足的な生活が強いられる場合もあります。

このため、最低でも3日分以上の水・食料・医療品を常備しておくことが現実的な対策といえるでしょう。

観光・外来者のリスク管理

悪石島は観光地としても知られており、温泉目的の旅行者が訪れるケースがあります。

観光客の場合、防災情報に不慣れであることが多く、緊急時の行動に迷う可能性があります。

宿泊施設や案内所は、常時最新の火山警戒情報を掲示し、来島者に対する防災案内の義務化を検討しておくとよいでしょう。

災害時に「誰が責任を持って避難させるのか」を事前に明確にしておくことが、人的被害を防ぐカギとなります。

参考記事:

- https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/volcano.html

- https://www.toshimamura.org/

- https://www.tenki.jp/bousai/volcano/

- https://www.jma.go.jp/jma/index.html

火山警戒レベルとは?避難のタイミングと対応フローを確認

火山災害は突発的に発生することがあり、正しいタイミングで避難行動を取ることが、生死を分けることもあります。

日本では、気象庁が「火山警戒レベル制度」に基づいて、噴火の危険度や行動指針を明確に発表しています。

この制度は、全国の活火山のうち観測対象にある山々に適用され、レベルごとに避難判断の基準が明示されています。

悪石島は常時観測火山ではないためレベルは発表されていませんが、同じトカラ列島にある「諏訪之瀬島」などでは実際に警戒レベルが運用されており、避難判断の参考モデルとして非常に重要です。

火山警戒レベル一覧と住民の行動指針

| レベル | 名称 | 住民の行動目安 |

|---|---|---|

| 1 | 活火山であることに留意 | 通常生活。火口周辺に立ち入らない。 |

| 2 | 火口周辺規制 | 火口周辺に近づかない。観光や登山を控える。 |

| 3 | 入山規制 | 高齢者など要支援者は避難準備を開始。 |

| 4 | 避難準備 | 避難開始の判断が必要。関係者との連携確認。 |

| 5 | 避難 | 全住民避難。速やかに安全な場所へ。 |

このように、火山警戒レベルは「レベル1」から「レベル5」までの段階的な仕組みで構成されています。

特に「レベル3」以上になると、避難の準備や実際の移動が必要になるため、気象庁の情報を見逃さないよう注意が必要ですね。

悪石島での火山情報の読み取り方

前述の通り、悪石島では現在、気象庁による火山警戒レベルの定常発表は行われていません。

しかし、「周辺火山の活動」や「トカラ列島の群発地震の頻度」が高まった場合は、島民・来訪者ともに十分な注意が求められます。

特に以下のような情報が出た場合は、警戒を強めましょう。

- 島内で火山性微動・異臭(硫黄臭)・地熱の上昇が確認された

- 気象庁から火山情報や注意喚起が発表された

- 諏訪之瀬島や中之島など、近隣火山の活動が活発化した

これらは悪石島の地下活動にも間接的に関係する可能性があるため、油断せず常に情報を追う姿勢が大切です。

火山災害時の対応フロー(住民・旅行者共通)

万が一、悪石島で火山活動の兆候が強まった場合に備え、以下のような対応フローをあらかじめ知っておきましょう。

- 異常を感知したらすぐ自治体・気象庁情報を確認

- 避難の判断が出たら、集合場所・経路を速やかに確認

- 防災グッズを持って避難行動に移る(ヘルメット・マスク推奨)

- 屋外では火山灰・落石・ガスに注意して行動

- 船・ヘリの避難手段が使えない場合、建物内の安全空間へ一時避難

旅行者の場合、宿泊施設や観光案内所の指示に従い、慌てず行動することが大切です。

情報収集力と冷静な判断力が、命を守る最大の備えと言えますね。

参考記事:

- https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/level.html

- https://www.tenki.jp/bousai/volcano/

- https://www.pref.kagoshima.jp/

- https://www.toshimamura.org/

私たちにできる備えは?

悪石島は火山島であり、過去に噴気活動や地震も確認されているエリアです。

仮に噴火や火山性地震が発生した場合、孤島であるがゆえに住民の安全確保や避難行動に時間的・物理的制限が生じやすいという現実があります。

そのため、日常的な「備え」が何より重要になります。

以下に、個人レベルで実行できる備えを具体的にまとめて解説しますね。

気象庁・村からの情報を「日課」にする

まず大前提として、正確な情報を素早く得ることが大切です。

気象庁は全国の活火山や地震の情報を、ほぼリアルタイムで発信しています。

悪石島のような離島では、「速報性」が何より命を守る要になります。

加えて、十島村役場の公式サイトや防災無線など、ローカルの情報源も日々確認する習慣をつけましょう。

「火山レベルが上がった」「小さな地震が頻発している」など、小さな変化を見逃さないことが重要ですよ。

家族で避難ルート・避難先を確認しておく

悪石島では、島内に避難所が限られているため、事前に避難場所とルートを決めておくことが欠かせません。

十島村では公式に避難経路や一時避難所の指定がありますので、必ず事前に確認しましょう。

噴火の性質によっては、火山ガスや降灰で外出が危険になるケースもあるため、自宅内での垂直避難(2階以上)や、密閉可能な部屋の確保なども視野に入れておきたいですね。

非常用持ち出し袋の点検とアップデート

基本の防災アイテムとしては、3日分の飲料水・食料・常備薬・懐中電灯・モバイルバッテリー・マスク・簡易トイレなどが必要です。

これに加えて、火山対策として特に重要なのが「ゴーグル」「N95マスク」などの**火山灰対策グッズ**です。

火山灰は目や呼吸器にダメージを与えるため、通常の不織布マスクでは対応しきれないことがあります。

「自分の住む地域のリスクに応じたアイテムの準備」が、防災準備の質を左右します。

家具の固定と室内安全対策

地震を伴う噴火が発生した場合、室内の安全確保は非常に重要です。

家具の転倒防止、食器棚や本棚の扉の固定、ガラスの飛散防止フィルムなどを使っておきましょう。

特に就寝中に被害を受けやすいため、寝室の周辺には重い家具やガラス製品を置かないようにする工夫も必要ですよ。

火山ガス・噴石・降灰への理解と対応

火山災害には、噴火そのものだけでなく「副次的被害」がつきものです。

悪石島周辺で想定される火山災害には、

| 現象 | 備え・対処法 |

|---|---|

| 降灰 | マスク・ゴーグル・防塵ネット、雨樋の掃除 |

| 火山ガス | 密閉空間の確保、屋内避難、気象庁発表の警戒情報に注意 |

| 噴石 | 直撃リスクのある屋外行動は控える、ヘルメット着用 |

こうした状況は一見すると非現実的に感じるかもしれませんが、現実に日本各地で過去に発生しています。

「まさか」が起きたときの備えこそ、最大の安心材料になりますよ。

日頃の心構えと地域のつながりが命を守る

最後に、最も大切なのは「日常の中に防災意識を持ち込む」ことです。

定期的に防災用品を見直したり、家族と非常時の連絡方法を共有したりすることが大切です。

さらに、人口が少ない島だからこそ、地域コミュニティとの関係性が生死を分ける場面もあるかもしれません。

ご近所同士で「もしもの時はこう動く」と確認し合っておくことで、避難も支援もスムーズになります。

防災はひとりでやるものではありません。

「つながりこそが備えになる」ことも、心に留めておいてくださいね。

参考記事

- https://toku-mo.com/tma/2025/06/2743/

- https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/souran_eng/volcanoes/103.html

- https://www.vnet.bosai.go.jp/

- https://www.jma.go.jp/jma/index.html

まとめ:静かな島に潜む火山の力を知ろう

悪石島は、その美しい自然や温泉の魅力とは裏腹に、地質学的には「火山島」という顔を持つ、いわば「眠れる火山」です。

日常の風景ではその危険性は見えにくいかもしれませんが、島の地下には今も熱源が存在し、過去には噴火の痕跡も確認されています。

つまり、「何もないように見えること」が、安全の証明にはならないのです。

この事実は、悪石島だけでなく、火山列島である日本に住む私たち全員にとっても共通の教訓といえるでしょう。

噴火の前兆は、音もなく進行する

火山噴火の多くは、突然起こるものではなく、地下で長い時間をかけて準備が進んでいます。

マグマの上昇、火山性地震の増加、地殻変動、火山ガスの変化など、様々な「前兆」はあるものの、それらが顕著に表れたときには、既に「切迫状態」であることも少なくありません。

悪石島は現在、気象庁による常時観測の対象火山ではありません(2024年6月時点)。

そのため、何らかの異変があった場合でも、リアルタイムで詳細に把握することは難しく、島民や訪問者の防災意識が極めて重要になります。

島の規模や位置、交通の制限から考えても、「いざ」というときに即座の避難が困難であることは容易に想像できますよね。

「静かで美しい島ほど、油断が危ない」

火山は人間の常識とは無関係に、数百年〜数千年単位で活動します。

そのため、「最近は噴火してないから安全」「誰も騒いでいないから心配ない」という考え方は通用しません。

特に悪石島のような離島では、普段の平穏さが逆にリスクを見落とす原因にもなり得ます。

美しい自然や観光資源があることと、災害リスクがないことはまったく別の問題です。

むしろ、自然が豊かで人が少ない場所ほど、「もしもの備え」は自分でしっかり考える必要がありますよね。

火山の知識は「怖がる」ためではなく「備える」ために

火山の情報に触れると、「怖い」「危ない」と感じてしまうかもしれません。

でも本当に大切なのは、「知らないこと」こそが最大のリスクであるという認識です。

火山を学ぶことは、不安をあおるためではなく、必要な知識を身につけて冷静に行動するための準備です。

悪石島が近い将来噴火するかどうかは誰にも断言できませんが、だからこそ私たちは「知らなかった」では済まされない準備をしておく必要があります。

火山の島に住むということは、ただそこにいるだけで「自然と向き合う力」を試されているようなものかもしれませんね。

火山とともに暮らす知恵が、未来の命を守る

悪石島は、小さくも尊い命の営みが続いている島です。

だからこそ、火山の存在と向き合い、日々の備えや知識の共有が未来の命を守るカギになります。

「静かな島だから大丈夫」と油断するのではなく、「静かだからこそ、見えない力がある」と認識し、防災意識を高めていきたいですね。

美しい自然と火山のエネルギーは、表裏一体なのです。

■参考記事: