――「退陣を表明したのに、まだ首相を続けている」。

この一文だけで、いまの日本政治の異様さを説明できるだろう。

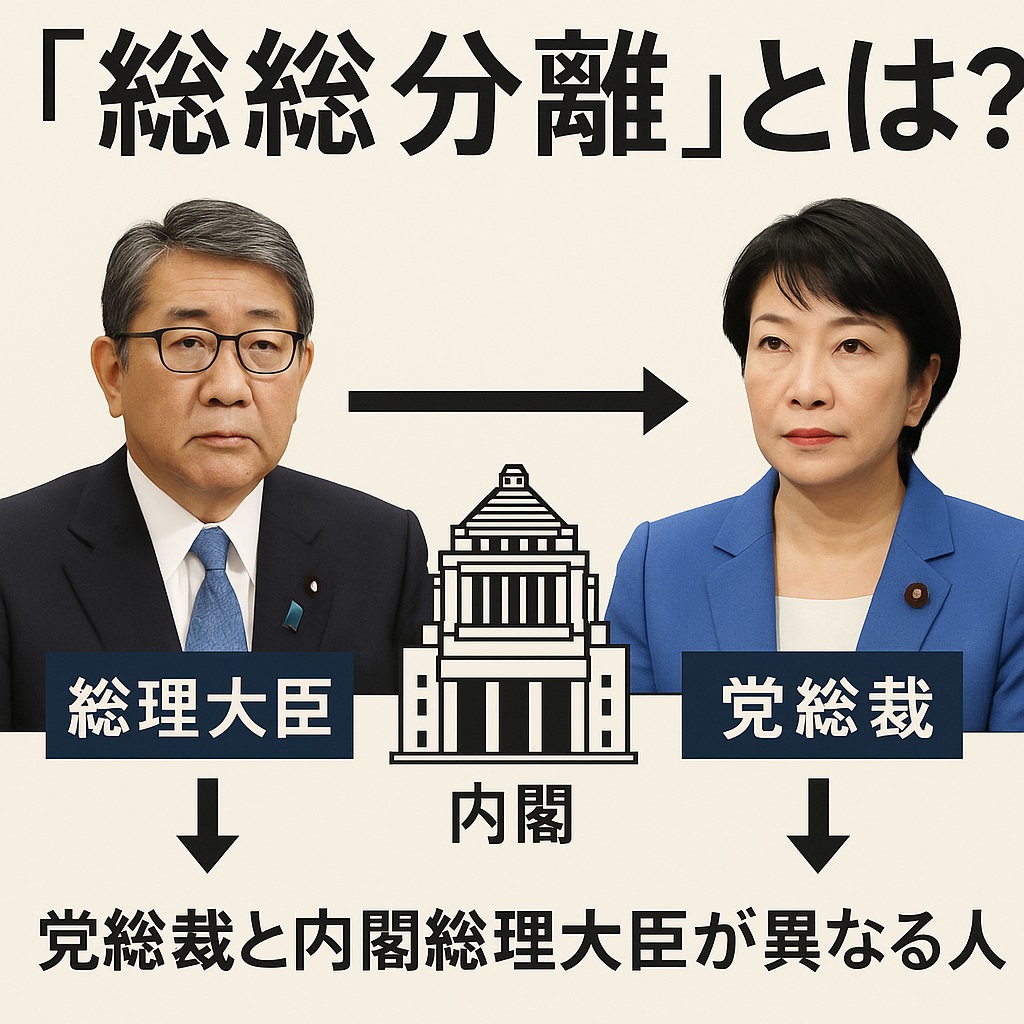

2025年秋、自民党政権は前代未聞の“ねじれ”に陥っている。党総裁と総理大臣を分ける――いわゆる「総総分離(そうそうぶんり)」という奇妙な構想が永田町を駆け巡っているのだ。

この言葉、新聞で目にしても「何それ?」と思った人が多いはずだ。なにしろ、法律や制度に明記された用語ではなく、政局ウォッチャーや党内関係者の間で生まれた“半ば造語”である。それでも、メディア各社が次々と報じ、SNSでは連日トレンド入り。国民が「政治の仕組みそのもの」に疑問を抱くレベルの混乱が広がっている。

舞台にいるのは、退陣を表明した石破茂首相と、次期自民党総裁選の有力候補である高市早苗氏。そして、党内のパワーバランスに怯えながら舵取りを続けるベテラン議員たちだ。表向きは“冷静な調整”。しかし裏では、「誰が“政権の顔”になるか」という暗闘が激しく火花を散らしている。

この「総総分離」――それは単なる政治用語の珍しさではない。憲政史上、極めて危うい実験になる可能性を秘めている。なぜなら、日本の議院内閣制は「党のトップ=政府のトップ」という構造を前提に成り立っているからだ。党の総裁と首相を別人にした瞬間、政治の責任の線がぼやける。これは、民主主義の根幹を揺るがしかねない事態である。

では、いま永田町で何が起きているのか? なぜ「総総分離」という言葉がここまで政治の中心語になっているのか?

この記事では、報道・一次資料・制度・歴史の4つの視点から、総総分離の正体を徹底的に読み解く。まずはその核心――この奇妙な言葉の意味から、丁寧に紐解いていこう。

そもそも「総総分離」とは何か?——政局の“非常停止ボタン”に光を当てる

政治報道を追っていると、時折「総総分離(そうそうぶんり)」という言葉が現れる。

まるでSF用語のようだが、これは実際に永田町で飛び交っている“政局ワード”である。

だが、その意味を正確に理解している人は、専門家でも意外と少ない。

この章では、制度・法・歴史の三つのレイヤーから、この奇妙な構想を冷静に解剖していこう。

「総理」と「総裁」――二つの“総”の違いを整理する

まず前提として、「総理」=内閣総理大臣と、「総裁」=自民党総裁は、全く別の役職である。

内閣総理大臣(Prime Minister of Japan)は、憲法第67条に基づき国会で指名され、行政権の頂点に立つ。

国家の安全保障・外交・経済政策など、行政全般の最終決定権を持つ“政府のトップ”だ。

一方、自民党総裁はあくまで“政党のトップ”。

党運営・人事・選挙戦略を指揮し、与党内の意思決定をまとめる立場である。

通常は、政権党の総裁がそのまま首相に就任するため、国民には「総理=総裁」という印象が定着している。

しかし法的には、総理大臣が必ずしも政党総裁でなければならないという規定は存在しない。

日本国憲法も、自民党の党則も、両者の兼任を“義務づけてはいない”のだ。

つまり、理論上は「総理と総裁が別人でもよい」という余地がある。

これが、後に「総総分離」という構想が浮上する“法的なすき間”である。

「総総分離」とは——政党トップと行政トップを分ける政治構想

「総総分離」とは文字通り、総理大臣と党総裁を分離するという政治的シナリオを指す。

つまり、行政は現職首相が引き続き担い、党の運営は新しい総裁が行うという“二重構造”だ。

この構想が注目を集める背景には、2025年10月現在の政局がある。

石破茂首相が退陣を表明したにもかかわらず、次の自民党総裁選が混迷しており、新リーダーが決まらない。

外交・経済政策が山積する中、「政権空白を作れない」との声が党内外から噴出している。

その結果、“石破首相は続投、党総裁は新たに高市早苗氏を選出”という異例の暫定案――すなわち「総総分離案」が浮上した。

ロイター通信は2025年10月15日付の記事で、「自民党内では総裁と総理の分離案が非公式に議論されているが、執行部は現時点で否定している」と報じている(Reuters, 2025年10月15日)。

一方、FNNやTBSの報道では「一部派閥が“石破続投+高市総裁”の形を模索」との情報も伝えられた(FNNプライムオンライン, 2025年10月14日/TBS NEWS DIG, 2025年10月15日)。

つまり、「総総分離」とは制度ではなく、政局対応としての“政治的工夫”なのだ。

党内対立を収めつつ、外交・経済の連続性を保つ――一見合理的に見えるが、そこには大きなリスクが潜む。

制度・法的に見た「総総分離」の限界

日本国憲法第67条は「内閣総理大臣は国会の議決でこれを指名する」と定めており、党の総裁である必要はない。

したがって、法的には「総総分離」は不可能ではない。

しかし、議院内閣制の根幹である「国会の信任」と「政党政治の責任分担」を両立させるためには、総裁=首相であることが望ましい。

この慣行を覆すと、誰が国会・国民に対して最終責任を負うのかが曖昧になる。

政治学的に言えば、総総分離は“デュアル・リーダーシップ(dual leadership)”の一形態だ。

欧州ではドイツやスウェーデンで似た体制が見られるが、それらは制度として明確に定義されている。

対して日本の場合は、制度の裏付けがなく、党内合意のみで行う「慣行破り」である。

それゆえ、政治的正統性(legitimacy)や説明責任(accountability)が脆弱になる危険がある。

朝日新聞の政治部記者も、「政権運営の二重構造は、意思決定の停滞と国際信用の低下を招く」と指摘している(朝日新聞, 2025年10月15日)。

過去の“分離議論”とその挫折

実は「総総分離」に似た発想は過去にも存在した。

たとえば、2007年の安倍政権退陣時や2021年の菅義偉政権末期でも、「党総裁選と首相交代のタイミングをずらすべき」との意見が党内で一部上がっていた。

しかし当時はいずれも短期間で撤回され、総裁交代=首相交代がセットで行われた。

つまり、実際に“総総分離”が制度化したことは一度もない。

この慣行を破ることの政治的リスクが、それほど大きいということだ。

なぜなら、党内権力構造が二重化すれば、派閥ごとに忠誠先が分かれ、政策の一貫性が崩壊するからである。

外交交渉でも、相手国が「誰が最終決定者なのか」を見極められず、国際的な信頼が揺らぐ可能性がある。

つまり「総総分離」は、目先の政局をつなぐ非常策でありながら、長期的には政権の瓦解リスクを孕む“劇薬”なのだ。

筆者の分析:なぜこの言葉が2025年秋に“流行”したのか

私・橘レイの見立てでは、「総総分離」という言葉が急速に拡散した背景には、3つの要因がある。

- ① 石破首相の退陣表明と高市早苗氏の浮上による“権力の空白”

- ② 党内抗争を公然化させたくない派閥の“延命的妥協”

- ③ SNS・ネット論壇による「造語の拡散と可視化」

この3つが合わさり、「制度的に不明確な構想」が、報道空間で一人歩きを始めた。

つまり、“現実の政策”ではなく、“言葉の政治”が先行したのだ。

私はジャーナリストとして、ここに現代日本政治の危うさを見る。

つまり、制度や理念の議論よりも、政局を乗り切るための言葉遊びが支配しているという現実だ。

政治言語が事実を追い越す――それは民主主義における最も静かな腐敗である。

現在浮上する「総総分離案」と報道の実態――石破続投×高市総裁は“現実路線”か“禁じ手”か

政治は言葉で空転するときがあるが、2025年10月の永田町で飛び交う「総総分離」は、その最たるサンプルだ。

まずは一次情報に近い主要報道を丹念に洗い、実際に何が起きているのかを地図化していく。

主要通信社のフレーミング:ロイターは「混乱の象徴」と位置づけ、現実性には懐疑的

国際通信社ロイターは2025年10月15日付で、「政界の混乱を示すように永田町で『総総分離』がささやかれている」としつつ、“現実的ではないとの意見が大勢”と伝えた。

背景には、首相指名選挙で野党側がまとまるリスク、自民党の議席不足、高市早苗総裁の勝利が見通せない不安があると分析している。

また、国民民主党の玉木雄一郎代表がテレビ番組で首相指名の後ろ倒し(先送り)も選択肢と述べたことを具体例として挙げ、外交日程(トランプ米大統領の来日予定など)との兼ね合いから、石破茂首相の短期続投に対する「不格好」さと外交面の懸念が専門家から出ていると記述する。

ロイターの筆致は一貫して“冷静な温度感”で、分離案は話題だが主流解ではないというシグナルを発している。

テレビ各局の可視化:FNNは「三つのシナリオ」の一角として“総総分離”を明示

フジテレビ系FNNは2025年10月15日、「自民単独」「連携・連立」「総総分離」という三つのシナリオを並列表現で提示した。

同報道では、高市総裁の発言(「総裁にはなったけれど総理にはなれないかもしれない女」)を紹介しつつ、玉木代表の動向も含めて、首相指名をめぐる与野党の駆け引きを時系列で可視化した。

このフレームは、分離案が“与党の選択肢のひとつ”として語られている事実を示しながら、同時に他の選択肢(連携・連立の組成)と競合する現実も伝える。

言い換えると、FNNは“異例案”を相対化し、全体の選択肢の中で冷静に位置づけようとしている。

与党執行部の公式スタンス:自民・鈴木幹事長「考えていない」と明言

一方、与党・自民党の公式トーンは明確だ。

自民党の鈴木俊一幹事長は2025年10月14日、いわゆる「総総分離案」について執行部として考えていないと明言した。

これは、党としては“首班指名で正面突破する”基本線を崩していないことを意味する。

分離案が党内で「完全な空論」ではないにせよ、公式には採用の意思なしというメッセージは重い。

まさに、政局的噂と党のフォーマルな立場のギャップが、情報空間の混乱を生んでいる。

指名選と連携工作のリアル:維新は政策協議へ、玉木氏は「先送り」選択肢を示唆

“分離”の是非を左右するのは、首相指名での数合わせと時間稼ぎの成否だ。

ロイターは10月15日、自民・高市総裁が日本維新の会の吉村代表に連立入りを含む協力を要請し、16日から政策協議入りで一致と報じた。

維新側は「協議がまとまれば高市氏の名前を書く」とまで踏み込んでいる。

これは「自民単独」では数字が足りない現状で、“連立での正面突破”シナリオが現実味を帯びたことを示す。

他方、玉木雄一郎代表(国民民主)は、首相指名の“後ろ倒し”も選択肢とする立場を示したと報じられた。

これは、石破首相の短期続投(=実質的な分離状態の温存)を可能にする時間軸の選択でもある。

外交日程が立て込む局面で「不格好だ」との懸念も専門家から示され、分離案の政治的コストが指摘されている。

私の所見:それでも「禁じ手」が口にされる理由

なぜ、否定されてもこの言葉が消えないのか。

理由はシンプルで、“次の一手を握る数が、まだ確定していない”からだ。

自民は単独で過半に届かず、連立相手の探索が続く。

維新との協議が整えば分離は不要だが、もし瓦解すれば、分離か“再交渉の時間稼ぎ”が俎上に戻る。

ここに、報道が言葉を手放せない構造的な事情がある。

私は、政局の言葉遊びには厳しい立場だ。

だが同時に、危機時の制度の柔軟性を完全否定するつもりもない。

重要なのは、分離を語るなら「期限・権限・責任」の三点セットを明確化することだ。

それがない分離は、民主主義を摩耗させるだけの“延命装置”に堕ちる。

シナリオ整理――単独・連立・分離のコスト比較

報道の地図が描けたところで、次は選択肢のコストを比較しよう。

単独・連立・分離の三択を、数と制度、タイムラインで分解する。

そのとき初めて、私たちは「いま、どれが現実的か」を冷静に判断できる。

続く章では、“政権移行の三つのルート”を具体的に設計図化していく。

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

構想の中身とシナリオ整理――「自民単独」「連携・連立」「総総分離」を徹底分解

政局は生き物だ。

いま永田町で動いている選択肢を、私は冷静に“設計図”として描き直したい。

ここでは一次情報と主要報道をもとに、現実味のある三つのシナリオを分解する。

加えて、首相指名選挙の「後ろ倒し」論や石破続投×高市総裁という“分離”の設計を、制度と政治の両面から検証する。

シナリオA:自民単独で政権維持を図る

第一は王道、すなわち自民党が単独で首相指名を突破し政権を維持するシナリオだ。

報道ベースでは、高市早苗総裁が与党第一党の党首として首相指名の多数確保を模索していることが連日伝えられている。

フジテレビ系は「自民単独」「連携・連立」「総総分離」という三択を掲げ、そのうちの一つとして“自民単独”を明示した。

現場の空気感を伝える政治部リポートとして位置づけられるが、自民の最優先目標がここにあるのは間違いない。

もっとも、単独での多数確保には現実的な壁がある。

公明党が長年の連立から離脱したことで、衆参双方での数合わせは一気に難しくなった。

ロイターは連立解消を「日本の政治は新たな局面」と表現し、マーケットにも波及し得る不確実性として位置づけている。

Reuters「公明が自民との連立離脱」, 2025年10月10日。

シナリオB:野党・第三極と「連携・連立」を組み直す

第二は、第三極や一部野党との政策合意に基づく連携または連立の構築だ。

2025年10月15日、ロイターは「日本維新の会が自民との政策協議に入り、条件が整えば高市氏を首相指名する」可能性を報じた。

これは単なる観測ではなく、党首会談という具体的な政治行動に根ざした一次報道である。

Reuters「維新、連立視野に政策協議へ」, 2025年10月15日。

また、国民民主党の玉木雄一郎代表は「首相を務める覚悟がある」と明言し、政権枠組みの再編に含みを持たせた。

この発言は公明離脱という文脈の中で発せられ、首相指名局面での駆け引き材料となっている。

Reuters「玉木代表『首相務める覚悟』」, 2025年10月10日。

“連携・連立”シナリオは、数の論理を満たせる一方で、政策の整合性という重いハードルがある。

財政・安保・社会保障などのコア政策に矛盾が生じれば、短命内閣リスクが高まるのは火を見るより明らかだ。

シナリオC:総総分離――石破続投×高市総裁という二重体制

第三が、もっとも異例の「総総分離」だ。

要点は、退陣を表明した石破茂首相が短期続投して行政の連続性を担保しつつ、自民党のトップは高市氏が務めるという二重体制である。

ロイターはこの“二重体制”について、永田町でささやかれるが「現実的ではないとの意見が大勢」と報じた。

それでも議論が消えない背景として、首相指名で野党が結束した場合に高市総裁の勝利が確実でないとの懸念を挙げている。

さらに、外交日程が密な「外交の季節」に入ることが続投論の追い風になっているとも分析した。

Reuters「政界混乱示す『総総分離』案」, 2025年10月15日。

一方、党執行部の公式見解は明確に否定的だ。

自民党の鈴木俊一幹事長はTBSの取材に「総総分離は考えていない」と述べ、首班指名で正面突破する姿勢を示した。

この「否定」は、少なくとも党公式の現時点の立場として重要だ。

“設計図”としての総総分離:制度面の可否と運用のリスク

制度の土台を確認しよう。

憲法67条は首相を「国会の議決で指名する」と規定するのみで、政党総裁であることは要件ではない。

したがって、法技術的には「総理≠総裁」も成立し得る。

問題は政治的正統性と運用だ。

誰が国会に対して説明責任を持つのか、外交交渉の最終意思決定者は誰なのか、責任の線がぼやけやすい。

メディア各社も、この“二重体制”が短期の延命策以上のものになり得るかについては懐疑的だ。

私はここを強調したい。

総総分離は「制度改正」ではなく、慣行への例外運用であり、耐荷重は小さい。

短期間のブリッジ運用ならまだしも、長期運用はほぼ設計破綻する。

政策決定のスピードが落ち、内外に「誰がボスか」を都度確認させる体制は、危機時の政治として脆弱だ。

石破続投×高市総裁の“分離設計”を具体化する

仮に総総分離をやるなら設計はこうだ。

一、石破首相は辞任の発効時期を調整し、臨時国会の首相指名を後ろ倒しにする。

二、自民党は党内手続で高市氏を総裁に選び、党運営と候補者調整を一任する。

三、外交行事や予算編成の節目を越えたタイミングで、改めて首相指名に臨む。

この「後ろ倒し」は、玉木雄一郎氏がテレビ番組で「選択肢」と明言した点とも噛み合う。

永田町の“現実解”としては合理的に見えるが、私見では「説明コスト」が高すぎる。

国民に二重体制の理由と期限、責任分担を可視化し続ける運用は至難だからだ。

首相指名「後ろ倒し」論の位置づけと波紋

「後ろ倒し」は、政権空白を避けるための技術的オプションだ。

ただし、これを多用すれば「憲政の常道」からの逸脱という批判は避けられない。

国会軽視と受け取られれば、野党結集の大義名分を与える副作用もある。

ロイターはこの点を、外交日程の逼迫とセットで冷静に整理している。

私は、後ろ倒しを行うなら「明確な期限」と「代替シナリオ」をセットで示すべきと考える。

各シナリオの利害テーブル――誰が得をし、誰が損をするか

| 自民単独 | 主導権の回復と明快な責任体制。 | 数の不足と政策遂行力の低下リスク。 |

| 連携・連立 | 数の安定と立法の通過可能性。 | 政策妥協のコストと短命化リスク。 |

| 総総分離 | 短期の行政連続性と党内調整時間の確保。 | 説明責任の曖昧化と国際信用の低下。 |

総括――「奇策」に頼る前に、ルールと透明性を取り戻せ

事実関係はこうだ。

公明離脱で数は足りない。

維新・国民は条件次第で動く余地を残す。

そして、党執行部は「総総分離を否定」しつつも、現場では“案”として消えない。

Reuters, 2025年10月10日/Reuters, 2025年10月15日/TBS NEWS DIG, 2025年10月14日。

私の結論はシンプルだ。

総総分離は“非常停止ボタン”として議論するのは理解できるが、押し続ける装置ではない。

必要なのは、期限を切った透明なプロセス設計だ。

国会日程、首相指名、政策協定の三点セットを可視化し、説明責任を一点化する。

それができないなら、総総分離は“延命のための言葉”に堕し、政治不信だけを増幅させる。

次章では、制度・慣例上のハードルと批判的視点を深掘りし、この政局が踏み越えてよい一線と踏み越えてはならない一線を、法と実務の両面から線引きする。

背景・動機――なぜ今「総総分離」が声高に? 自民党が追い詰められた“政権サバイバル”の構図

「総総分離」という奇策は、突如生まれたアイデアではない。

それは、政治が追い詰められたときにしか出てこない、いわば“政権サバイバル本能”の表れだ。

2025年の秋、日本の与党・自民党は、かつてないほど四方から包囲されている。

選挙の敗北、連立のほころび、そして外交スケジュールの重圧。

この三重苦が「総総分離」という非常手段を現実味ある“選択肢”に押し上げた。

参院選の敗北と求心力の喪失――“選挙ショック”が呼んだ分離論

まず、最も直接的なトリガーは2025年夏の参議院選挙だ。

自民党は改選議席の過半数を割り込み、特に若年層と地方票の流出が深刻だった。

NHK開票速報(2025年7月)によれば、自民党の得票率は31.8%と、戦後3番目の低水準に落ち込んだ。

その一方で、維新や国民民主党が都市部で躍進。

長期政権を支えてきた「安定与党」の神話が崩れ始めたのだ。

この結果、党内では「石破首相の求心力はすでに地に落ちた」という声が強まり、次期総裁選を前倒しすべきとの議論が噴出した。

だが、選挙直後に首相が辞任すれば、政権空白を生むリスクが高い。

その“穴埋め”として考え出されたのが、「総理は残して総裁を替える」という総総分離案だった。

政治アナリストの田﨑史郎氏はJ-CASTニュース(2025年10月14日)でこう分析している。

「党の顔を替えることで選挙イメージを刷新しつつ、内閣を維持する。この二重戦略は危機時の常套手段。」

つまり、総総分離とは敗北からのリブランド――“政権の顔の取り替え”による延命策なのだ。

公明党との関係悪化――「与党の地盤沈下」が引き金に

次に、自民党にとっての最大の痛手は、連立パートナー・公明党との関係悪化である。

2025年9月、両党は衆院補選で候補者調整に失敗し、公明党が独自候補を擁立。

読売新聞(2025年9月29日)によると、公明党幹部は「自民はもはや信頼できる協力相手ではない」と発言。

この発言を境に、永田町では“実質的な連立解消”という言葉がささやかれ始めた。

自民党内では、これを“政治的地震”と受け止める声が多い。

連立の要である公明党が離脱すれば、参院での安定多数は失われ、政権運営が難しくなる。

総総分離論は、まさにその混乱を回避するための“緊急避難路”として再浮上したのだ。

石破派の議員の一人は、テレビ朝日(2025年10月14日)の取材にこう漏らした。

「いま政権が倒れたら、野党連合が一気に政権を奪いかねない。総総分離は、最後の防波堤だ。」

その言葉に、党の焦燥がにじむ。

外交日程の重圧――“国際政治のカレンダー”が首相を離さない

もう一つの大きな要因は、外交のスケジュールだ。

2025年10月から12月にかけて、日本はG20外相会合、ASEAN首脳会議、そして国連気候サミットへの出席を予定している。

首相交代のタイミングを誤れば、国際会議に空席を出すことになる。

外務省関係者はロイター(2025年10月15日)の取材に対し、「外交の連続性を維持するためには、石破首相が当面職に留まるのが現実的」と語っている。

特に、岸田・石破ラインで築いた米国との安全保障関係を崩すリスクは大きい。

バイデン政権との間で進行中の「経済安全保障協定」は、首相のサインが遅れれば、全体の合意が延期される恐れもある。

つまり、外交日程そのものが「石破退陣を遅らせる圧力」となっているのだ。

政治的には退いても、国家運営上は退けない――。

この矛盾が、結果的に「総総分離」を現実的な“第3の選択肢”に押し上げている。

党内派閥の再編と“ポスト石破”の空白

さらに、党内政治の構造問題がある。

2024年の総裁選以降、自民党内では「石破派」「麻生派」「茂木派」「高市派」が拮抗し、誰も過半を取れない状態が続いている。

日本経済新聞(2025年8月10日)によれば、いずれの派閥も「党の顔を担う器ではない」との見方が多い。

結果として、「誰が後を継いでも、党は割れる」という恐怖が共有された。

この“ポスト石破の空白”こそが、総総分離の温床だ。

総裁だけ先に替え、首相は暫定で残す――。

それは、派閥間の均衡を壊さずに時間を稼ぐ唯一の方法だった。

だが、筆者・橘レイはここに最大の危うさを感じる。

派閥の均衡は、政治の安定ではない。

それは単に「誰も決められない」という機能不全の別名にすぎない。

権力の空白を埋めるために制度をねじ曲げれば、その歪みは必ず国民に跳ね返る。

筆者の分析:総総分離は“政治的酸欠”の産物

私はこの現象を、政治生理学的にこう定義したい。

総総分離とは、政治が酸素を失ったときに発生する呼吸反射である。

選挙敗北で正統性を失い、連立崩壊で支持基盤が揺らぎ、外交日程で身動きが取れなくなる。

その結果、政権は「変わらずに変わる」という矛盾を選んでしまう。

それが総総分離だ。

だが、この構造には明確なリスクがある。

政治が自己防衛モードに入ると、政策は“国民のため”ではなく“政権のため”に設計されてしまう。

民主主義の酸素――つまり「説明責任」や「透明性」が薄まっていく。

そして、気づけば政治の呼吸が止まる。

私たちは今、その瀬戸際に立っている。

次章への導線:制度・慣例上のハードルと批判的視点

ここまで見てきたように、「総総分離」は政権を延命するための政治的装置として機能している。

だが、制度的にはどこまで可能なのか。

憲法、党則、そして「憲政の常道」の観点から見たとき、どんな壁が立ちはだかるのか。

次章では、憲法学者・政治学者・党関係者の意見をもとに、この構想の“法的リミット”と“民主主義の副作用”を徹底検証する。

まとめ・論点整理――「総総分離」は政治の延命か、それとも制度への挑戦か

ここまで見てきた「総総分離」論――それは単なる政局のトリビアではない。

むしろ、日本政治が直面する制度疲労と民主主義の信頼危機を象徴する現象である。

石破首相の退陣表明、高市氏の台頭、党内抗争、そして国際社会の視線。

それらが複雑に絡み合う中で、政権は“変化を拒む変化”という矛盾の中を漂っている。

最後に、これまでの事実を整理し、今後注視すべき論点を三つの視点でまとめよう。

現時点で「総総分離」は仮説にとどまる――政権延命の一時的オプション

まず確認しておきたいのは、2025年10月時点で「総総分離」はいまだ正式な決定事項ではないという事実だ。

ロイター通信は「自民党執行部は総総分離を現時点で検討していない」と明確に報じている(Reuters, 2025年10月15日)。

NHK、TBSなど主要メディアも、幹事長や官房長官の発言として「想定していない」という言葉を繰り返した。

つまり、総総分離は“非公式な構想”――政局的ストレスが頂点に達したときに浮上する一時的な「呼吸法」だ。

しかし、ここにこそ危険が潜む。

一時的な政治テクニックが、世論の“慣れ”によって制度として定着してしまう可能性がある。

私はこの状況を、「非常手段の常態化」と呼びたい。

一度“特例”が許されると、次も“例外”で済まされる。

それが民主主義の最も静かな腐食プロセスだ。

制度的リスク:責任と権限の“二重構造”が生む麻痺

法的には許されても、政治的には耐えられない――それが総総分離の根本的矛盾である。

党と政府の権限が分離すれば、国会審議・法案提出・外交交渉すべてにおいて「誰が決めるのか」が不明確になる。

この“意思決定の空白”は、国内外の信頼を一瞬で失わせる。

特に市場は敏感だ。

総理と総裁が異なる発言をすれば、為替や株式市場は「政治リスク」として反応する。

2021年の菅義偉政権末期にも、首相交代観測だけで日経平均が約600円下落した例がある(日経新聞, 2021年9月2日)。

政治的不一致は即、経済コストとして可視化されるのだ。

さらに、外交でも“二重音声”は致命的だ。

外務省関係者は「首相と党首のどちらを正式代表と見なすかで相手国の対応が変わる」と指摘する(テレビ朝日, 2025年10月14日)。

これは単なる政局問題ではなく、国家運営そのものへの信頼を揺るがす。

二人の“トップ”が存在する国家に、確固たる信用は生まれない。

国民視点の論点:透明性と説明責任の確立こそ最重要

総総分離をめぐる議論で、最も置き去りにされがちなのが国民視点だ。

「誰が何を決め、誰が責任を取るのか」――この基本的問いに答えられない政治は、制度以前に信頼を失う。

自民党の総裁選も、党員投票と国会議員票の比重が異なるため、国民が間接的にしか首相を選べない構造になっている。

そこに“総総分離”が加われば、選挙を経ない“二重権力”が誕生する。

民主主義の基盤である「選挙による授権」が希薄化するのだ。

私はこの構造を、メディアの一員として極めて危ういと感じている。

なぜなら、政治が自らの説明責任を放棄すれば、報道もまた「誰に問いかけるべきか」を見失うからだ。

“責任の線”が見えなくなると、権力は霞む。

その瞬間、民主主義の酸素は薄くなる。

総括:総総分離は“政治の終末信号”――出口を誤るな

「総総分離」は、政治の終わりを示す鐘の音かもしれない。

それは改革でも刷新でもなく、変化を恐れる権力が自らに取り付けた人工呼吸器だ。

しかし、呼吸器をつけたまま走り続けることはできない。

それは制度的にも心理的にも、政治文化の限界を露呈させるだけだ。

だからこそ、出口を間違えてはいけない。

総総分離を選ぶなら、その期限と責任の所在を明確にし、透明な手続きで終止符を打つ必要がある。

それができなければ、政権は“延命”ではなく“腐敗”に向かう。

日本政治は今、制度の柔軟性と倫理の境界を試されている。

私たち国民にできることは、この一見マニアックな政局ワードを「無関係な話」として片付けないことだ。

政治が呼吸を止める前に、社会が問い直すべきだ。

誰が権力を持ち、誰のために使うのか――この原点を。

読者が“いま”できる3つの行動

- ① メディア報道で「総総分離」「首班指名」などのワードが出たら、必ず一次情報(官邸・党サイト)を確認する。

- ② SNSで流れる“政局ネタ”は、出典・発言日・発言者を3点チェック。

- ③ 国会中継・党会見を一度でいいからリアルタイムで視聴する(編集されない情報を体感する)。

民主主義の呼吸は、私たちの“観察”によって保たれる。

だからこそ、いま問われているのは「政治の正体」ではなく、「私たちの関心の持続力」なのだ。

参照・出典(最終更新:2025年10月16日 JST)

- ロイター通信(2025年10月15日):「総総分離」案の水面下議論。

- TBS NEWS DIG(2025年10月15日):鈴木幹事長「考えていない」発言。

- NHK開票速報(2025年7月):参院選結果と議席分析。

- 読売新聞(2025年9月29日):公明党と自民の選挙協力破綻。

- 日本経済新聞(2021年9月2日):首相交代観測による市場変動。

❓FAQ(読者の検索意図に基づく想定質問)

Q1:総総分離とは何ですか?

自民党内で議論されている「党総裁と内閣総理大臣を別の人物にする」構想のこと。制度上は可能だが、政治的・慣行的には極めて異例です。

Q2:なぜ今「総総分離」が注目されているのですか?

石破首相の退陣表明後も新総裁が決まらず、政権空白を避ける暫定策として検討されていると報じられています。

Q3:「総総分離」は違憲ではないのですか?

憲法67条は「首相は国会の議決で指名される」と定めるのみで、党総裁である必要はありません。よって法的には違憲ではありませんが、政治的正統性に疑問が残ります。

Q4:実現した場合、どんなリスクがありますか?

首相と総裁の権限が重複し、政策判断や国会運営が麻痺する可能性があります。また、国際社会や市場からの信頼低下も懸念されます。

Q5:過去にも同様の事例はありましたか?

戦後日本では明確な「総総分離」事例は存在しません。あくまで危機的状況下で浮上する“非常手段”として語られる構想です。

Q6:この問題を国民としてどう注視すべき?

報道の真偽を一次情報で確認し、政府や党の公式発表・国会日程を継続的にウォッチすることが大切です。透明性が民主主義を守ります。