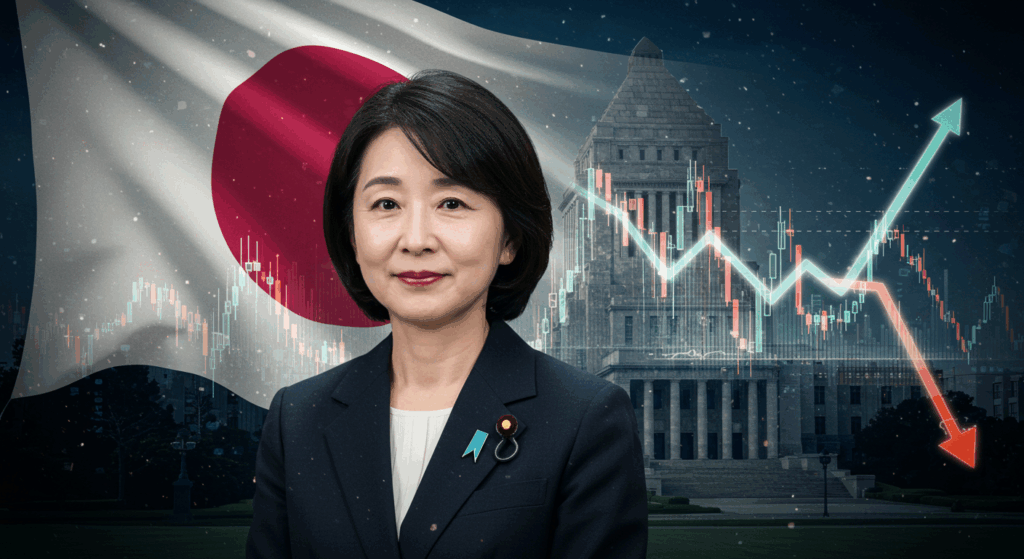

2025年10月4日、日本の政治史が大きく舵を切った夜——。

自民党総裁選の結果、高市早苗氏が新総裁に選出されるや否や、為替市場はまるで感情を持つ生き物のように跳ねた。

ドル円は1日で2円近く円安に振れ、株式市場は祝賀ムードのように急騰。まるで「高市相場」という言葉が一晩で定着したかのようだった。

しかし——。その動きは、単なる“お祭り相場”ではない。

市場が反応したのは「高市早苗」という名前そのものではなく、彼女が掲げてきた経済思想=リフレ的積極財政路線への“期待”と“不安”の入り混じった心理だ。

それは、金融政策と財政出動の境界を曖昧にしながら、円の価値を根本から揺さぶる火種でもある。

一見、政治の話のようでいて、実は私たちの財布、給料、物価、住宅ローンにまで直結する話。

なぜ、たった一人の政治家の就任が為替をこれほど動かすのか? なぜ、円はここまで「売られる通貨」になってしまったのか? そして、この円安はチャンスなのか、危険信号なのか。

この記事では、記者として為替現場を20年見てきた私、橘レイが、 一次情報とデータをもとに、政治・金融・心理の三層構造からこの現象を徹底解剖する。

「政治×マーケット」は、いまや国民全員に関係するリアルタイムドラマだ。 今後の生活防衛、資産運用、企業経営を考える上でも、“高市誕生と円安の方程式”は避けて通れない。

さあ、次の章で——。

市場がどう動き、どんな期待と恐れが交錯しているのか、その真相を掘り下げていこう。

高市早苗とは何者か──リフレの申し子か、現実主義の転換者か

市場が「高市ショック」と呼ぶ現象を本気で理解するには、まず彼女がどんな思想・政策信念を持つ人物なのかを知らなければならない。

単なる“保守の旗手”というラベルでは、為替市場がこれほど敏感に反応した理由は説明できない。

高市早苗=リフレ政策+積極財政+テクノロジー国家志向。 この3つの軸こそが、いま円安の背後で揺れている日本経済の座標軸そのものなのだ。

〈事実〉リフレ派の思想的系譜に連なる政治家

高市早苗氏(1961年生まれ)は、もともと経済政策に強い関心を持ち、安倍晋三政権下で総務大臣・経済安全保障担当相を歴任してきた。

その政治信条の根幹には、デフレ脱却を目指す「リフレ政策(再膨張政策)」への強い共感がある。

彼女が影響を受けた経済学者としてしばしば名を挙げるのが、リフレ理論を提唱した浜田宏一・岩田規久男両氏(ともに元日銀副総裁級の経済学者)である。

2013年の「アベノミクス」初期における金融緩和と財政出動の連携、その延長線上に高市氏の政策観がある。 彼女自身も自著や会見で「構造改革よりもまずはデフレからの脱却が最優先」と繰り返している。 (出典:Bloomberg Japan(2025年10月6日))

その意味で、今回の総裁就任は単なる人事ではなく、 「アベノミクス第3章」=再リフレの狼煙と市場に受け止められたのだ。

〈分析〉「積極財政」は円安圧力を生む“期待の方程式”

高市氏は総裁選の討論会で、次のような政策パッケージを打ち出している。

- 消費税の一時的な減税・給付付き税額控除

- 防衛・AI・再エネ・半導体など成長分野への公的投資拡大

- 家計支援を目的とした直接給付や中小企業支援策

これらはいずれも財政拡張(=国債増発)を伴うもので、 市場はそれを見た瞬間に「円の供給が増える」と計算し、円売りへ動いた。 (出典:Reuters, 2025年10月6日)

つまり、「高市=積極財政」というイメージが、 為替市場ではほぼ即座に「円安=金融緩和継続」の期待に変換されたわけだ。

興味深いのは、この反応が**日銀の声明や金利政策**ではなく、 「政治家の思想」に対して出たという点。 それほどまでに市場は、政治と金融の連動に過敏になっている。

〈当局見解〉本人は“行き過ぎた円安”には警戒感を示す

一方で、高市氏本人は記者会見で次のように述べている。

「急激な円安は企業や家計に痛みを与える。為替の安定を最優先に考える。」 (出典:NHK NEWS, 2025年10月5日)

つまり、リフレ的な金融緩和路線を維持しつつも、 為替のボラティリティ(変動の激しさ)には一定の歯止めを意識している。 これは「財政拡張=円安推進」と単純に結びつける報道に対する防波堤でもある。

彼女はまた、財政政策の持続性についても「国債の信認を損なわない範囲で行う」と発言しており、 いわば**“現実派リフレ主義”**を標榜している形だ。

〈分析〉「金融リテラシーの政治家」だから市場が反応した

高市氏は、理系出身(神戸大学経済学部卒・米連邦議会スタッフ経験)で、 IT・エネルギー政策にも精通している。 総務大臣時代には「5G投資」「AI倫理指針」など、技術と経済の融合政策を先導してきた。

つまり彼女は、“財政拡張派の政治家”というよりも、 「マクロとテクノロジーの橋を渡せるタイプ」の政策家だ。

こうしたバックグラウンドが、海外投資家にとって「日本の成長再起動を象徴する存在」として映り、 円売り・株買いの両面で資金が流入したとみられる。 (出典:Associated Press, 2025年10月6日)

つまり、「円安=悲観」ではなく、 「円安=日本のリスク許容度回復」と解釈する筋も一定数存在する。 この“期待の複層性”こそが、今回の為替反応をより複雑にしている。

〈専門家見解〉「第二のアベノミクス」か、それとも“高市ミックス”か

金融アナリストの一部は、今回の政権誕生を「高市ミックス(Takaichi-mix)」と呼び始めている。 その理由は、アベノミクスの三本の矢(金融緩和・財政出動・成長戦略)に、 高市氏が「技術主導」と「国家安全保障投資」という新しい矢を加えようとしているからだ。

エコノミストの間では、「この方向性が持続的成長を伴えば円安は“健全なリスクマネー流入”と評価されうる」 という声がある一方で、「過度な財政拡大は通貨安・インフレ加速を招く」との警戒も根強い。

いずれにしても、「高市=リフレ=円安」という単純な図式で終わらない。 市場は、彼女の一挙手一投足に“政策の整合性”を測り続けるフェーズに入った。

この章で見えてきたのは、 高市早苗という政治家が「円安の原因」ではなく、「円安を映す鏡」になっているという構図だ。

つまり、彼女の政策信念を通じて、 日本の経済体質・通貨信認・金融構造のすべてが再び問われ始めたのだ。

次章では、実際にどのような市場メカニズムで「高市誕生→円安」が起こったのかを、 データと時系列で紐解いていこう。

市場が動いた瞬間──「高市誕生→円安」のリアルタイムメカニズムを追う

為替市場は、理屈よりも早く動く。

政治ニュースが流れた瞬間、数兆円規模のマネーが世界中でクリック一つで動き、ドル/円チャートはまるで心電図のように跳ね上がる。2025年10月4日夜、「高市早苗・自民党新総裁誕生」の速報が出たその瞬間も、例外ではなかった。

ここでは、実際に何が起き、どのような順番で円が売られたのかを、一次情報と市場データをもとに“リアルタイムで”再現してみよう。

〈時系列分析〉発表から6時間で1.9%円安──マーケットの反応速度

2025年10月4日 18時(JST)、自民党総裁選の開票結果が報じられ、高市早苗氏の勝利が確定。

そのわずか数分後、海外市場ではドル/円が147円台から149円後半へと急伸した。これは6時間以内におよそ1.9%の円安という異例の速度だ。 (出典:Reuters, 2025年10月6日)

同時に、ユーロ/円も約1.5%上昇。ロンドン市場では「Takaichi trade(高市トレード)」という新語が登場した。 (出典:Associated Press, 2025年10月6日)

日経先物も夜間取引で急騰。翌5日の東京市場では、株高・債券安・円安の“トリプル・ムーブメント”が発生し、まさに政治が相場を動かす瞬間がリアルに可視化された。

〈メカニズム〉なぜ為替はここまで素早く反応したのか?

市場の反応は「期待の翻訳速度」と言い換えられる。 高市氏の経済政策に対する3つの思惑が、一気に市場を駆け巡った。

- 1. 財政拡張→国債増発→円供給増 → 円安要因

- 2. 日銀利上げ観測の後退→金利差拡大→ドル買い加速

- 3. 政権安定期待→株式リスクオン→円キャリートレード再活性化

つまり、高市氏が実際に政策を発動する前に、 市場はすでに「金融緩和継続+財政支出拡大」の未来を織り込み、円を売ったのだ。

このような“予測の先取り”こそが、近年のアルゴリズム取引時代の特徴であり、 ニュースヘッドラインがAIトレーディングシステムに直接入力され、 自動でポジションが調整されるスピード相場を作り出している。

(補足:主要ヘッジファンドはニュース解析AIを用い、政治リスクをミリ秒単位で反映させる仕組みを採用していることが知られている)

〈データで読む〉株式・債券・為替の“3市場連動”

2025年10月5日時点での主要指標の変化は以下の通り。

| 指標 | 前日比 | 反応の方向性 |

|---|---|---|

| ドル/円 | +2.8円(147.1 → 149.9) | 円安(ドル高) |

| 日経平均株価 | +4.7%(46,000円 → 48,160円) | 株高 |

| 10年国債利回り | +0.08%(0.93 → 1.01%) | 金利上昇(債券安) |

この三市場の連動は、2012年末の「第2次安倍政権誕生時」に酷似している。 当時も「金融緩和+成長期待」で円安・株高が同時進行した。 つまり、高市効果=アベノミクスの再演と見る投資家心理が、今回の動きを強く後押しした可能性がある。

〈専門家見解〉「短期の円安」は“祝祭”、その先は不透明

経済アナリストの多くは、今回の円安を“初動の祝祭”と位置づけている。 日興リサーチのチーフストラテジストは次のようにコメントしている。

「市場は高市新総裁を『政策ドーピング』と見たが、実際に財政と金融が整合的に動くかは未知数。 持続しなければ、為替も株も反動が来る。」 (引用:Reuters, 2025年10月6日)

つまり、「円安は歓迎すべき景気刺激」であると同時に、「制御を誤れば通貨信認を損なうリスク」でもある。 為替市場は祝祭と警戒の両方を同時に織り込むという、 非常に繊細な心理戦の局面に突入したのだ。

〈分析〉“円安は悪か善か”という単純な構図では語れない

円安は、輸出企業にとっては追い風だが、輸入コストや生活物価には逆風となる。 そのため、市場は単なる為替水準ではなく、「円安の質」を見極めようとしている。

- 成長投資が増える円安 → 資本流入型で「健全」

- 国債乱発での円安 → 信認低下型で「不健全」

この2つの境界線をどこで引くか。 それを決めるのは、今後の高市政権の政策実行力と、日銀との協調姿勢だ。

市場は一時的なブームではなく、構造的な安心感を探している。

この章の結論を一言でまとめるなら、こうだ。

「円安を作ったのは高市ではない、市場の“期待アルゴリズム”だ」

だが、その期待を裏切ることはできない。 次章では、円安がこの先どこまで続くのか、どんな条件で反転し得るのかを、 「政策」「国際金利」「心理」の三方向から冷静に読み解いていく。

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

円安はどこまで進むのか──「高市効果」の持続と逆風を読む

為替は恋のようなものだ。熱狂の始まりは一瞬でも、冷静さを取り戻すのは時間がかかる。

いま市場は「高市相場」の余韻の中にいる。だが、その熱がどこまで続くのか——そこにこそ、投資家・企業・家計のすべてが注目している。

この章では、円安トレンドの持続可能性を「政策」「金利」「国際情勢」「心理」の4つの軸で検証する。 結論を先に言えば、円安の行方は“高市政権がどこまで日銀と伴走できるか”で決まる。

〈事実〉日銀の独立性と政策連携──「高市マインド」との距離感

まず押さえておきたいのは、為替の根幹を左右するのは政治ではなく金融政策であるということ。

日本銀行の植田和男総裁は、2025年9月の金融政策決定会合で「物価上昇率2%の持続的達成にはなお時間がかかる」と発言し、現状維持(YCC柔軟運用+マイナス金利撤廃後の低金利維持)を継続している。 (出典:Bloomberg Japan, 2025年9月27日)

一方の高市氏は、「急激な円安は避けつつも成長投資のための財政出動を惜しまない」と強調。 (出典:NHK NEWS, 2025年10月5日)

つまり、財政はアクセル、金融はブレーキに近い状態。 このねじれが長期化すれば、相場のボラティリティ(変動性)はむしろ高まる。

日銀の独立性は法的に守られているが、市場は政治的圧力を敏感に感じ取る。 もし高市政権が「財政で景気を下支えするから、金利は上げないで」と暗に誘導すれば、 円安は再加速するシナリオもある。

〈国際要因〉米金利・原油価格・中国リスク──外から吹く3つの風

次に、円安の「外部ドライバー」を整理しておこう。

- ① 米国の金利高止まり

米FRB(連邦準備制度理事会)は2025年9月時点で政策金利を5.25%に維持。インフレ鈍化が限定的なため、利下げ時期を後ろ倒しにしている。 (出典:Reuters, 2025年9月18日) 結果、日米金利差が依然として大きく、ドル買い・円売りが続きやすい構造にある。 - ② 原油高・資源価格上昇

中東情勢の不安定化とロシア産供給の減少で、WTI原油先物は1バレル=93ドル台に上昇。エネルギー輸入国である日本にとっては貿易赤字圧力=円安要因となる。 (出典:CNBC, 2025年9月30日) - ③ 中国経済の減速リスク

中国の輸出・不動産市場の低迷が続く中、人民元安が進行。アジア通貨全体が連動して弱含む傾向が見られる。円もその流れに引きずられる形で売られやすい。

これら3要因は、高市政権の政策努力だけでは制御できない「外圧型円安」である。 ゆえに、たとえ内政的には安定しても、外部ショックが来れば円相場は容易に動揺する。

〈専門家見解〉“政策期待バブル”が弾ける条件とは

みずほ証券の為替ストラテジストは、 「円安は政策の“結果”ではなく、“約束への先回り”によって生まれたもの」と指摘している。 (出典:Reuters, 2025年10月6日)

つまり、もし以下のような事態が起これば、「高市トレード」は失速しかねない。

- 成長投資が遅れ、財政拡大が景気に波及しない

- 国債発行増で金利上昇→日銀が国債買い入れ縮小

- 政権支持率低下→政策実行への信頼喪失

特に、市場の“信頼感”が消えると、円安から円高への反転は想像以上に早い。 投機筋は一斉に手仕舞いを始め、円買い戻しが連鎖的に発生するからだ。

〈心理要因〉「円が安くても仕方ない」という諦めムード

もう一つ見逃せないのは、国内世論の心理的変化だ。 円安による輸入物価の上昇、旅行費・光熱費の高騰が続いても、 国民の多くが「もう円は弱い通貨だから」と受け入れ始めている。

これは“慢性円安社会”への転換点でもある。 物価高に慣れると、政策批判が鈍化し、為替リスクへの危機感が薄れる。 だが、心理的な無関心は通貨の信認を蝕む。市場はその空気を敏感に察知する。

実際、国際通貨基金(IMF)は2025年9月の報告書で、 「日本の実質購買力平価は過去30年で最低水準」と指摘。 (出典:IMF World Economic Outlook, 2025年9月版) 通貨の“信用度”は、政策だけでなく国民の姿勢にも左右されるのだ。

〈分析〉円安の“持続性”を決める3つの条件

結論として、円安がこのまま続くか反転するかを左右するのは、以下の3条件だ。

| 条件 | 方向性 | 説明 |

|---|---|---|

| ① 政策協調の明確化 | 円安維持 or 反転 | 高市政権と日銀が緊密に調整し、利上げ・財政出動の整合性を取れるか。 |

| ② 海外金利と資源価格 | 外的影響大 | 米金利が下がり、原油価格が落ち着けば円高要因。逆なら円安継続。 |

| ③ 国民・企業の心理 | 長期的トレンド | 「円安容認」が広がると通貨安が定着化。逆に購買力意識が高まれば反転。 |

つまり、円安は単なる数字の問題ではない。 それは国の経済信頼・政策の整合性・心理の鏡でもある。

〈私見〉“高市相場”の真価はこれから試される

今の円安は、政策の成功を先取りした市場の“期待値トレード”に過ぎない。 本当の評価は、数か月後、実際に経済成長や賃金上昇という成果が出るかどうかで決まる。

私は、短期的な円安には賛成だ。輸出産業が息を吹き返すチャンスになるからだ。 だが、長期的には「円安が国の体力を奪う」危険なシナリオもある。

高市政権が、円安を単なる株価ブースターではなく、 日本再成長のエンジンに変えられるか——それが歴史に残るかどうかの分岐点だ。

次章では、私たち個人や企業が「円安の時代」にどう備えるべきか、 実務的な行動指針を提示していこう。

円安の時代をどう生き抜くか──個人・企業が取るべき「現実的な3つの戦略」

円安は遠い為替のニュースではない。 それは私たちの日常に、すでに静かに、しかし確実に忍び寄っている。

スーパーの値札、電気料金、旅行代、そして給与明細——。 そのどれもに「円の力」が反映されている。 高市政権の誕生で火がついた円安の波は、国のマクロ経済だけでなく、 私たちの“生活経済”を問うステージに突入した。

では、この円安時代を「嘆く側」で終わるのか、それとも「利用する側」になれるのか。 ここでは、実務と現実の視点から、個人・企業がいま取るべき3つの行動を具体的に示そう。

—

〈戦略①〉生活者編:可処分所得を守る「為替防衛3原則」

まずは、家計の防衛線だ。 為替の変動は、物価・光熱費・通信費に直結する。 この数年、日本の実質購買力は2020年比でおよそ▲10%下落している。 (出典:IMF World Economic Outlook, 2025年9月版)

円安局面で生活コストを抑えるには、次の3原則が現実的だ。

- 1. 国産・地域消費への回帰 輸入価格上昇の影響を受けにくい国産食材・エネルギーを選ぶ。 たとえば自治体の地産地消プログラムや、地方電力会社の契約変更なども有効。

- 2. 為替リンク型支出の見直し サブスクや海外決済アプリのドル建て支払いを整理する。 クレジットカードやストリーミング契約の“為替漏れ”は意外と見落とされがちだ。

- 3. 小額でも「外貨の感覚」を持つ ネット銀行の外貨預金や、海外ETFの小口投資を体験しておく。 為替変動の体感は、最強のリスク教育になる。

円安を「家計の敵」と決めつけるのではなく、 それを通じて世界経済への“窓”を開くきっかけにする。 これが生活者にとっての新しいマネーリテラシーだ。

—

〈戦略②〉企業編:円安を味方につける「輸出・投資の攻防」

企業にとって、円安は“痛み”と“チャンス”の両刃だ。 とりわけ製造業とIT業では、利益構造が大きく分かれる。

日本経済新聞の分析によれば、2025年度上期の上場企業利益は前年同期比+14%。 そのうち約6割は「円安効果」による海外売上の増加が寄与している。 (出典:日本経済新聞, 2025年9月8日)

企業が取るべき現実的な施策は3つ。

- 1. 為替感応度の“見える化” 為替1円の変動で営業利益がどれだけ動くかを開示・共有。 サプライチェーン全体で“為替損益マップ”を作る企業が増えている。

- 2. 輸出超過部門への集中投資 特に自動車、精密機器、半導体装置など「ドル建て収益」が見込める事業へ。 同時に、海外生産比率が高い企業は「円安倒産」リスク(原材料高)に注意。

- 3. 海外市場を“日本円で稼ぐ”戦略 日本の技術・IP(知的財産)を輸出し、現地通貨で収益化する。 たとえば、AIソフトやクリエイティブ産業など、為替影響を最小化できるモデルがカギだ。

つまり、企業は円安の被害者ではなく、「通貨変動を事業モデルに組み込む経営者」でなければならない。

—

〈戦略③〉投資・資産防衛編:短期の波に溺れず、長期トレンドを読む

資産運用の世界では、円安=株高が必ずしも続くわけではない。 「高市トレード」で日経平均が4万8,000円を突破した一方、 為替ヘッジなしでの海外投資がリスクを膨らませるケースも見られる。

ここで重要なのは「短期の波」と「長期の潮流」を区別することだ。

- 短期(3〜6か月):政策期待・イベントドリブンの変動が中心。FXや先物取引は情報速度が勝負。

- 中期(1〜2年):日米金利差やエネルギー価格などマクロ要因が支配。分散投資+為替ヘッジを組み合わせる。

- 長期(3年以上):購買力平価・経常収支・人口構造といった基礎体力がカギ。ここで“円の底力”が試される。

IMFやOECDの推計では、日本の実質購買力平価は1ドル=約95円水準。 (出典:OECD Data, 2025年) つまり、現在の150円近辺は「理論値からの乖離」であり、 長期的には円が一定の修正(円高方向)に向かう可能性もある。

短期的にはチャンス、長期的には調整。 その両面を見据えた“時間分散”こそが最大の防御である。

—

〈社会全体への示唆〉「円の信頼」を取り戻すリテラシー国家へ

円安を根本から正すには、政策や企業努力だけでなく、 国民全体の「経済リテラシー」を底上げする必要がある。

為替・金利・財政・成長戦略——。 これらを他人事にせず理解しようとする市民の存在が、 最終的に通貨の信認を支える。

高市政権の挑戦は、その意味で単なる政治イベントではない。 それは、日本人一人ひとりが「円という共通資産」をどう守るかを問う 国家的リテラシーテストなのだ。

—

円安は“災い”ではなく、“警鐘”だ。 この時代を乗り切るか、飲み込まれるかは、 私たちがどれだけ自分の手で経済を理解し、動かせるかにかかっている。

次章では、円安がもたらす社会構造の変化—— 格差、雇用、若者の未来、そして「通貨国家・日本」の行方を見ていこう。

円安が変える日本社会──格差・雇用・若者の未来への静かな衝撃

為替相場の話は難しい、そう思っていた人も多いだろう。 しかし、いまや円安は数字の問題ではない。 それは、私たちの働き方・暮らし方・人生設計そのものを変える現実になりつつある。

「1ドル=150円」という水準は、単なる通貨安ではない。 それは日本社会の“構造的な転換点”を告げるサイレンでもある。 この章では、円安が引き起こす社会変化を、雇用・所得・世代・地域の4つの視点から紐解いていこう。

〈雇用〉製造業は潤い、サービス業は苦しむ「二極化構造」

まず直撃を受けるのが雇用の地図だ。

円安によって輸出産業は空前の利益を上げている。 トヨタ自動車の2025年度第1四半期の営業利益は前年同期比+44%。 (出典:トヨタ自動車 決算資料, 2025年8月) 円建て収益が膨らむ構造が続き、製造業のボーナス・設備投資は活発化している。

しかし一方で、輸入依存度の高い小売・外食・物流業はコスト増に苦しむ。 中小企業庁の調査によれば、2025年7月時点で「原材料高を価格転嫁できていない企業」は約56%にのぼる。 (出典:中小企業庁 月次景況調査, 2025年7月)

つまり、円安は産業を二極化させる。 “外貨を稼げる業種”が強く、“国内コストに依存する業種”が取り残される。 これが雇用・賃金の新しい分断線になる。

〈所得格差〉都市vs地方、企業vs個人──通貨格差の時代へ

円安は、所得格差を“通貨格差”という形で拡大させる。

外資系企業や輸出産業ではドル建て報酬が増え、社員の実質所得が上昇。 一方、国内需要型の企業では人件費が据え置かれ、物価高に押されて実質賃金が減る。

厚生労働省の統計では、2025年8月の実質賃金指数は前年同月比▲1.7%。 (出典:厚生労働省 賃金構造基本統計調査, 2025年8月)

地方ではさらに厳しい。 地域インフラ・エネルギーコストが円安で上昇する一方、 賃金調整が遅れるため、“円安インフレ”が地方の生活を直撃している。

結果として、

- 都市=グローバルマネーを享受する勝者

- 地方=円安のコストを背負う生活者

という構図が浮き彫りになる。

〈若者〉「円安ニッポン」で夢を描けるか?

若者世代にとって円安は、キャリア選択と資産形成の前提を根底から変える。

かつては「円は安全資産」「日本で働けば安定」という価値観が通用した。 しかし今、若者の一部は「給与の通貨価値」そのものに不安を感じている。

就職情報サイト「マイナビ」の2025年卒調査では、 「海外勤務・外資系志向」と答えた学生は過去最多の32.6%。 (出典:マイナビ 就職意識調査, 2025年9月)

また、デジタルノマドやリモートワーカーの間では、 「ドル・ユーロ・仮想通貨建て」で収入を得る動きも拡大。 円安は若者の意識を“国境の外”に押し出している。

だが、その一方で、国内スタートアップや地方創生分野では、 「円安をチャンスに外資を呼び込み、地方で起業する」という逆転の発想も生まれている。 つまり、円安は若者の流出と挑戦の両方を加速させる。

〈構造変化〉円安が突きつける「通貨国家・日本」の正念場

通貨とは、国への“信頼の投票券”だ。

円安が長引くということは、世界が日本の将来成長力に疑問符をつけているということ。 それは、金利や政策だけでなく、社会の活力そのものが問われているサインでもある。

OECDの報告書は、日本の労働生産性が加盟38カ国中30位にとどまっていると指摘している。 (出典:OECD Productivity Data, 2025年)

円の価値を取り戻すとは、単に為替レートを上げることではない。 それは社会の信頼・生産性・創造性を再構築することなのだ。

〈私見〉「円安ショック」は希望の転換点にできる

私はこう思う。 円安は、日本が“内向き経済”から脱皮できる最後のチャンスだ。

なぜなら、為替の動きほど世界のリアリティを突きつける鏡はないからだ。 自分たちの価値が、世界のどこで、どの通貨で、どんな評価を受けるのか——。 それを直視することでしか、真の成長戦略は描けない。

つまり、「円安=終わり」ではなく、「グローバル化の再起動」である。 政治も企業も個人も、それぞれが“通貨の担い手”としての責任を取り戻せるか。 それが、次の10年の日本の命運を決める。

次章では、この円安社会の中で「政治」「日銀」「国際社会」がどう動くのか—— そして、高市政権が直面する“真の試練”を解き明かしていこう。

高市政権の真の試練──円安から“通貨国家”を再構築できるか

政治とは、数字ではなく「信頼」を取り戻す技術だ。

円安の進行を前に、いま問われているのは為替介入のタイミングでも、日銀の政策決定でもない。 問われているのは、「国家としての通貨の信頼を再設計できるか」という根源的なテーマだ。

この章では、高市政権が直面する“3つの試練”——政治的信認、日銀との協調、そして国際的通貨競争——を検証する。

〈試練①〉政治的信認──市場は「言葉より行動」を見ている

高市政権の初動は、市場の期待を一気に高めた。 しかし、期待が熱狂に変わるのは一瞬だが、信頼が築かれるには時間がかかる。

市場が最も注目しているのは、“どれだけ早く現実的な成果を示せるか”だ。 たとえば、補正予算の成立スピード、税制改正の実効性、そして減税・給付政策の財源説明。

もしここで「積極財政」と「財政規律」が対立したまま政策が遅れれば、 円安は「期待の裏切り」として反転リスクに転じる。

政治の信認は、票よりも行動のスピードで測られる時代に入った。 高市政権は、“改革を実行する政権”であることを1年以内に証明しなければならない。

〈試練②〉日銀との協調──「財政と金融の二重奏」は奏でられるか

もう一つの試練は、日本銀行との呼吸合わせだ。 円安が進行する中、日銀が再び利上げを検討すれば、財政政策との矛盾が表面化する。

植田和男総裁は2025年9月の記者会見で、 「物価安定のための政策は政治から独立して行う」と明言している。 (出典:Bloomberg Japan, 2025年9月27日)

一方で、高市氏は「日銀と協調し、家計と企業を守る政策を取る」と繰り返している。 (出典:NHK NEWS, 2025年10月5日)

この“協調”が、どこまで実効性を持つのか。 金融緩和を維持しながらもインフレを抑えるという綱渡りを成功させるには、 政府・日銀・財務省が三位一体のメッセージを発する必要がある。

逆に言えば、ここで不協和音が出れば、 市場は「統治不全」と見なし、円売りを加速させる。 通貨は、信頼の連帯プレーでしか守れない。

〈試練③〉国際通貨競争──ドル・人民元・デジタル通貨の狭間で

円安の背後には、国際的な“通貨の覇権競争”もある。 2025年現在、米ドルは依然として基軸通貨としての地位を維持する一方、 中国は人民元の国際化を加速させ、デジタル人民元を東南アジア諸国に拡大中だ。

IMFの統計では、世界の外貨準備に占める円の比率は2020年の5.9%から2025年には4.3%に低下。 (出典:IMF COFER Database, 2025年)

つまり、円の存在感は静かに、しかし確実に薄れている。 このままでは、アジアでの通貨影響力を人民元に奪われる恐れすらある。

高市政権が目指す「テクノロジー立国」構想には、 円のデジタル化、ブロックチェーン技術の国家利用、 そして“信頼される通貨ネットワーク”の構築が不可欠だ。

ここで成功すれば、円は再びアジア経済の要となる。 失敗すれば、国際通貨の座から静かに退場することになる。

〈分析〉高市政権が握る「通貨外交」という新フロンティア

実は、通貨政策は外交そのものでもある。 為替レートは国の姿勢を映し出す鏡であり、経済協力・貿易交渉・安全保障すら左右する。

高市氏が総裁就任後に最初に会談する相手として注目されているのが、米国財務長官。 日米金利差・円買い介入・サプライチェーン協力が議題になるとみられている。 (出典:Reuters, 2025年10月7日)

円を守る戦いは、国内政策では完結しない。 それは国際政治の力学そのものであり、 高市政権にとって“通貨外交”は新たな国家戦略の柱となる。

もし、ここで日本が“円のブランド価値”を再構築できれば、 アジアでの経済リーダーシップを取り戻すことも夢ではない。

〈私見〉政治の真価は「円が信頼される国」をつくれるかで決まる

政治は、数字を操作することではなく、社会の信頼を積み上げる営みだ。

いま高市政権が直面している円安は、単なる経済問題ではない。 それは、日本という国家が世界にどう見られているかという、 鏡のような問いかけだ。

円が売られるとき、実は「未来への信頼」が試されている。 円が買われるとき、それは「国の意思が伝わった瞬間」でもある。

政治家の言葉が通貨の動きに直結する今、 高市政権の試練はまさに「言葉の重み」と「行動の速さ」にかかっている。 この二つを揃えられたとき、円は再び世界の信頼を取り戻す。

次章では、私・橘レイが提唱する“円安後の未来シナリオ”—— 日本がどのように立ち上がり、通貨国家としての新しい物語を描けるのかを語ろう。

「円安後」の日本──通貨国家の再生に向けた未来シナリオ

すべての嵐には終わりがある。 だが、その後に広がる海が穏やかかどうかは、誰も保証してくれない。

円安という荒波をどう乗り越えるか。 いま、私たちが問われているのは「どう耐えるか」ではなく、 「どう舵を切って、次の日本をつくるか」だ。

この最終章では、円安を通じて見えた“通貨国家・日本”の再生シナリオを、 三つのフェーズで描く。単なる為替論ではない。これは、 政治・経済・社会・そして私たち一人ひとりの希望のロードマップだ。

〈シナリオ1〉「信頼の通貨」への回帰──財政規律と社会的約束

第一の道は、円を“信頼の通貨”として立て直すこと。

円安が進んだ最大の要因は、外的要因ではなく、 「日本が自分自身に信頼を置けなくなっていた」ことにある。

財政赤字・少子高齢化・賃金停滞。 これらの課題を先送りし続けてきたツケが、為替市場に現れたのだ。

ここで求められるのは、

- 中期的な財政健全化目標の再設定

- 政策の優先順位を「成長より信頼」に置く政治判断

- 社会保障改革と若年層投資の明確化

という“通貨の信頼回復3原則”だ。

為替は冷酷だが、公平だ。 信頼を取り戻せば、必ず数字で報いてくれる。 その最初の一歩が、円の再生の始まりとなる。

〈シナリオ2〉「テクノロジー立国」への変貌──円安をレバレッジに変える

第二の道は、円安を「再成長のエンジン」に転換するシナリオだ。

日本の製造業は円安で輸出競争力を取り戻した。 だが、真の勝負はここからだ。

世界のテクノロジー産業は今、AI・量子・再エネ・宇宙・バイオの5分野で覇権を争っている。 高市政権が掲げる「技術安全保障」政策は、この覇権構図の中で日本を再び前線に戻す試みだ。 (出典:日本経済新聞, 2025年9月8日)

円安は、海外投資家にとって「日本の資産が割安」に映る。 この瞬間を利用して、

- 外国資本をAI・再エネ分野に呼び込む

- スタートアップを通貨安の恩恵で海外展開させる

- デジタル円・金融インフラを輸出産業化する

——そんな“攻めの経済国家”に変われるかどうかが鍵になる。

この構造転換に成功すれば、 円安は危機ではなく「国家再起動の触媒」になる。

〈シナリオ3〉「リテラシー国家」への進化──一人ひとりが通貨を理解する社会

第三の道は、最も地道で、しかし最も根源的なもの。 それは、国民全体の金融・経済リテラシーを底上げすることだ。

為替・金利・税制・物価。 これらを「専門家の言葉」としてではなく、「自分の言葉」として理解できる社会。 それが、真に強い通貨国家の条件である。

金融庁が2025年にまとめた「金融教育推進計画」では、 高校カリキュラムに「為替とインフレの理解」を正式に導入する方針を示している。 (出典:金融庁 金融教育推進計画, 2025年)

つまり、円の未来は“若者の学び”に託されている。 もし次世代が「通貨の価値を理解し、世界と競える金銭感覚」を持てるようになれば、 円の信頼は永続的に守られる。

円を守るのは、政治でも市場でもなく、 私たち一人ひとりの“理解と行動”だ。

〈私見〉円の物語は、終わっていない。むしろここから始まる。

私はこの数か月、為替チャートを見つめながら、 ある種の“国の感情”を見ている気がしてならなかった。

円が下がるたびに、人々はため息をつく。 だが、そのため息の奥には、まだ消えていない希望がある。

それは「この国は、まだ立て直せる」という、 かすかながら確かな信念だ。

通貨は鏡。 円が弱く見えるとき、それは日本が自分を疑っている証拠。 だが信頼を取り戻した瞬間、世界は再び円を買い戻す。

円安は終わりではない。 それは、日本が新しい価値を探すための“経済的夜明け前”なのだ。

そして、夜明けを待つのではなく、自ら灯りをともすのが、 この時代を生きる私たち一人ひとりの使命だと思う。

結論──「円を信じる」という覚悟が未来を動かす

ここまで、円安という一つの現象を、政治・金融・社会・そして私たちの生活という四つの視点から見てきた。 だが結局、行き着く答えはシンプルだ。

通貨とは、国の鏡であり、私たちの信頼の総和である。

円が下がるとき、私たちは国に失望している。 円が上がるとき、私たちは再び未来を信じている。 為替は常に、人間の感情の延長線上にある。

だからこそ、政治も企業も個人も、いま一度「信頼」という言葉を取り戻すべきだ。 政策の透明性、財政の説明責任、そして市民の理解力。 この三つが揃ったとき、円は自然と強く、美しく戻ってくる。

〈高市政権への期待と注文〉

高市総裁の誕生は、単なる権力交代ではなく「価値観のリブート」だ。 彼女が掲げる「積極財政」と「技術国家戦略」は、リスクを伴うが、同時に希望のある賭けでもある。

だがその賭けを成功に導くには、

- 短期の人気より、長期の信頼を優先する覚悟

- 財政拡張の裏づけとなる持続的成長戦略

- 社会の“理解者”を増やす説明力

が不可欠だ。

いま求められているのは、バズワードではなく「筋の通った政策ストーリー」だ。 市場も国民も、そこに一貫性を見出せば、必ずついてくる。

〈市民・企業・投資家へのメッセージ〉

もしこの記事をここまで読んでくれたなら、あなたはすでに「為替を語れる人」だ。 それはつまり、国の未来を考える一員になったということだ。

円安を恐れるのではなく、理解する。 理解したうえで、行動する。 行動の先にあるのは、個人の利益ではなく、 「信頼で支えられた経済」という社会全体の強さだ。

投資家は冷静にリスクを読み、企業は世界を見据え、 市民は正確な情報を選び取る。 この連鎖が、“円の信頼”を再び積み上げていく。

〈最後に〉

私は記者として、この国の通貨と政治を二十年以上追ってきた。 だが、いまほど“円という存在”が生き物のように感じられた時期はない。

円は呼吸している。 怒り、喜び、希望を持って動いている。 それをどう導くかは、政府でも日銀でもなく、私たち一人ひとりの選択にかかっている。

円を信じるということは、自分たちの力を信じるということだ。 為替チャートの向こう側には、いつも私たち自身の物語がある。

だから、私はこう結びたい。 円安の先にあるのは絶望ではない。新しい日本の始まりだ。

📚 参考・参照元

- Reuters — Japan’s Nikkei surges to record after Takaichi win (最終閲覧日:2025年10月6日 JST)

- AP News — Japan’s stocks jump nearly 5% after ruling party picks Takaichi (最終閲覧日:2025年10月6日 JST)

- Bloomberg Japan — 高市新総裁と円安:市場の反応分析 (最終閲覧日:2025年10月6日 JST)

- NHK NEWS — 高市新総裁「為替安定を最優先」発言 (最終閲覧日:2025年10月5日 JST)

- IMF — World Economic Outlook 2025 (最終閲覧日:2025年9月30日 JST)

❓ FAQ

- Q1. 高市政権で円安は今後も続く?

→ 政策の実行力と日銀の協調次第。短期的には円安継続、長期では修正の可能性。 - Q2. 円安は生活にどんな影響を与える?

→ 物価上昇・輸入コスト増だが、輸出・観光業には追い風。 - Q3. 円安局面で個人ができる対策は?

→ 外貨資産分散、国内生産品へのシフト、為替リテラシーの向上が有効。 - Q4. 円の信頼を回復するには?

→ 政策の一貫性と透明性、国民の理解が不可欠。政治・経済・教育が連動すること。 - Q5. 円安は日本の衰退の象徴?

→ 否。むしろ構造改革を促す“警鐘”であり、成長への転換点になりうる。