2025年6月21日以来、鹿児島県トカラ列島近海では震度1以上の地震が900回以上にわたって連続して観測され、7月2日には最大M5.6・震度6弱という記録的な揺れも発生しました。これは過去の群発地震を大きく上回る規模であり、地域住民に深刻な不安が広がっています。

地震活動が始まった直後の6月23日には1日に183回の揺れを観測し、その後も揺れが収まる気配はなく、依然として活発な状態が続いています。

一方で、一部では「トカラの法則」や2025年7月5日に大地震が発生するという噂がSNSで拡散していますが、地震学者は科学的根拠がない都市伝説であると断言しています。専門家の見解と事実確認に基づく、本記事では安心できる根拠のある情報を提供します。

そこでこの記事では、以下の内容を中心に解説します:

- 群発地震が急激に激化した背景

- 火山活動との関連性と噴火の可能性

- 周辺の活火山とその監視状況

- 想定される被害と個人レベルで取れる防災対策

読者の皆様が不安を軽減し、冷静な判断と行動ができるよう、検証を重視した最新の知見をわかりやすくまとめました。ぜひ最後までお読みください。

トカラ列島で続く群発地震、徐々に強くなってきている?

トカラ列島近海では、2025年6月下旬から異常ともいえる群発地震が続いており、7月に入ってからも収束の兆しは見えていません。

6月21日からの2週間で観測された有感地震(震度1以上)は900回を超え、気象庁によるとこれは過去10年間で最も高い頻度に匹敵します。

特に注目すべきは、地震の震度とマグニチュードが徐々に強まってきている点です。

初期の地震はM2~3台の比較的小さな揺れでしたが、6月30日以降はM4以上の揺れが頻発し、ついに7月2日には最大震度6弱(M5.6)を記録。

この変化は、単なる地震の連鎖ではなく、地殻内部で何らかの大きなエネルギー変化が進行している可能性を示唆しています。

トカラ列島の「群発地震」はこれまでも繰り返されてきたが…

実はトカラ列島では、2013年以降ほぼ毎年のように群発地震が起きています。2021年・2023年にも数百回規模の連続地震が記録されましたが、今回の特徴は「規模」「頻度」「長期化」すべてが過去を上回っている点にあります。

震源の深さと位置にも変化が?

地震の震源データを気象庁が発表していますが、2025年の今回の群発地震では、震源がやや浅く、かつ火山体周辺に集中する傾向が見られています。

このことから、一部の専門家は「火山活動との関連性がある可能性が高い」と指摘しており、火山性地震や火山性微動の監視強化が求められています。

“トカラの法則”との関連性はあるのか?

SNSなどで話題になっている「トカラ列島の群発地震は他の地域の大地震の前兆」とする“トカラの法則”については、科学的根拠はありません。

気象庁や地震研究機関も、「たまたま時期が重なっただけの統計的偶然にすぎない」との見解を繰り返しています。

ただし、今回のように震度6弱を超える地震が発生した場合、周辺の地殻応力分布が大きく変わる可能性があるため、トカラ列島だけでなく南九州全体への波及リスクについても注意深く観察する必要があります。

現地住民と自治体の対応

トカラ列島の各島では、小規模ながら避難準備や一部の島での学校閉鎖、船便の欠航などが始まっており、実際に生活基盤に影響が出始めています。

また、島内では高齢者が多く、通信インフラが限定的であるため、早期の避難判断や情報の共有に課題が残されています。

群発地震はなぜ起きる?その特徴と仕組み

トカラ列島で現在発生している群発地震は、決して珍しい現象ではありませんが、2025年の活動は例年と比べて明らかに異常です。

そもそも「群発地震」とは、一定の狭い範囲で短期間に多数の地震が集中して発生する現象のことを指します。

一度大きな地震が起きて余震が続く「本震-余震型」とは異なり、群発地震では明確な「本震」が存在しないまま、数日から数週間にわたり断続的な揺れが続く特徴があります。

そのメカニズムは一言で説明できるものではなく、地殻内部の複数の要因が複雑に絡み合って発生していると考えられています。

プレートの歪みと応力集中が引き金となる

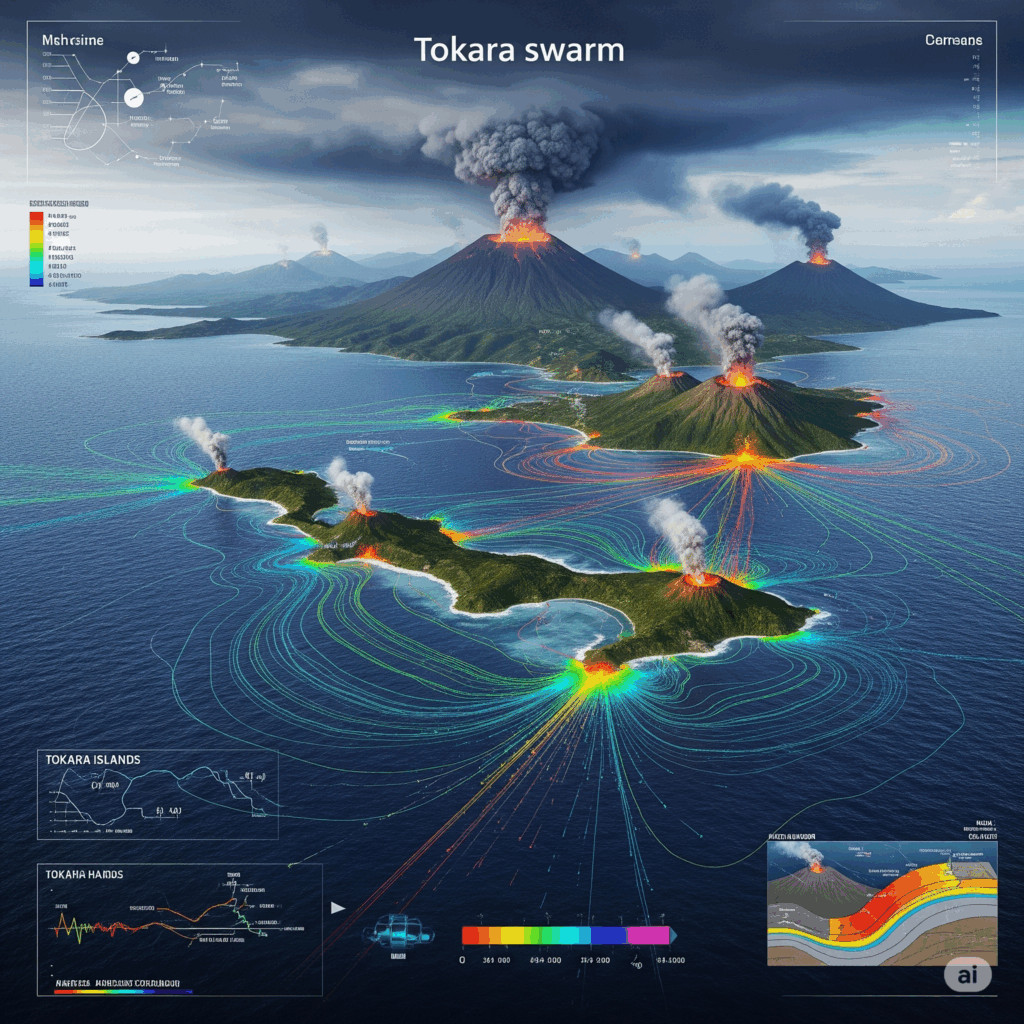

トカラ列島は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む、いわゆる「プレート境界型」の沈み込み帯に位置しています。

このような場所では、常に巨大なエネルギーがプレート境界やその周辺の地殻に蓄積され続けています。

地震とは、この蓄積された歪みが限界に達し、岩盤が破壊されて元に戻ろうとする際に発生するものです。

群発地震の場合、この応力が局所的に集中することで、複数の断層が連鎖的に活動し始めることがあります。

これが「ひとつの大地震ではなく、小さな揺れが連続する」現象につながっているのです。

地下の流体(マグマ・熱水)の関与も無視できない

近年注目されているのが、地殻深部に存在する「高温・高圧の流体」の役割です。

この流体とは、マグマや熱水、火山ガスなどのことを指し、火山活動と密接に関連しています。

流体が断層に染み込み、摩擦を低下させることで断層が動きやすくなり、微小な地震が誘発されるケースが確認されています。

実際に、2025年のトカラ列島の地震活動では、震源が火山体周辺やその直下に集中しており、地下のマグマ移動や熱水活動の影響が疑われています。

このように、群発地震はプレートの歪みだけでなく、地下に存在する流体の移動がトリガーとなっている可能性があるのです。

地震活動が連鎖する“ストレス転送”とは?

ひとつの断層が動くことで、周囲の断層に新たな力が加わり、連鎖的に地震が発生する現象を「応力転送」または「ストレス転送」と呼びます。

これは、群発地震が特定の狭い範囲で繰り返し起こる理由の一つとされています。

特にトカラ列島のように、地質構造が複雑で断層密度が高い地域では、ストレス転送によって地震の連鎖が起きやすくなります。

この仕組みが働くと、地震のエネルギーが短期間に広範囲へと拡散し、複数の地点で断続的に揺れが起きることになります。

まさに、現在のトカラ列島の地震活動はこの状態に近いと考えられます。

火山活動との関連性については慎重な判断が必要

火山体付近での地震活動が活発化すると、マグマの上昇や噴火との関連が疑われます。

ただし、すべての群発地震が火山噴火の前兆とは限りません。

火山性地震は、地震波形や震源の深さ、火山性微動の有無などから識別されます。

現時点では、トカラ列島における群発地震のすべてが火山活動に起因しているとは断定されておらず、火山性地震とそれ以外の地震が混在していると見られています。

したがって、群発地震を「火山噴火の前兆」と短絡的に結びつけるのではなく、冷静に地震活動の質と分布を見極めることが重要です。

過去の群発地震と比較しても異例の規模

2025年のトカラ列島の地震活動は、過去の群発地震と比べて明らかに規模が大きく、期間も長引いています。

震度4以上の地震が複数回発生しており、最大では震度6弱という大きな揺れも記録されました。

これは、単なる微小地震の集まりではなく、プレート境界での広域的な歪みの影響や、地下構造の変化が背景にある可能性を示しています。

今後の地震活動の推移や、火山監視データと合わせての解析が求められますね。

まとめ:複合的な要因による“地殻のストレス解放”が群発地震の本質

トカラ列島における群発地震は、「プレートの歪み」「断層の応力集中」「地下流体の移動」「火山活動の影響」など、さまざまな要素が絡み合った結果として発生していると考えられます。

単一の原因に絞るのではなく、地球内部で同時に起きている複数のプロセスを総合的に理解することが、正しい判断と備えにつながるのです。

参考記事:

- https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250702/k10014599561000.html

- https://www.theguardian.com/world/2025/jul/03/japan-earthquake-tokara-islands-900-earthquakes-two-weeks

- https://ja.wikipedia.org/wiki/トカラ列島群発地震_(2025年)

- https://www.jma.go.jp/jma/index.html

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

火山活動との関係は?噴火の前兆なのか?

トカラ列島で続く群発地震が火山活動と関連しているのではないか、という疑念がSNSなどで広がっています。

実際に、地震が活発な地域に活火山が点在していることから、火山噴火の前兆と結びつけて考える人が増えているようです。

しかし、現時点で公開されている観測データや気象庁の公式見解を踏まえると、火山活動との明確な因果関係は確認されていません。

この段落では、事実に基づいて、地震と火山活動の関係について詳しく解説していきます。

火山性地震と構造性地震の違いを知る

まず、地震にはいくつかの分類がありますが、今回の群発地震が火山活動と結びつくかを判断するには、「火山性地震」と「構造性地震」の違いを理解しておく必要があります。

火山性地震とは、マグマや火山ガスが地下で移動することによって発生する地震のことで、震源が火山の直下に集中していたり、火山性微動と呼ばれる低周波の振動が観測されたりする特徴があります。

一方で構造性地震は、断層のずれなど地殻の変形によって起こるもので、プレートの動きやひずみに起因します。

現在トカラ列島で発生している地震は、震源が比較的浅く、分布も広範囲に渡っていることから、現時点では「構造性地震」とみられています。

気象庁の見解と観測データ

気象庁は2025年7月3日発表の公式見解で、今回の地震活動が特定の火山活動と結びついているという情報は確認されていないと述べています。

また、トカラ列島周辺の活火山(口永良部島、諏訪之瀬島など)においても、現時点では通常時と比べて顕著なマグマ活動の活発化や、火山性微動の増加といった兆候は観測されていません。

このことから、地震活動がそのまま噴火に直結する可能性は低いと考えられます。

ただし、地震が火山体の構造に影響を与える可能性があるため、今後の火山活動の変化には引き続き注意が必要です。

過去の事例から見る関連性の可能性

過去には、熊本地震(2016年)や伊豆諸島の群発地震(2000年)などで、構造性地震が火山活動の誘因になったと推測されたケースがあります。

しかし、これらはいずれも特殊な地質条件下での事例であり、全ての地震が噴火につながるわけではありません。

実際に、トカラ列島でも2021年や2023年に大規模な群発地震が発生しましたが、火山噴火には至っていません。

このように、地震と噴火の間には複雑な因果関係があるため、「地震が増えているから即噴火」と決めつけるのは適切ではありません。

住民・旅行者が気をつけるべき点

現地の住民や近隣を訪れる旅行者は、火山の噴火警戒レベルや地震活動の変化に注目することが大切です。

特に、以下のような兆候が出た場合は、火山活動の活発化が疑われます:

| 警戒すべき兆候 | 想定されるリスク |

|---|---|

| 火山性微動の急増 | マグマの上昇やガス圧増加の可能性 |

| 火山ガス(SO₂など)の濃度上昇 | 火口周辺の危険度が上がる |

| 地盤の隆起や沈降 | 火山の膨張・活動の変化を示唆 |

| 震源が火山直下に集中する | 噴火に直結するリスクが上昇 |

現在のところ、上記の兆候は顕著には現れていないものの、定期的に気象庁の火山情報を確認しておくことが安心につながります。

まとめ:火山噴火の可能性は現時点では低いが、警戒は継続すべき

トカラ列島で続いている群発地震と火山活動との直接的な関係は、現段階では明確に確認されていません。

マグマ活動を示唆する地殻変動や火山性微動も特段の変化はなく、気象庁も「火山噴火に直結する兆候はない」としています。

しかし、地震が長期化・広域化していることは事実であり、今後の火山活動に影響を及ぼす可能性を完全に否定することはできません。

最新の観測データを冷静に注視し、正確な情報に基づいて行動することが、過度な不安に飲まれずに備える最善の方法です。

参考記事

- https://www.tenki.jp/forecaster/akira_mochizuki/2025/07/03/29188.html

- https://www.jma.go.jp/bosai/earthquake/

- https://www.jma.go.jp/bosai/volcano/

トカラ列島周辺の活火山・海底火山一覧と特徴

トカラ列島は、九州本土と奄美大島の中間に位置し、火山活動と地震活動の両方が非常に活発なエリアです。

この地域は、ユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界にあたり、地殻変動が頻繁に発生する地質学的に極めて不安定な場所でもあります。

特に2025年6月から続く群発地震を受け、地下でのマグマ活動や断層変動との関連性に注目が集まっています。

この章では、トカラ列島周辺に位置する主な活火山および海底火山の特徴とリスクを、信頼できる情報に基づいて整理しました。

主要な活火山の一覧と特徴

気象庁が2025年現在で「活火山」として指定している火山のうち、トカラ列島周辺に存在する代表的な火山を以下にまとめました。

いずれも過去に噴火歴があり、現在も継続的に監視対象となっています。

| 火山名 | 所在地 | 主な活動履歴・特徴 | 警戒レベル (2025年時点) |

|---|---|---|---|

| 諏訪之瀬島 | 鹿児島県十島村 | 1949年から現在まで断続的な噴火。2024年〜2025年にも小規模噴火が継続。 爆発的噴火や噴石の飛散リスクあり。 |

2(火口周辺規制) |

| 口永良部島 | 鹿児島県屋久島町 | 2015年に爆発的噴火、全島避難。以降も火山性地震・微動が継続的に観測されている。 | 3(入山規制) |

| 硫黄鳥島(硫黄島) | 鹿児島県三島村 | 地表活動は少ないが、火山ガスの放出が続く。海底変動の兆候が過去に観測されている。 | 1(活火山であることに留意) |

| 中之島 | 鹿児島県十島村 | 過去に火山ガス放出の記録あり。大規模噴火の記録はなく、現在の活動は比較的静穏。 | 1 |

周辺に広がる海底火山とその潜在リスク

トカラ列島周辺には、地表に火口を持たない海底火山も多数存在しています。

特に「悪石島カルデラ」「平島カルデラ」などの大規模海底カルデラ構造は、古い噴火活動の痕跡とされており、将来的に再活動する可能性がある構造的脆弱性が指摘されています。

過去には硫黄島周辺で、海水変色・熱水噴出・水温異常など、マグマに由来する現象も報告されました。

海底火山は可視化が困難であるため、陸上火山以上に注意深い監視が求められます。

特に、群発地震の震源分布がこうした構造物に近い場合は、海底でのプレッシャー変動も無視できません。

火山活動と地震の関連性をどう見るべきか

現在発生しているトカラ列島の群発地震においては、震源が特定の火山の真下に集中しているわけではありません。

しかしながら、諏訪之瀬島や口永良部島のように、地震と火山活動が同時進行する火山もあり、監視対象としての重要性は非常に高いです。

専門家によれば、マグマの上昇やガスの移動が地下の断層系に影響を与える可能性は否定できず、現時点では両者を切り離して考えるのは危険だと指摘されています。

群発地震と火山活動の因果関係は、単純な一対一対応ではなく、プレート運動・流体圧・断層力の複雑なバランスの中にある。

引用:https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/souran_eng/volcano.html

火山リスクと向き合うために必要な視点

火山リスクを正しく評価するには、単に「火山が噴火するか否か」だけでなく、地震・ガス放出・微動・地殻変動といった様々な要因を組み合わせて分析する必要があります。

気象庁・大学・産総研など複数の機関が発表する火山関連データは、日々の防災判断において極めて有用です。

私たち一般市民も、「地震が増えた=必ず噴火」と考えるのではなく、冷静に複合的な視点を持って情報を受け止める姿勢が大切です。

そのうえで、いざというときに備えておくことこそ、最も現実的な防災対策といえるでしょう。

参考記事

- https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/souran_eng/volcano.html

- https://www.jma.go.jp/jma/press/2407/03b/tokara2025.html

- https://ja.wikipedia.org/wiki/トカラ列島群発地震_(2025年)

もし噴火したら?想定される被害規模とは

トカラ列島周辺は、火山活動が活発な地域として知られています。

現在の群発地震が続く状況において、もし火山噴火が起きた場合、どのような被害が想定されるのかを冷静に把握しておくことが重要です。

ここでは、地形的・地質的条件を踏まえた上で、被害の種類ごとに詳しく解説していきます。

主な被害想定1:噴石・火山灰の飛散

トカラ列島には諏訪之瀬島や口永良部島など複数の活火山があります。

仮に噴火が発生した場合、まず考えられるのが噴石や火山灰の飛散です。

過去の噴火記録から見ても、火口から半径2km〜4kmの範囲は噴石の直撃リスクが高いとされています。

火山灰については風向き次第でトカラ列島外にも降灰が及ぶ可能性があり、船舶運航・航空路・太陽光発電などへの影響が考えられます。

また、火山灰を吸い込むことで呼吸器に障害が出ることもあるため、マスク・ゴーグルの備えは必要不可欠です。

主な被害想定2:火砕流や土石流の発生

特に注意が必要なのが、火砕流による被害です。

火砕流は、超高温のガスと火山噴出物が高速で斜面を下る現象であり、過去には口永良部島でも発生しています。

トカラ列島の地形は山がちなため、島の斜面に沿って火砕流や土石流が一気に集落を襲う危険性があります。

また、大雨と組み合わさった場合には、火山灰が水分を含んで土石流化するリスクもあり、これは地震とは別の新たな災害形態です。

主な被害想定3:津波の発生可能性

意外に知られていないのが、火山噴火による津波リスクです。

特に海底の火山が噴火した場合や、山体崩壊が発生した場合、周辺海域に津波が生じる可能性があります。

たとえば、2015年の口永良部島の噴火では、火砕流が海に達したことで津波警報が発令されました。

津波の高さは規模や地形により異なりますが、港湾施設や低地の住宅に浸水被害が生じる可能性は否定できません。

こうした津波は地震によるものと違って前兆を察知しづらいため、「海が急に引いた」「異様な音がした」などの体感情報を重視する必要があります。

主な被害想定4:島外との交通遮断・物資不足

火山活動によって、海上交通や空路が一時的に遮断される恐れもあります。

トカラ列島ではもともとフェリー便が限られており、物流依存度が高い地域です。

そのため、一度でも交通が途絶えると生活物資の供給がストップするリスクがあります。

特に飲料水・医薬品・食料などの備蓄は必須です。

また、通信網が混雑・遮断された場合に備え、家族や近隣住民との連絡手段の共有も重要です。

リスクを可視化:被害想定まとめ表

| 想定被害 | 影響範囲 | 具体的リスク |

|---|---|---|

| 噴石・火山灰 | 火口半径4km圏内/風下100km超 | 建物損壊、呼吸器障害、交通機関への影響 |

| 火砕流・土石流 | 山岳斜面・集落周辺 | 高温ガスによる火傷、住宅・インフラ破壊 |

| 津波 | 沿岸部・港湾施設 | 浸水被害、漁業・輸送への打撃 |

| 交通遮断・物流停止 | 島全域 | 物資不足、孤立、避難困難 |

これらのリスクは「必ず起きるもの」ではありませんが、「起こりうること」への備えは今からでも十分に間に合います。

特に高齢者や小さなお子さんがいるご家庭は、避難計画や備蓄チェックを早めに見直しておくと安心ですね。

最後に:火山噴火は“他人事”ではない

火山災害は突発的でありながら、その影響は深刻です。

「火山が近くにある」と認識しているだけでは、実際の噴火時に適切な行動はとれません。

重要なのは、「噴火が起きたらどうするか」ではなく、「起きる前にどう備えるか」という姿勢です。

地震速報や火山情報を定期的に確認しつつ、防災意識を持つことが、命を守る最初の一歩になりますよ。

参考記事

- https://news.yahoo.co.jp/articles/5b62f3ab9fd26b75e880e56a6f4d76b8cce3ff69

- https://www.jma.go.jp/jma/index.html

- https://ja.wikipedia.org/wiki/トカラ列島群発地震_(2025年)

今できる個人の防災対策とデマに踊らされない情報収集と心構えは?

トカラ列島で続く群発地震は、単なる自然現象にとどまらず、私たち一人ひとりの備えと心構えが問われる問題です。

特にSNSを中心に「7月5日に大地震が来る」といった根拠のない情報が飛び交う中、冷静な対応と正確な情報収集が欠かせません。

ここでは、実際に役立つ防災行動と、情報に惑わされない判断力を身につけるためのポイントを具体的に解説します。

被災地にいなくても、今から始められる備えがありますよ。

地震や噴火に備えるための基本的な防災対策

突然の地震や火山噴火に対して、私たちが今できる備えは「命を守る行動」を前提にした準備です。

以下のような項目を確認し、実際に行動に移しておくことが重要ですよ。

| 対策項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 情報の取得 | 気象庁や地方自治体の公式発表を定期的にチェックする(例:火山情報、緊急地震速報など) |

| 非常用持ち出し袋の準備 | 最低3日分の水・食料、モバイルバッテリー、懐中電灯、常備薬、マスクなどを常備 |

| 家具の転倒・落下防止 | 寝室や出入り口付近の大型家具はL字金具で壁に固定し、落下物は滑り止めマットで防止 |

| 避難経路の確認 | 自宅から最寄りの避難所への経路と複数ルートを確認し、家族と共有しておく |

| 火山灰への備え | ゴーグル・マスク・ポンチョなどを用意し、屋外活動時の吸引を防止 |

| 非常時の連絡手段 | 家族と災害時の集合場所・安否確認の方法(SNS、災害伝言ダイヤル等)を取り決めておく |

特にトカラ列島のような離島やアクセスが限られた地域では、食料・水の備蓄は通常より多めに確保しておくと安心ですね。

都市部でも交通の寸断や物流の混乱に備え、最低でも3日〜1週間分を目安にしましょう。

デマや噂に惑わされず、信頼できる情報源を活用する

地震や火山のように先が読めない現象に関しては、「誰かが言っていた」情報ほど危険です。

最近では、「トカラの法則」や「ババ・ヴァンガの予言」などがSNSで拡散され、専門家が明確に否定する事態となっています。

7月5日に大地震が起きるという「予言」は、科学的根拠が一切ない。 気象庁や大学の火山専門家も「予測は不可能であり、信じて行動するのは危険」と警告している。

引用:https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202507/0017754011.shtml

情報を鵜呑みにせず、公式・信頼ある情報源だけを参考にする姿勢が大切です。

以下は、災害時に信頼できる情報源の一例です。

- 気象庁公式サイト(地震・津波・火山情報)

- 地方自治体の災害緊急ページや防災アプリ

- NHKや民間報道機関の速報

- 大学・研究機関による専門的な解説(火山噴火予測研究センターなど)

一方で、SNSは便利な反面、拡散されやすいという性質があります。

X(旧Twitter)やTikTokで拡散されている情報は、必ず元の出典・一次情報にさかのぼって確認する習慣を持ちましょう。

「不安なときこそ冷静に」──メンタル面の備えも大切

災害時に最も問われるのは、実は「判断力」と「行動力」です。

そしてそれを支えるのが、普段からの知識と心構えなんですね。

緊急地震速報やJアラートが鳴ったとき、あるいはSNSで大地震の予言が拡散されたとき、あなたは冷静に情報を確認し、必要な行動を取ることができますか?

「慌てて避難」ではなく、「備えていたから行動できた」状態が理想です。

そしてもうひとつ重要なのは、他人を煽らない・不安を拡散しないこと。

あなたが発信する一言が、誰かの判断に影響を与えることもあるのです。

防災とは「正しく恐れる」こと。科学的にわかっていること、わかっていないことを区別し、社会全体で冷静な判断ができるようにしていきましょうね。

参考記事:

- https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202507/0017754011.shtml

- https://www.jma.go.jp/jma/index.html

- https://www.pref.kagoshima.jp/ab10/bousai/bousai-index.html

- https://news.yahoo.co.jp/articles/3b1e64ed4f23d2b7631f32a30d41ea105d89e7a2

まとめ:地震が大きくなってきたとき、冷静な判断を

2025年6月下旬から続くトカラ列島の群発地震は、これまでの発生事例とは一線を画するスケールと持続性を見せています。

特に、7月2日に発生した最大震度6弱(M5.6)の地震により、地域住民の間では「これは噴火や大地震の前兆ではないか」と不安の声が強まっています。

こうした状況下において、私たちが心がけるべきことは、「必要以上に恐れず、正確な情報に基づいて冷静に行動する」という姿勢です。

この段落では、冷静な判断を下すために必要な視点や対応の在り方について、忌憚なく、かつ具体的にお伝えします。

不安を煽る情報との距離を取ることが大切

今回の群発地震をめぐっては、SNSやネットメディアなどを中心に「7月5日に大地震が起きる」「トカラの法則が発動する」といった憶測やデマが広がっています。

しかし、これらには科学的根拠が一切なく、専門家も明確に否定しています。

気象庁も公式発表で「群発地震が直ちに大地震や噴火につながるとは言えない」と繰り返し注意喚起をしています。

確かなデータと信頼できる機関からの情報を基に行動することが、過剰な不安から身を守る第一歩です。

特に「SNSで見かけたから」という理由で判断するのではなく、必ず一次情報にあたる習慣を持ちたいですね。

備えの質を高めることが、冷静さを生む

「備えあれば憂いなし」とは言いますが、具体的に何を準備しておくかによって、精神的な安心感は大きく変わります。

例えば以下のような基本対策を再確認するだけでも、いざというときの判断力が変わってきます。

| 項目 | 具体例 |

|---|---|

| 情報収集手段 | 気象庁防災アプリ、防災無線、NHKラジオ |

| 避難行動の確認 | 自宅からの避難ルート、避難所の位置、家族間の連絡手段 |

| 防災備蓄 | 飲料水(1人3L×3日分)、食料、懐中電灯、モバイルバッテリー |

| 生活リスクの把握 | 家具の転倒防止、火災警報器の作動確認、非常持ち出し袋の見直し |

「準備をしている」という意識自体が、不安を和らげる精神的な支えになります。

さらに、地域の防災訓練やハザードマップの確認も、具体的な想定行動のイメージを持つうえで役立ちますよ。

冷静さとは「状況を正しく見つめる姿勢」

「冷静になれ」と言われても、実際に家が揺れたり警報音が鳴ったりすると、誰でも動揺してしまうものです。

大切なのは、「冷静でいよう」と意識することではなく、正確な知識と備えを積み重ねておくことなのです。

情報を取捨選択する力、判断を遅らせない行動力、そのすべてが地道な備えと学びの中で育まれます。

今回のような事例は、自然災害の不確実性と向き合う私たちにとって、「学び直しの機会」でもあると捉えることができますね。

結論:煽りではなく、準備と学びで乗り切ろう

群発地震が長期化し、震度も強まる傾向が見られる現在の状況は確かに不安を覚えるものです。

しかし、科学的な観測データと専門家の慎重な分析に基づけば、直ちに大災害につながるとは判断できないというのが冷静な結論です。

だからこそ、「不安に飲まれる」のではなく、「備えと知識で支える」選択を、私たち一人ひとりが持つことが、最善の対策なのです。

参考記事:

- https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250702/k10014599641000.html

- https://www.theguardian.com/world/2025/jul/03/japan-earthquake-tokara-islands-900-earthquakes-two-weeks

- https://ja.wikipedia.org/wiki/トカラ列島群発地震_(2025年)

- https://news.yahoo.co.jp/articles/aa5ec5e2ab2177c0f8dd7a2de67b3b1ef768f80a