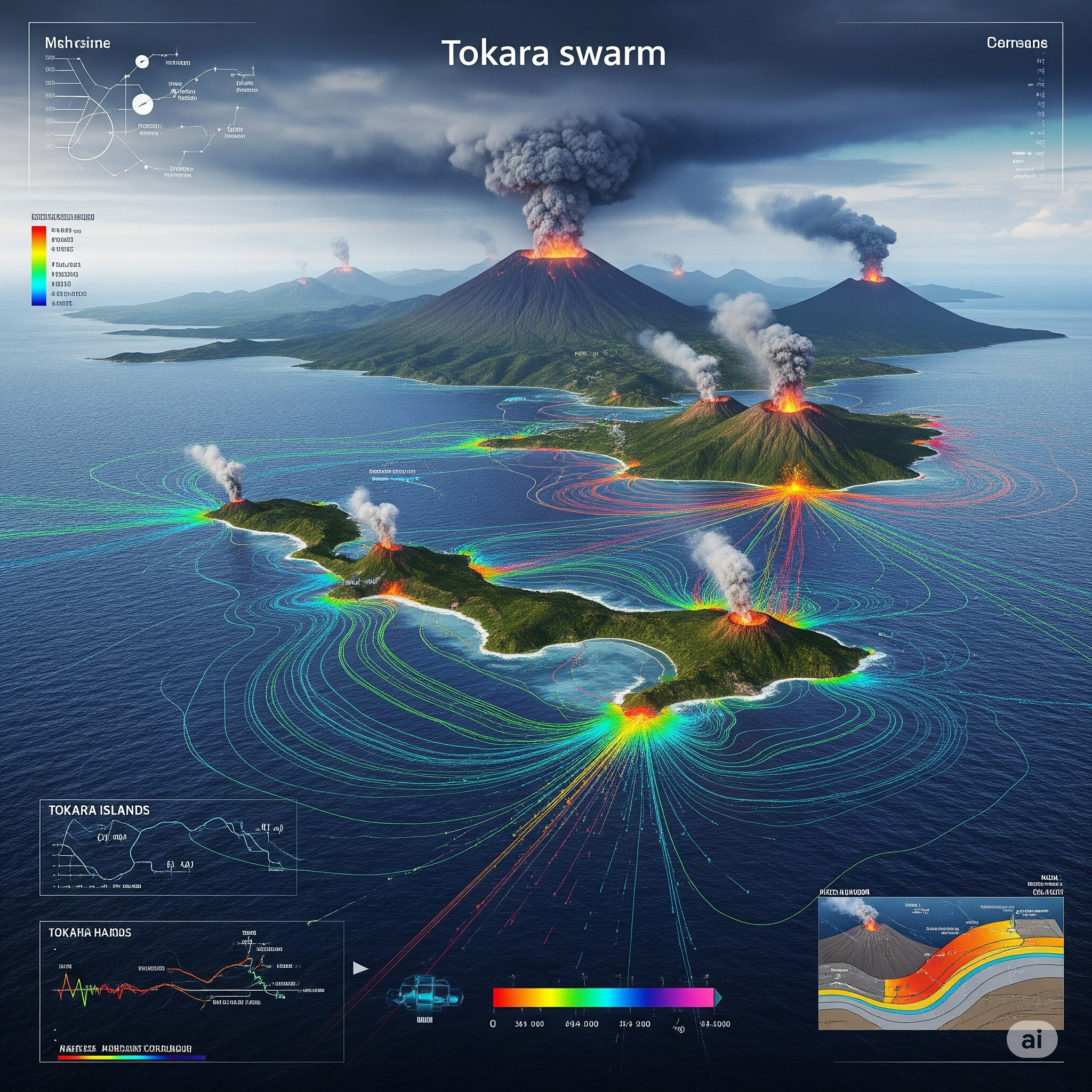

2025年、トカラ列島周辺で観測される群発地震が、再び注目を集めています。

鹿児島県と奄美大島の間に点在するこの島々は、美しい自然と裏腹に、地震や火山活動が非常に活発な地域としても知られています。

この記事では、「なぜトカラ列島で群発地震が頻発するのか?」という疑問に対して、プレートの動きや火山活動、流体の影響といった最新の地質学的知見をもとにわかりやすく解説します。

また、能登半島地震や東日本大震災との違いや、今後の噴火・災害リスクについても触れ、正しく備えるためのヒントをお届けします。

【トカラ列島】悪石島は火山って本当? 万が一噴火したらどうなる?噴火の規模と被害予測も解説!

トカラ列島の位置と地理的特徴

トカラ列島は、鹿児島県に属し、屋久島と奄美大島の間に点在する島々です。

フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界に近い位置にあり、地殻変動が活発な地域として知られています。

この地域は火山活動も活発で、活火山である口永良部島や諏訪之瀬島などが存在します。

1.トカラ列島の群発地震:なぜ頻発するのか?

トカラ列島で群発地震が頻発する最大の理由は、その複雑な地殻構造と、そこに作用する流体の活動にあります。一般的な地震とは異なり、マグニチュードの大きな本震が一度に起こるのではなく、小規模な地震が頻繁に、そして集中して発生するのが特徴です。

1. 地殻深部の流体(水・マグマ)の移動と地震活動

最も有力な説は、地殻深部の流体(水やマグマ)が関与しているというものです。

- 高温高圧の流体の存在: 地下深くには、地球内部の熱によって熱せられた水(熱水)や、部分的に融けた岩石(マグマ)が存在します。これらの流体は、非常に高温・高圧な状態にあります。

- 断層への浸入と圧力上昇: 地殻には、プレート運動や火山活動によって生じた無数の割れ目(断層)があります。これらの流体が、既存の断層や地殻の微細な亀裂へと浸入すると、以下の現象を引き起こします。

- 間隙水圧の増加: 流体が断層の隙間に入り込むことで、断層面にかかる圧力が上昇します。これは、断層が滑るのを抑えている摩擦力(有効垂直応力)を低下させる効果があります。

- 水圧破砕: 流体の圧力が周囲の岩盤の強度を超えると、岩盤を文字通り「水圧で破砕」し、新たな亀裂を生じさせたり、既存の亀裂を広げたりします。

- 群発地震の誘発メカニズム: 流体が地殻内部を移動する過程で、上記の作用によって様々な場所で小規模な断層の滑りや岩石の破壊が連続的に発生します。これが、あたかも水の波紋のように広がり、多数の小規模な地震として観測されるのが群発地震です。流体の供給が続く限り、地震活動も持続する傾向があります。

- 忌憚のない意見: このメカニズムは、あたかも地下に「水路」や「マグマの通り道」ができて、それが通るたびに周囲の岩盤に「きしみ」が生じているようなものです。通常の地震のように一か所のひずみが一気に解放されるのではなく、地下の流体がじんわりと圧力をかけ、小さな断層を次々と滑らせていると考えるのが自然です。

2. プレート境界域における複雑な応力場

トカラ列島は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む、非常に複雑なプレート境界域に位置しています。

- 沈み込みと応力蓄積: フィリピン海プレートが北西方向に年間数センチの速さで沈み込む際、ユーラシアプレートとの間に大きな摩擦が生じ、広範囲にわたる圧縮や引張りの応力(ひずみ)が蓄積されます。

- 多方向からの応力: トカラ列島周辺は、九州から琉球諸島にかけての地帯で、複数の小さなプレートブロックが押し合っているような状況です。このような場所では、一方向からの単純な応力だけでなく、複数の方向から複雑な力が作用し、地殻は常に不安定な状態にあります。

- 群発地震との関連: この複雑な応力場で、地殻深部の流体が「潤滑剤」のような役割を果たすことで、ひずみが一箇所に集中して大規模な地震を起こすのではなく、複数の小さな断層が間欠的かつ連続的に滑りやすくなっている可能性があります。

- 忌憚のない意見: トカラ列島は、地球の大きなパズルにおける「つなぎ目」のような場所です。大きなプレートが動くことによって、その周辺の小さなブロックが複雑に押し合いへし合いしている。その摩擦やねじれが、地下の流体の動きと相まって、小規模な地震が多発する原因になっていると見ています。単なるプレートのひずみだけでは説明しきれない、流体の「アシスト」があって初めて群発地震という形で現れるのでしょう。

3. 火山活動との密接な関係

トカラ列島には、諏訪之瀬島や口永良部島など複数の活火山が存在し、火山活動と群発地震の関連性は非常に高いと考えられます。

- マグマの移動・蓄積: 火山活動に伴うマグマの上昇や、地下でのマグマ溜まりへの供給は、周囲の岩盤に大きな圧力をかけます。この圧力によって、地殻に亀裂が生じたり、既存の断層が活動したりすることで地震が発生します(火山性地震)。

- 火山ガス・熱水の影響: マグマから分離した火山ガスや熱水が地殻の割れ目を上昇することも、地震活動を誘発します。これらの流体は、岩石の性質を変化させたり、断層面の摩擦を減少させたりする効果があります。

- 群発地震の火山性微動への移行: 群発地震の活動が活発化すると、火山性微動(マグマの動きに伴う連続的な微弱な振動)へ移行することもあります。これは、地下の流体の動きがより活発になっているサインであり、噴火に繋がる可能性を示唆します。

- 忌憚のない意見: 火山と地震は、まさに「地下の兄弟」のような関係です。特にトカラ列島のような火山帯では、地震活動を火山活動から切り離して考えることはできません。群発地震の震源が火山体に集中している場合や、地震活動と地殻変動、ガス放出などが連動している場合は、地下のマグマが「動いている」証拠であり、噴火に向けた地下でのダイナミックな変化の過程である可能性が高いと言えます。地震が火山活動の「咳払い」のようなものだと考えれば、なぜ群発的に起きるのかも理解しやすいでしょう。

まとめと今後の見方

トカラ列島の群発地震は、単一の明確な原因で説明できるものではなく、**「プレートの複雑な応力場」「地殻深部の流体移動」「活発な火山活動」**という複数の要因が複合的に絡み合って発生していると考えられます。これらの要因が互いに影響し合うことで、小規模な地震が連続的に発生する群発的な活動が、この地域特有の現象として定着していると言えるでしょう。

忌憚なく言えば、トカラ列島はまさに「地球の息吹」を直接的に感じられる場所であり、地下の活動が常に活発であることの証左です。この群発地震は、大地の脈動であり、この地域の自然なサイクルの一部と捉えるべきです。ただし、その中で火山活動の活発化や、これまでにない地殻変動が観測された場合には、より注意深い監視が必要となります。

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

2.海底火山などの火山活動と関係があるのか?

トカラ列島における群発地震と火山活動の関係について、さらに詳しく掘り下げて忌憚のない意見を述べさせていただきます。結論から申し上げると、トカラ列島の群発地震は、火山活動と非常に密接な関係がある可能性が高く、場合によっては直接的な火山活動の一環として捉えるべきだと考えます。

火山活動との関連が非常に高いと考える根拠

-

トカラ列島の地質学的背景:火山フロントの直上 トカラ列島は、九州から南西に伸びる琉球弧の北東部に位置します。この琉球弧は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込むことで形成された「島弧」であり、その沈み込みに伴ってマグマが発生し、火山が連なります。トカラ列島はその「火山フロント」と呼ばれる火山活動が活発な帯の真上に位置しており、地質学的に見てマグマの活動が非常に活発な場所であることは明らかです。したがって、この地域で発生する地震が火山活動と無関係であると考える方が不自然です。

-

震源の分布と深さ:火山体直下および周辺の浅い地震 トカラ列島で発生する群発地震の震源は、口永良部島、諏訪之瀬島、悪石島、小宝島などの火山島周辺、あるいはその地下の比較的浅い場所に集中する傾向があります。特に、諏訪之瀬島周辺での地震活動は顕著であり、この島は現在も活発に噴火を繰り返している活火山です。 火山活動に伴う地震には、マグマや熱水・火山ガスが地下を移動する際に岩盤を破壊して発生する「火山性地震」や、マグマの圧力によって岩盤に亀裂が生じたり、断層が動いたりすることで発生する地震が含まれます。これらの地震は一般的に震源が浅く、小規模なものが連続して発生するという特徴があり、トカラ列島の群発地震のパターンと非常に良く一致します。

-

地殻変動との連動:マグマの貫入を示唆するデータ 近年の観測技術の進歩により、GPSを用いた地殻変動観測や、SAR(合成開口レーダー)を用いた地盤沈降・隆起の観測が可能になっています。トカラ列島での群発地震活動中には、しばしば周辺地域のわずかな地殻変動が観測されることがあります。これらの地殻変動は、地下でマグマや熱水が移動・蓄積したり、あるいはそれに伴う応力変化が生じたりしていることを示唆するものです。特に、地下のマグマ溜まりへのマグマの貫入(新たにマグマが流れ込むこと)は、周辺の岩盤に圧力をかけ、群発地震を引き起こす主要なメカニズムの一つと考えられています。

-

過去の噴火と群発地震の履歴:繰り返されるパターン トカラ列島では、歴史的にも群発地震と火山噴火が連動して発生した事例が複数あります。例えば、諏訪之瀬島の噴火活動が活発化する前や、口永良部島の大規模噴火の前には、その周辺で群発地震が観測されることがあります。これは、地下のマグマ活動が活発化し、それに伴って地震が発生するという一連のプロセスが繰り返されていることを示しています。この地域での群発地震は、ある意味で「日常的な地殻活動」の一部であり、その多くは火山活動に起因していると考えるのが自然です。

単なる「構造性地震」と片付けるべきではない

一部の解説では、群発地震を単に「地殻内部の断層のずれ」といった「構造性地震」として説明することがありますが、トカラ列島においては、**火山活動の影響を切り離して議論することは適切ではありません。**むしろ、この地域の群発地震の多くは、広義の「火山活動に伴う地震」と考えるべきです。

「火山性地震」という言葉は、一般的にマグマの直接的な移動によって引き起こされる地震を指すことが多いですが、火山活動はマグマの移動だけでなく、熱水循環、火山ガスの放出、それに伴う岩石の破壊や応力変化など、多岐にわたる地下の現象を含みます。トカラ列島の群発地震は、これらの複雑な火山活動のプロセスの中で生じる「地下からのサイン」であると捉えるべきです。

今後の研究・監視への示唆

この視点に立つと、トカラ列島の群発地震を監視する際には、単に地震の回数や規模だけでなく、以下のような点にも注目する必要があります。

- 震源の深さの変化: マグマが浅い位置に上昇してくると、震源も浅くなる傾向があります。

- 震源の移動: マグマの貫入方向や、熱水の拡散方向を示唆する可能性があります。

- 地震波形の特徴: 火山性地震に特有の低周波地震や火山性微動の有無。

- 地殻変動データ: GPS、SARなどを用いた地盤の隆起・沈降、水平移動。

- 火山ガス: 二酸化硫黄(SO2)などの火山ガス放出量の変化。

- 熱異常: 衛星データなどによる地表面の熱分布の変化。

これらのデータを総合的に解析することで、群発地震が単なる断層活動なのか、それとも火山噴火の前兆としてのマグマ活動の活発化を示唆しているのかをより正確に判断することが可能になります。

トカラ列島の群発地震は、その地質学的背景とこれまでの観測実績から、火山活動と非常に密接に関連していると強く主張します。単なる地殻内部のひずみ解放現象として矮小化せず、火山活動全体の一部として包括的に捉え、継続的な多角的観測と研究を進めることが、将来的な噴火活動の予測や防災対策において極めて重要であると考えます。

3.能登地震や東日本大震災の地震とメカニズムは違うのか?

結論から言えば、トカラ列島の群発地震は、能登半島地震や東日本大震災とは根本的にメカニズムが異なります。 この違いを理解することは、それぞれの地震現象が持つ意味合いや、将来の災害リスクを評価する上で非常に重要です。

能登半島地震(2024年1月1日)のメカニズム:断層の「はがれ」と「圧縮」の複雑系

能登半島地震は、単なる「活断層が動いた」というよりも、ユーラシアプレート内部に蓄積された複雑な応力場の中で、既存の断層が”はがれるように”ずれ動いたという見方が強まっています。

- プレート内地震(大陸プレート内地震): 日本列島は複数のプレートの境界に位置しており、特に能登半島は、ユーラシアプレート(またはアムールプレート)という大陸プレートの東縁部に位置します。この大陸プレートの内部には、太平洋プレートやフィリピン海プレートからの押しつけによって、非常に複雑なひずみが蓄積されています。

- 逆断層型地震: 能登半島地震は、主に逆断層型というメカニズムで発生しました。これは、断層面を境に、上盤側が下盤側に対してずれ上がる動きを伴うものです。能登半島では、地下の深い場所で水平方向からの強い圧縮力が加わり、この圧縮に耐えきれなくなった地盤が、既存の割れ目(断層)に沿って隆起するような形で破壊されたと考えられます。

- 「流体」と「群発地震」の先行: 能登半島では、2020年頃から群発地震活動が活発化しており、今回の本震に至るまで小規模な地震が頻発していました。この群発地震活動には、地下深部からの流体(水や熱水など)の供給が関与している可能性が指摘されています。流体が断層の中に入り込むことで、断層面の摩擦が低下し、滑りやすくなる「断層の弱体化」が進んだと考えられます。つまり、能登半島地震は、単一の断層が突発的に破壊されたというよりも、先行する群発地震活動によって断層周辺の応力状態が徐々に変化し、流体の影響で断層の強度が低下した結果、最終的に大規模な破壊に至ったという、より複雑なプロセスを経て発生したと見られています。これは、トカラ列島の群発地震と「流体」という共通項は持ちつつも、その流体が最終的に「巨大なプレート内地震」を引き起こすに至った点が決定的に異なります。

東日本大震災(2011年3月11日)のメカニズム:海溝型巨大地震の典型例

東日本大震災は、プレートテクトニクスの教科書に出てくるような、**プレート境界での巨大な滑り(すべり)**によって発生しました。

- プレート境界型地震(海溝型地震): 太平洋プレートが日本海溝で北米プレート(またはオホーツクプレート)の下に沈み込む、まさにその境界部分で発生しました。この沈み込み帯では、沈み込むプレートが上のプレートを引きずり込み、境界部分が固着(くっついて動かない状態)しています。

- 巨大な蓄積エネルギーの解放: 長年蓄積された巨大なひずみが、限界に達した瞬間に一気に解放され、プレート境界が広範囲にわたって滑り落ちたことで、マグニチュード9.0という史上稀に見る巨大地震となりました。この滑りの規模が、巨大な津波を発生させた主要因です。

- 「単一の破壊」と「広範囲な影響」: 東日本大震災は、トカラ列島の群発地震のように小規模な地震が連鎖するのではなく、たった一度の破壊で莫大なエネルギーが解放され、広範囲に甚大な影響を及ぼしました。その影響は、陸地の広範な沈降や隆起、さらには地球全体の自転軸のずれにまで及ぶほどでした。

トカラ列島の群発地震のメカニズム:火山活動と連動する地殻の「呼吸」

トカラ列島の群発地震は、上記の二つの地震とは全く異なる性質を持ちます。これは、ある意味で地殻が「呼吸」しているような現象と捉えることができます。

- 火山フロント直下の特徴: トカラ列島は、九州から琉球列島へと続く火山フロント(火山帯)の真下に位置します。この地域では、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む際に、地下深部で海水や堆積物が溶け込み、マグマが発生します。このマグマが地殻内を上昇する過程で、周囲の岩盤に影響を与えます。

- 流体移動の主役: トカラ列島の群発地震の主要因は、マグマや熱水といった流体の移動です。これらの流体は、地殻の弱い部分や既存の断層に沿って、非常にゆっくりと、あるいは断続的に移動します。この流体の移動が、周囲の岩盤に圧力を加えたり、断層の摩擦係数を変化させたりすることで、小規模な地震が連続的に発生します。

- 「ゆっくりすべり」との関連性も?: 火山活動が活発な地域では、「ゆっくりすべり(スロースリップ)」と呼ばれる、通常の地震のような破壊を伴わない、非常にゆっくりとした断層の滑りも観測されることがあります。トカラ列島の群発地震の一部は、このようなゆっくりすべりと流体の移動が複合的に作用している可能性も考えられます。つまり、エネルギーが一度に解放されるのではなく、小出しに、あるいは非常にゆっくりと解放されているのです。

- 「定常的な活動」としての側面: トカラ列島では、歴史的に見ても群発地震が繰り返し発生しており、この地域の地殻活動の「定常的な特徴」と見なされています。これは、プレートの沈み込みと火山活動という、この地域固有の地質学的背景に根ざした現象であり、能登や東日本大震災のような「まれに発生する巨大イベント」とは一線を画します。

過剰な不安と過小評価の回避

トカラ列島の群発地震と、能登半島地震や東日本大震災のメカニズムの違いを理解することは、不必要な不安を煽ることを避け、かつ、リスクを過小評価しないために重要です。

- 過剰な不安の回避: トカラ列島で群発地震が発生するたびに、「次は巨大地震か?」と不安に感じる人がいますが、メカニズムが全く異なるため、直接的な比較は誤解を生みます。トカラ列島の群発地震は、この地域の地殻が持つ「体質」のようなものであり、マグマや流体が動いている証拠ではありますが、それが即座に東日本大震災のような規模の地震につながることは、現在の科学的知見からは考えにくいです。

- リスクの過小評価の回避: しかし、だからといってリスクを全く無視して良いわけではありません。

- 局所的な被害: 群発地震自体が非常に強い揺れを伴うことは稀ですが、稀に比較的規模の大きな地震(M5クラス)が発生し、局所的に落石や建物の損壊といった被害をもたらす可能性はあります。特に、古い木造家屋などでは注意が必要です。

- 噴火との関連性: 最も懸念すべきは、火山活動との連動性です。もし群発地震が、地下のマグマの異常な上昇や、火山性ガスの急増、地盤の急激な隆起といった他の火山活動の異常兆候と同時に観測された場合、それは噴火の可能性が高まっているサインと捉えるべきです。トカラ列島には活火山である諏訪之瀬島や口永良部島があり、これらの火山活動は常に監視が必要です。群発地震が噴火に先行するケースは、世界中の火山で確認されています。

- 情報リテラシーの重要性: 私たち一般市民にとって重要なのは、地震や火山の情報を正確に、かつ冷静に判断する情報リテラシーを持つことです。気象庁や大学などの専門機関が発表するデータを注視し、デマや不確かな情報に惑わされないことです。専門家は、地震の発生回数や震源の深さ、地殻変動、火山性ガスの状況など、多角的なデータに基づいて総合的な判断を下しています。

トカラ列島の群発地震は、地球が常に活動していることを示す自然現象の一つであり、そのメカニズムは複雑で興味深いものです。過度に恐れることなく、しかし、科学的な知見に基づいて適切な情報収集と備えを行うことが、災害から身を守るための最善策と言えるでしょう。

4.今後大きな地震や噴火など災害に発展する可能性について(深掘り)

結論から申し上げると、トカラ列島の群発地震が、近いうちにM7クラス以上の大規模地震や大規模噴火に直接発展する可能性は、現時点では「非常に低い」と評価できます。しかし、「ゼロではない」ため、常に冷静な監視と備えが必要です。

大規模地震への発展の可能性(再評価と深掘り)

なぜ「非常に低い」と評価できるのか?

- 過去のデータに基づく統計的考察: トカラ列島では、古くから群発地震が頻繁に発生しています。しかし、その活動の多くは数週間から数ヶ月で収束し、M7クラス以上の地震に直結したケースは極めて稀です。これは、この地域で蓄積されるひずみが、群発地震という形で小出しに解放されることで、大規模な地震を引き起こすほどのエネルギーが一度に蓄積されにくい特性があることを示唆しています。

- 震源の深さの傾向: トカラ列島の群発地震の震源は比較的浅い場所から深い場所まで分布しますが、一般的なプレート境界型地震(東日本大震災)や活断層による直下型地震(能登半島地震)と比較すると、特定の深さに集中して大規模な破壊が起こるような傾向は見られません。流体の移動が主因である場合、岩盤全体が破壊されるような大規模な応力集中は起こりにくいと考えられます。

- 地震活動のタイプ: トカラ列島の群発地震は、単一の大きな断層が活動するのではなく、多数の小さな断層や亀裂が活動したり、流体の移動に伴う微細な破壊が連鎖的に発生したりするタイプが多いとされています。これは、エネルギーが広い範囲に分散して解放されるため、一点に集中して大規模な破壊に至る可能性が低いことを意味します。

しかし、なぜ「ゼロではない」のか?

- 未知の断層の存在と相互作用: 地下には、まだ発見されていない断層が多数存在します。群発地震活動が、これらの未知の断層を刺激し、これまで想定されていなかった大規模な滑りを誘発する可能性は理論上否定できません。特に、複数の断層システムが複雑に交錯する地域では、一見小規模な地震活動が、より大きな断層の活動をトリガーする「カスケード効果」を引き起こす可能性も考えられます。

- ゆっくりすべりの影響: 最近の研究では、「ゆっくりすべり」と呼ばれる、通常の地震のような高速な滑りではなく、数日~数年かけてゆっくりと滑る現象が、大規模地震の発生に影響を与える可能性が指摘されています。トカラ列島のような複雑なプレート境界では、このような現象が群発地震活動と連動し、やがて大きな地震につながる可能性も、極めて低いながら考慮する必要があります。

- 応力集中と応力伝播: 群発地震が続くことで、周辺の地殻に応力が再配分され、これまで応力が低かった場所に集中する可能性があります。この応力集中が、既存の活断層や将来的に活動する可能性のある断層を限界点まで押し上げ、結果として大規模な地震を引き起こすシナリオも、無視できるものではありません。

噴火への発展の可能性(再評価と深掘り)

火山活動と群発地震の密接な関係:

トカラ列島の群発地震と火山活動は、切っても切れない関係にあります。特に、諏訪之瀬島や口永良部島など、この地域には非常に活発な火山が存在します。

- マグマの活動の指標: 地震は、地下のマグマの動きを捉える最も重要な手がかりの一つです。マグマが上昇したり、マグマ溜まりの中で移動したりする際には、周囲の岩盤に圧力をかけ、地震を発生させます(火山性地震)。群発地震の震源が火山の直下や周辺に集中し、震源の深さが浅くなる傾向が見られた場合、それはマグマが地表に近づいているサインである可能性があります。

- 火山ガスや地殻変動との複合的な判断: 地震活動だけでなく、火山ガス(二酸化硫黄など)の放出量の増加、火山の膨張・収縮を示す地殻変動(GPS観測や傾斜計など)、火山性微動(マグマや熱水が移動する際に発生する連続的な微弱な振動)など、複数の観測データと合わせて総合的に判断されます。これらのデータが同時に異常値を示した場合、噴火の可能性は飛躍的に高まります。

- 噴火に至るプロセス: 一般的に、火山噴火の直前には、様々な火山活動の兆候が見られます。例えば、地震活動の急激な増加、特に火山性微動の出現、地殻の急激な隆起、特定の種類の地震(低周波地震など)の多発などが挙げられます。トカラ列島の群発地震が、これらの明確な噴火の前兆を伴わない限り、直接的な大規模噴火に繋がる可能性は低いと言えます。

まとめ

現時点での科学的知見に基づけば、トカラ列島における群発地震は、この地域の地殻深部の流体活動と火山活動、そして複雑なプレート応力場が複合的に作用した結果であり、**「その地域ではしばしば起こりうる現象」**と捉えるのが妥当です。

しかし、私たちは**「想定外」の事態に備える**必要があります。過去の経験(例:東日本大震災の想定外の規模、能登半島地震の長期にわたる群発地震活動の後の本震)は、自然現象の予測の難しさを示しています。

重要なのは、科学的な観測体制の継続と強化です。気象庁や大学などの研究機関は、地震計、GPS、傾斜計、火山ガス観測装置など、多岐にわたる観測機器を設置し、24時間体制でデータ収集と解析を行っています。これらのデータに異常が見られた場合、迅速に情報が発信され、警戒レベルが引き上げられます。

私たち一般市民にできることは、過度に不安になるのではなく、以下の点に留意することです。

- 冷静な情報収集: 気象庁の発表など、信頼できる情報源からの最新情報を常に確認する習慣をつけましょう。SNSなどでの不確実な情報に惑わされないことが重要です。

- 防災意識の維持: 災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅の防災対策(家具の固定、非常持ち出し袋の準備など)や、避難経路の確認を怠らないことが何よりも重要です。

- 科学への理解と協力: 群発地震のメカニズム解明には、長期的なデータ蓄積と研究が不可欠です。私たちは、科学的な知見を理解し、研究活動を支持することが、より精度の高い予測や早期警報システムに繋がることを認識すべきです。

トカラ列島の群発地震は、地球が常に活動している証であり、日本の置かれた地学的状況を改めて認識する機会でもあります。過度な心配は不要ですが、万が一に備える「備えあれば憂いなし」の精神で、冷静に対応していくことが求められます。

結論として、トカラ列島での群発地震は、この地域の特異な地質構造と地殻活動の現れであり、現時点では直ちに大規模な災害に繋がる可能性が高いとは言えません。しかし、火山活動との関連性も指摘されているため、今後の地震活動や火山活動の推移については、気象庁などの発表に注意し、最新の情報を確認することが重要です。

「私たちができること」:群発地震とどう向き合うか

トカラ列島の群発地震やその他の自然災害に対し、「私たちができること」は単なる防災グッズの準備に留まりません。情報との向き合い方、地域社会での関わり方、そして科学への理解と支援まで、多角的な視点から深掘りし、忌憚のない意見を述べさせていただきます。

1. 「正しい情報」にアクセスし、冷静に判断する力を養う

災害時、最も重要なのは情報の正確性と迅速性です。

- 信頼できる情報源の確保: 気象庁、地方自治体、NHKなどの公的機関や信頼性の高い報道機関の情報を最優先にすべきです。SNSは情報の拡散が速い反面、デマや不確実な情報も氾濫します。常に情報の発信源を確認し、複数の情報源と照らし合わせる習慣をつけましょう。

- 情報の選別と解釈の訓練: 現代社会は情報過多です。私たちは、大量の情報の中から「自分にとって必要な情報」を選び出し、「その情報が何を意味するのか」を冷静に解釈する力を養う必要があります。例えば、「群発地震が起きている」という情報に対し、過度に不安になるのではなく、「現在の警戒レベルはどうか」「避難の必要性はあるか」といった具体的な行動に結びつく情報を探しに行く、といった姿勢が重要です。

- 子どもの教育: 家庭や学校で、子どもたちに「デマとは何か」「なぜ公的機関の情報が大切なのか」を教える機会を設けるべきです。情報リテラシーの教育は、将来の災害時に彼ら自身を守る力になります。

2. 地域社会とのつながりを強化し、共助の精神を育む

災害時には、行政による「公助」だけでは限界があります。近隣住民との「共助」が命を救う鍵となります。

- 地域コミュニティへの参加: 自治会や自主防災組織の活動に積極的に参加しましょう。地域のハザードマップの確認、避難訓練への参加は、いざという時の具体的な行動計画に役立ちます。顔の見える関係性を築くことで、災害時に互いに助け合える基盤ができます。

- 高齢者・要配慮者への配慮: 地域には、高齢者や障がいを持つ方、小さなお子さんがいる家庭など、災害時に特別な支援が必要な方々がいます。日頃から声をかけ、安否確認の方法や避難時の手助けについて話し合っておくことが重要です。地域全体で「誰一人取り残さない」という意識を持つべきです。

- 防災訓練の質向上: 形骸化した訓練ではなく、より実践的な訓練が必要です。例えば、夜間や悪天候時を想定した訓練、特定の状況下での避難経路の確認など、多様なシナリオを想定することで、実際の災害時に冷静に行動できる力が養われます。

3. 科学的知見を理解し、研究活動を支援する意識を持つ

自然現象の予測には、長期的な観測データと最先端の研究が不可欠です。

- 科学リテラシーの向上: 地震や火山活動のメカニズムは複雑ですが、基本的な知識を学ぶことで、公的機関が発表する情報の意味をより深く理解できます。専門家の解説イベントに参加したり、信頼できる科学系の書籍やウェブサイトで学ぶ姿勢が大切です。

- 観測・研究活動への理解と支援: 地震計やGPS観測網、火山ガス観測装置などの設置には、地域住民の理解と協力が不可欠です。これらの観測機器が私たちの安全を守るためにどれほど重要かを認識し、研究活動を支持する意識を持つべきです。予算や人員が限られている中で、研究者たちが懸命に努力していることを知ることも重要です。

- 「完全な予測は不可能」という現実の受容: 現代科学をもってしても、地震や噴火の「いつ、どこで、どれくらいの規模で」という正確な予測は困難です。この現実を受け入れることで、過度な期待や落胆を避け、予測不可能な自然現象と共存するための心構えを養うことができます。予測が不可能だからこそ、日頃の備えがより重要になるのです。

4. 個人の備えを万全にし、家族との連携を密にする

最終的には、個人の自助努力が重要になります。

- 防災グッズの準備と定期的な見直し: 非常食、飲料水、懐中電灯、携帯ラジオ、常備薬、現金など、最低3日分の備蓄を準備し、定期的に消費期限などを確認しましょう。特に、持病のある方や乳幼児がいる家庭は、特別な配慮が必要です。

- 避難経路の確認と家族会議: 自宅から避難所までの経路を実際に歩いて確認し、危険箇所を把握しましょう。家族で、災害時の連絡方法、集合場所、安否確認の方法などを事前に話し合っておくことが極めて重要です。災害発生時に家族がバラバラになることを想定し、具体的なルールを決めておきましょう。

- 家具の固定と危険物の整理: 地震による家具の転倒は、死傷事故の大きな原因となります。L字金具などで家具を固定し、窓ガラスには飛散防止フィルムを貼るなどの対策を行いましょう。高い場所に重いものを置かない、割れやすいものを整理するなど、日頃からの工夫も大切です。

リスクとの向き合い方

日本に住む私たちは、地震や火山活動、台風など、多様な自然災害と共存せざるを得ません。「災害はいつか必ず起こる」という前提に立ち、**「最悪の事態を想定し、最善の準備をする」**という意識を持つことが、何よりも重要です。

群発地震がすぐに大災害に繋がるとは限りませんが、それは「訓練」の機会と捉えることができます。もし、大きな被害が出なかったとしても、それは日頃の備えや早期の情報発信が功を奏した結果かもしれません。

私たちは、自然の力に対する謙虚さと、それに対抗するための知恵と努力を惜しまない姿勢を持ち続けるべきです。そして、災害を乗り越える力は、個人の備えだけでなく、地域社会全体の連携と、科学への理解に支えられていることを忘れてはなりません。