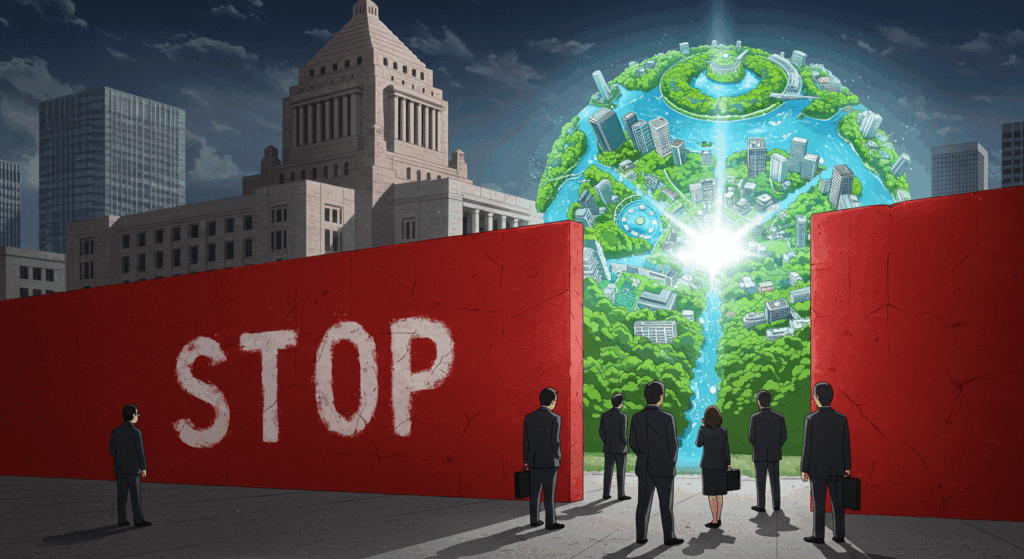

首都機能移転は、何度も議論されながら、実現には一度も至っていません。

「コストがかかるから?」「場所が決まらないから?」――それは表向きの理由に過ぎません。

本当の理由は、政治家も官僚もメディアも触れたがらない“聖域”にあります。

この記事では、過去の議論の失敗を分析しながら、なぜ首都機能移転は常に潰されるのか、その構造的な正体に迫ります。

なぜ首都機能移転は“幻”に終わるのか?歴史が語る政治の沈黙

首都機能移転は、日本の政治史において繰り返し議題に上がりながら、結局は「幻」に終わってきました。

議論は盛り上がるものの、最終的に法案化や実行に至らない──この不思議な現象には必ず理由があります。

単に「費用がかかる」や「場所が決まらない」といった表面的な問題ではなく、日本の政治構造そのものに根ざした“見えない抑圧”が作用しているのです。

ここでは、なぜ首都移転が実現せず、常に幻に終わるのか、その背景を掘り下げていきます。

議論が盛り上がっても実現しない“不思議な法則”

過去を振り返ると、1980年代後半から1990年代にかけて、首都移転は真剣に検討されました。

「国会等の移転に関する決議」が成立し、候補地調査まで行われたにもかかわらず、結果として具体化はしませんでした。

つまり制度の枠組みは整えられていたのに、政治判断が下されなかったのです。

これは、他の政策とは異なり「移転すること」自体が多くの利害を直撃するため、最後の一歩が踏み出せなかったと言えます。

合理性があっても封じ込められる現実

地震リスクの分散、東京一極集中の是正、地方活性化など、首都移転には数多くの合理的な理由があります。

それでも動かないのは、合理性ではなく、既存の権力構造を揺るがす恐れがあるからです。

国会・官庁・経済中枢が一体となって動いてきた東京の仕組みは、日本社会に深く根を下ろしています。

これを崩すことは、単に建物を動かすことではなく、既得権の解体を意味するため、表立って推進できないのです。

「触れてはいけないテーマ」として処理される仕組み

政治においては「票にならないテーマ」は後回しにされがちです。

首都移転は典型例で、国民的な合意形成が難しく、議員にとってはリスクしかないテーマでした。

そのため、歴代政権は移転を口にしても、最終的には“棚上げ”という形で処理してきたのです。

これが繰り返されるうちに、首都移転は「やるやる詐欺の象徴」として国民の記憶に残ることになりました。

日本の政治文化が生む“構造的な抑圧”

首都移転の実現が難しいのは、日本の政治文化が「現状維持」を強く優先するからです。

リスクを取って新しい枠組みを作るよりも、既存のシステムにしがみついた方が政治家や官僚にとっては安全です。

その結果、合理的な改革ほど実現しにくくなるという逆説的な現象が起きます。

首都移転は、この政治文化の典型的な犠牲者と言えるでしょう。

読者への問いかけ:次も“幻”で終わらせるのか?

ここまで見てきたように、首都機能移転が幻に終わるのは偶然ではなく、構造的な必然でした。

しかし、その必然を打破しない限り、日本はいつまでも「東京一極集中の国」に留まります。

次の移転議論が出てきたとき、私たち国民が「また幻だろう」と見過ごすのか、それとも真剣に議論するのか。

未来を幻にしないための意識改革が、今まさに問われているのです。

歴代政権の首都機能移転議論はなぜ潰れたのか?繰り返された“先送り”の実態

日本では1970年代以降、幾度となく首都機能移転が議論されました。

しかし結論はいつも同じで、実行には至らず立ち消えになってきました。

ここでは、歴代政権での議論の流れを時系列で振り返りながら、なぜすべてが潰されてしまったのかを具体的に見ていきます。

首都機能移転が“幻”に終わり続けた理由は、単なる準備不足ではなく政治構造そのものにあったのです。

1970年代〜1980年代:国土開発計画の中で浮上した首都移転

首都機能移転が初めて国の政策として言及されたのは、1977年の「第三次全国総合開発計画」でした。

その後、1987年の「第四次全国総合開発計画」でも、東京一極集中是正策として首都移転が明記されました。

この段階では、まだ「国民的議論が必要」という留保つきであり、具体的な計画には至っていませんでした。

つまり、政策の土台は整ったが、実行への政治的意志は欠けていたというのが実態です。

1990年代:法制化と調査会設置、しかし決定は先送り

1990年、衆参両院で「国会等の移転に関する決議」が採択され、議論は一気に加速しました。

1992年には「国会等の移転に関する法律」が成立し、国会直属の調査会も発足しました。

この調査会は候補地選定や立地基準の検討まで行い、岐阜・栃木・福島など具体的な候補地も浮上しました。

しかし、1995年の最終報告を経ても、実際の移転決定は行われませんでした。

「調査までは進むが、最終決断は常に回避される」というパターンが、この時点で定着してしまったのです。

2000年代:小泉政権以降、議論の完全消滅

2000年代に入ると、政治の焦点は金融再生や構造改革に移り、首都移転は優先順位を大きく落としました。

小泉純一郎政権は大胆な改革を掲げましたが、首都機能移転については一切触れませんでした。

以後、民主党政権、自民党再政権下でも、議論の俎上に上ることはほとんどなくなりました。

「存在しない政策」として葬り去られたのがこの時期の特徴です。

首都機能移転が潰された要因を整理

ここで、なぜすべての政権が移転を実現できなかったのかを整理してみましょう。

| 時期 | 動き | 潰れた要因 |

|---|---|---|

| 1970年代〜80年代 | 国土計画で言及 | 政治的意志不足、抽象的議論で終わる |

| 1990年代 | 国会決議・法制化・調査会 | 候補地選定まで進むも、決断を先送り |

| 2000年代以降 | 政策課題から消滅 | 経済再建・財政再生が優先され議論が凍結 |

このように、どの時代も「議論は進むが決断はされない」という構図が繰り返されてきました。

そして、その背景には常に政官財の既得権益構造が存在していたことを見逃してはいけませんね。

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

政治家が首都機能移転に本気になれない合理的な理由とは?

首都機能移転は、日本全体の未来を左右する大きなテーマです。

しかし、現実には多くの政治家が積極的に取り組もうとしません。

その理由は単なる怠慢ではなく、選挙制度や政治活動の構造に深く根ざしています。

ここでは、政治家が首都移転に消極的にならざるを得ない合理的な理由を整理していきますね。

有権者からの支持を得にくいテーマである

政治家にとって最も重要なのは、選挙で勝つことです。

しかし首都機能移転は、国民生活に直結するテーマとしては分かりにくく、有権者の関心を集めにくいのが現実です。

例えば「医療」「年金」「物価対策」と比べれば、首都移転は生活実感に乏しく、票につながりにくいのです。

票にならない政策に本気を出す政治家は少ない──これが冷徹な政治の論理ですよ。

東京圏選出の議員にとっては票を減らすリスクがある

首都機能が移転すれば、東京圏の経済規模や雇用に影響が出る可能性があります。

東京やその周辺を地盤とする議員にとって、これは有権者の利益を損なう政策と受け取られかねません。

つまり、支持基盤を守るために反対せざるを得ない立場になるのです。

この構図が、東京圏の議員たちの強い抵抗につながっていますね。

政治活動の利便性が失われる

政治家の仕事の多くは、霞が関の官僚や各種団体との日常的な接触に依存しています。

首都機能が地方に移れば、議員は移動の負担が増し、活動効率が落ちます。

陳情や会議、政策調整が遅れれば、有権者へのサービスにも影響が出るかもしれません。

つまり、議員にとって「便利な東京」を失うことは、政治力そのものの低下を意味するのです。

政策実現のコストとリスクが大きすぎる

首都移転には莫大な費用が必要です。

1990年代の試算では14兆円規模とされましたが、インフラ整備を含めればさらに膨らむ可能性があります。

政治家にとって、この規模の公共事業を主導することは「増税」「財政負担」という批判に直結します。

さらに、結果が出るまでに数十年かかるため、自分の任期中に成果を示すのは不可能です。

だからこそ、多くの政治家は「触れないほうが得」と考えてしまうのです。

まとめ:合理的に考えれば「やらないほうが得」

首都機能移転は、国家的には必要性が高い政策です。

しかし、政治家個人にとっては票にもならず、支持基盤を揺るがし、活動効率も悪化し、成果は見えにくい。

合理的に考えれば「やらないほうが得」という結論に至るのは自然な流れです。

この政治的ジレンマが、首都移転が常に潰されてきた理由の一つなんですよ。

| 政治家にとっての課題 | 首都移転がもたらす影響 |

|---|---|

| 選挙での得票 | 有権者の関心が低く、票につながらない |

| 地元への影響 | 東京圏議員は経済縮小を恐れて反対 |

| 政治活動の利便性 | 官庁や団体との距離が増え、効率低下 |

| 政策リスク | 莫大なコストと批判リスクを抱える |

| 成果の見えやすさ | 数十年スパンで、任期中に成果を示せない |

行政の論理:官僚が首都機能移転を「百害あって一利なし」と考える理由

首都機能移転の議論が盛り上がるたびに、必ず強く抵抗してきたのが中央官庁の官僚たちです。

なぜなら移転は、単にオフィスを地方へ移すことではなく、彼らにとって組織の解体や権限縮小に直結するリスクを意味するからです。

ここでは、官僚にとって首都機能移転がなぜ「百害あって一利なし」と映るのか、その構造を解き明かしていきます。

組織と人事の崩壊リスク

官僚組織は、霞が関という地理的近接性を前提に効率化されています。

国会、官邸、各省庁が歩いて行ける範囲にまとまることで、情報共有や調整がスピーディーに行われてきました。

しかし移転が実現すれば、物理的な距離が生まれ、各省庁間の連絡はオンライン化や分散化を余儀なくされます。

これは人事評価や組織の序列に大きな影響を与えるため、官僚にとっては深刻な不安要素になるんです。

権限と裁量の縮小

首都移転は「地方分権」とセットで語られることが多いテーマです。

つまり、霞が関の省庁が握ってきた許認可や規制の裁量を地方に移す可能性が高まります。

そうなれば、官僚が握る“決定権”や“情報独占”という既得権益は確実に減少します。

官僚にとっては、自らの存在意義が揺らぐことにつながるため、強硬に反対するのは当然ともいえますね。

業務の非効率化と責任増大

表向き官僚は「移転は業務の効率を落とす」と主張してきました。

確かに、国会答弁の準備や閣僚との調整を遠隔で行うとなれば、タイムラグや意思疎通の齟齬は避けられません。

さらに、移転後も東京で残る経済機能との調整を並行して行う必要があるため、業務負担が倍増する懸念もあります。

このように、官僚の立場から見れば「移転はリスク増大」でしかないんです。

天下りと利権ネットワークの崩壊

霞が関に集まることで築かれてきたのが、官僚OBの天下りや企業との太いパイプです。

東京に大手企業の本社や業界団体が集中していることが、このネットワークを強固にしました。

首都機能が移転すれば、このネットワークは物理的に寸断され、OBの天下りポストや利権ルートに影響が出る可能性があります。

官僚にとっては組織存続だけでなく、将来のキャリアまで揺らぐ問題なんですね。

まとめ:なぜ官僚にとって“移転は不可能”なのか

以上の理由から、官僚にとって首都機能移転はメリットよりもデメリットが圧倒的に多いといえます。

それは単なる移動の問題ではなく、組織の解体、権限の縮小、利権の喪失を意味するからです。

だからこそ、彼らは一貫して「百害あって一利なし」と主張し、議論が進むたびに水面下で抵抗を重ねてきたのです。

首都移転が潰され続ける背景には、こうした行政内部の強烈な自衛本能があることを理解しておく必要がありますよ。

「国土」「地方」「防災」ですら無視された首都機能移転の現実

首都機能移転の議論は、経済や政治の利害ばかりが前面に出てきました。

しかし本来であれば、国土の均衡ある発展、地方の活性化、そして大災害に備える防災の観点が中心に据えられるべきでした。

ところが現実には、これらの視点はほとんど考慮されず、国民に共有されることもありませんでした。

なぜ合理的で国民の命を守る論点でさえ、政治の世界では黙殺され続けてきたのでしょうか。

国土政策としての合理性が封じ込められた理由

日本の国土は、東京圏に過度に依存してきました。

人口、経済、情報、そして政治の機能が集中することで、東京が「日本のすべて」となったのです。

しかし、首都機能移転によって地方へ役割を分散すれば、災害時のリスク分散や国土の均衡発展につながるのは明らかですよね。

それにもかかわらず、国会や政権はこの論点を本格的に政策へ落とし込むことを避けてきました。

国土全体を俯瞰する国家戦略より、東京圏の維持を優先してきたことが背景にあります。

地方分散がもたらすチャンスを正面から語らなかった政治

地方へ首都機能を移せば、雇用や人口の流れが変わり、地域経済に新たな成長のきっかけをもたらせます。

しかし、多くの政治家にとって「地方の活性化」は選挙区以外では利益にならず、全国的に推進するインセンティブが弱いものでした。

特に東京圏選出の議員にとっては、地方分散は自分たちの基盤を削ぐ行為です。

結果として、地方を強くするはずの政策が、逆に「触れてはいけない禁句」になってしまったんです。

防災という最重要テーマすら無視された不思議

阪神淡路大震災や東日本大震災を経て、日本が直面しているのは「首都直下地震」「南海トラフ巨大地震」といった未曾有のリスクです。

首都に政治・行政・経済すべてを集中させておくことは、危機管理上きわめて脆弱です。

それにもかかわらず、首都機能移転を「防災のために進めるべきだ」と真剣に訴える声は政治の場でごくわずかでした。

ここには、短期的な利害を優先して国民の命を守るという最重要課題を軽視する政治文化が見えてきます。

無視されてきた論点を整理する

首都移転の議論で置き去りにされてきた「国土・地方・防災」の視点を整理すると次のようになります。

| 論点 | 移転がもたらす効果 | 政治で無視された理由 |

|---|---|---|

| 国土 | 均衡ある発展、災害リスクの分散 | 東京依存の利害構造を崩すため抵抗が強い |

| 地方 | 人口移動と雇用創出、地域経済の底上げ | 東京圏議員・団体が損をするため後押しが弱い |

| 防災 | 首都直下型地震リスクの回避、国家機能の安全確保 | 短期的な票や利益につながらず優先順位が低い |

結論:合理性よりも利害が優先された

首都機能移転がもたらす効果は、国土政策、地方経済、防災のいずれにおいても明らかにプラスでした。

それでも前に進まなかったのは、合理性よりも利害が優先される政治構造が根本にあるからです。

「国民の命を守る合理的な政策」すら実現できない──この現実こそが、日本政治の最大の病理ではないでしょうか。

リモートワーク普及時代に首都機能移転が進まない理由とは?

新型コロナウイルスの流行以降、日本でもリモートワークが一気に現実味を帯びました。

民間企業の多くはオンライン会議やクラウドの導入で柔軟な働き方を実現しています。

それにもかかわらず、国の中枢である首都機能の移転はほとんど進んでいません。

合理的に考えれば、物理的に一極集中する必要が薄れたはずなのに、なぜ改革が止まったままなのでしょうか。

行政のデジタル化が遅れている現実

企業のリモートワークが進んだ一方で、行政機関のデジタル化は大幅に遅れています。

2021年にデジタル庁が発足しましたが、庁内システムの統合や紙文化からの脱却は依然として途上段階です。

リモート対応が進んでいないため、省庁間の調整や国会答弁資料の作成には「対面」と「紙」が欠かせないのが実情です。

そのため、物理的に東京に集まる必要が依然として残ってしまっています。

政治家にとっての“東京依存”が根強い

議員にとっても東京は「政治活動の舞台装置」です。

永田町での国会運営や霞が関官僚との面談、さらにはメディア対応まで、すべてが東京に集中しています。

リモート会議で代替できる部分は多いものの、政治家自身が東京を離れることに心理的抵抗感を持っているのが現実です。

首都機能移転は合理的だが、政治家にとって「居心地の良い東京」を手放す動機が存在しないという点が大きな障害になっています。

リモート対応では解決できない“権力構造”

首都機能移転が進まない理由のひとつは、リモート技術で代替できない「権力構造」の問題です。

政治家と官僚、さらには業界団体やロビー活動の多くは、非公式の場での対面によって成り立っています。

これはリモート会議では代替が難しく、むしろ「東京に集まること」そのものが利権維持の仕組みになっているといえます。

つまり、移転が進まないのは技術の問題ではなく、権力構造そのものが“東京集中”に依存しているためなのです。

海外との比較:なぜ日本だけが遅れているのか

海外では行政デジタル化を背景に、一部の国で政府機能の分散が進んでいます。

たとえばエストニアでは、行政手続きのほとんどがオンライン化され、首都以外に住んでいても国民が平等に行政サービスを受けられる仕組みが整っています。

一方で日本は、システムの統一や電子署名の普及が不十分で、地方から首都と同等のサービスを受けられない状態が続いています。

この遅れこそが「移転ができない理由」と「地方が不便なまま」という悪循環を生んでいるのです。

まとめ:リモートが可能でも改革が進まないのは“意思”の問題

リモートワークの普及によって、首都機能移転の物理的ハードルは大幅に下がったはずです。

しかし、政治家や官僚にとって東京は利便性と利権の象徴であり、手放したくない「特権空間」です。

つまり、移転が進まないのは技術的制約ではなく政治的意思の欠如と構造的利害の防衛にあります。

本来ならばリモート時代は移転の追い風になるはずでしたが、日本では逆に「移転不要論」を強める言い訳として使われているのが現実ですよ。

首都機能移転を阻んだのは“合理性の欠如”ではなく“構造的な壁”だった

首都機能移転が繰り返し議論されながら、最終的に実現しなかったのは「技術的に難しかったから」や「経済的に不可能だったから」ではありません。

むしろ合理性や必要性は十分に認められていたにもかかわらず、政治や行政の構造が意図的に封じ込めてきたことが最大の理由なんです。

ここでは、その“構造的な壁”を多角的に解き明かしていきます。

政治の論理:合理性よりも利害が優先される

国会や政府の議論では、首都機能移転は「東京一極集中の是正」や「防災上のリスク分散」として合理的に説明されてきました。

しかし、政治の世界では合理性だけでは動きません。

多くの政治家にとって重要なのは「票」と「地元経済」なんです。

東京圏の議員にとって、霞が関や永田町があることは地元の利権や産業にも直結しており、これを手放す動機はありません。

結果として、合理性よりも既得権益の維持が優先される構造が続いてきました。

行政の論理:自己保存本能が働いた

中央官庁にとって、首都機能移転は単なる引っ越しではなく、組織の役割や権限を根本から見直す契機になります。

例えば、省庁再編や人員配置の変更が避けられず、官僚機構にとっては「自分たちの権限を削ぐ可能性」が常に付きまといました。

そのため、官僚は水面下で強く抵抗し、政治的にも「慎重論」を広めてきたとされます。

これは推測を含みますが、自己保存本能が霞が関全体に働いた結果、移転の議論は骨抜きにされやすかったと考えられますね。

経済界と東京の地理的利害

経済界にとっても、首都機能移転は歓迎できるものではありませんでした。

霞が関や永田町との近接性は、企業ロビー活動や情報収集に大きな利点を与えてきました。

また、東京のオフィス需要や地価を支えてきた要因の一つが「首都機能の集中」です。

もし移転が実行されれば、企業の投資判断や不動産市場に不確定要素が生まれ、既存の利権を大きく揺るがすことになります。

つまり経済界も政治家と同じく、東京集中を維持する方向で動いていたのです。

国民に届かなかった“正論”

東京一極集中のリスクや、防災面での首都機能移転の必要性は、学者や有識者の間では繰り返し指摘されてきました。

しかし、政治・行政・経済界の利害が一致して移転を遠ざけてきたため、国民に届く段階で議論がかき消されました。

報道でも大きく扱われることは少なく、結果として「国民的議題」に育たなかったんです。

正論が存在していたにもかかわらず、それを社会全体で議論する機会すら封じられたと言えるでしょう。

まとめ:首都移転を潰したのは“構造そのもの”

ここまで見てきたように、首都機能移転が進まなかったのは技術や予算の問題ではありません。

政治家は票を失うリスクを恐れ、官僚は権限を削がれることを拒み、経済界は東京依存のビジネスモデルを手放せなかった。

この三者の利害が絡み合い、結果として「構造的に潰される」形が繰り返されたんです。

つまり首都移転の失敗は偶然ではなく、意図せずとも構造的にそうなる仕組みが日本社会に組み込まれているというのが実態なんですよ。