2025年7月30日、カムチャッカ半島沖で発生したマグニチュード8.8の巨大地震により、太平洋全域に津波警報が発令されました。

日本各地にも津波が到達しつつあり、今後さらに波が高くなる可能性が指摘されています。

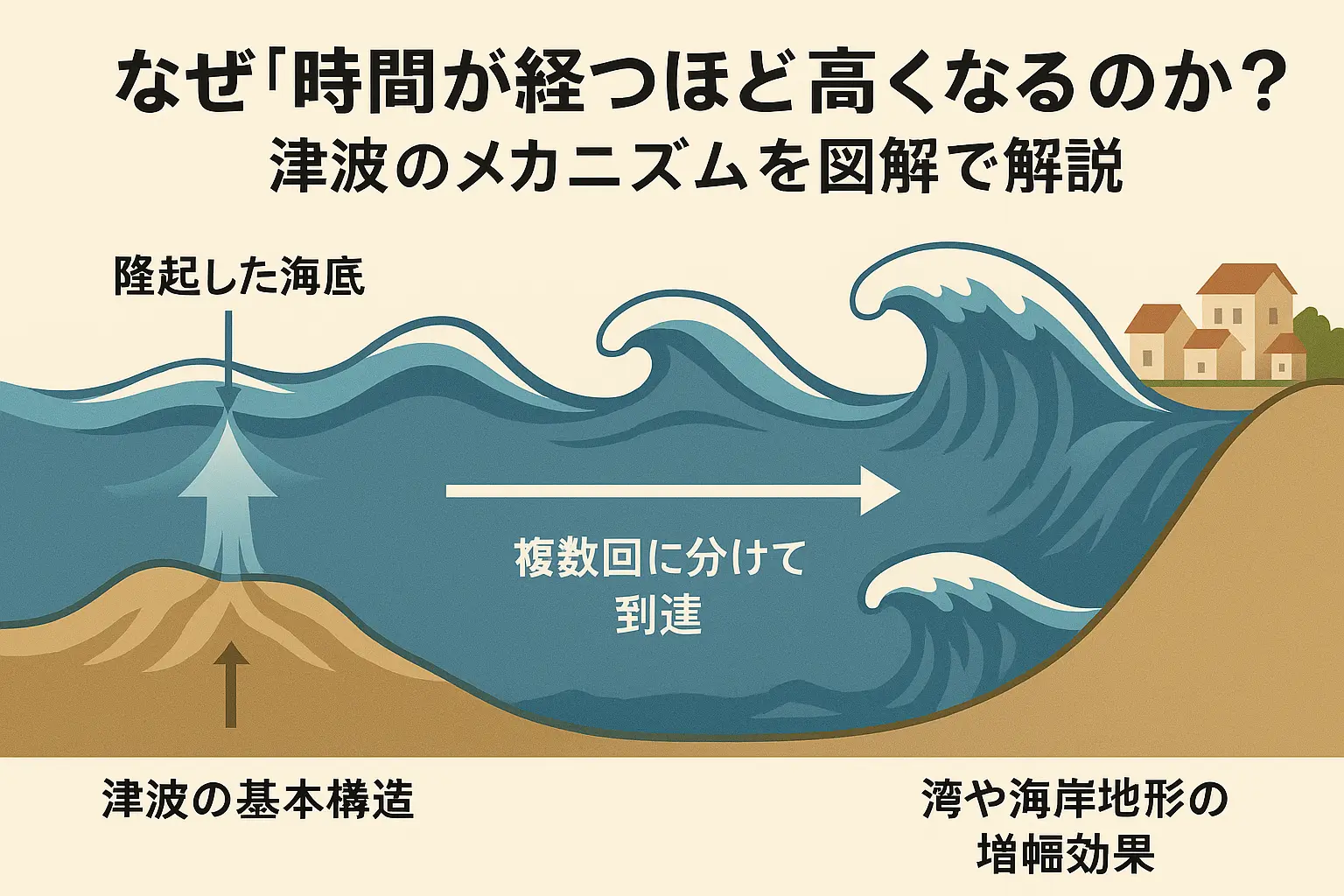

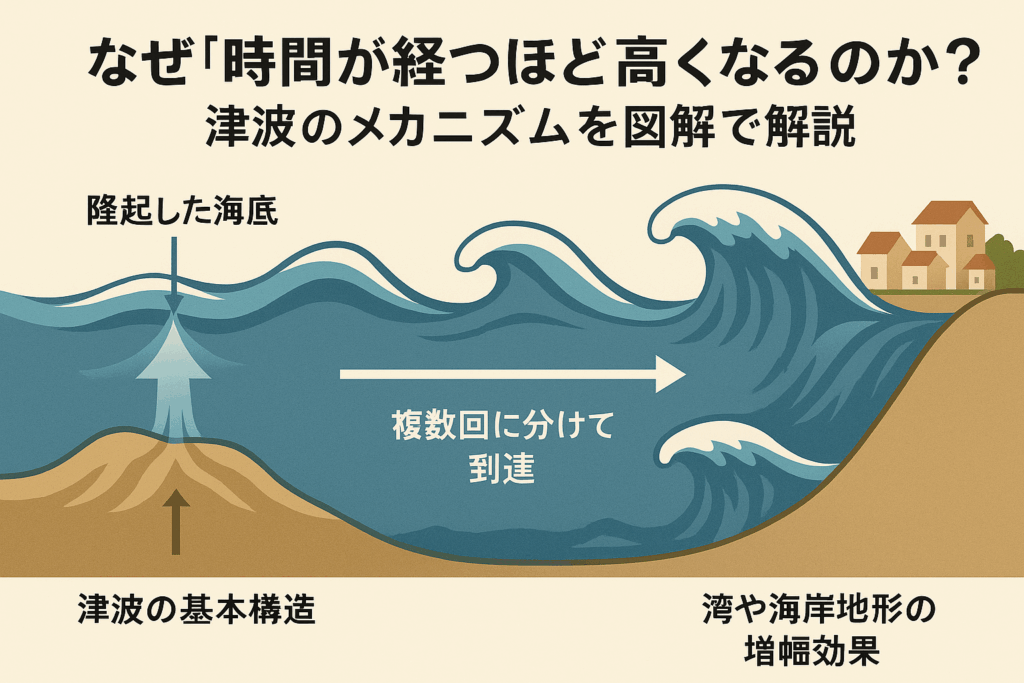

本記事では、なぜ「時間が経つほど津波が高くなる」のか、その科学的な仕組みとともに、今まさに必要な避難行動や注意点をわかりやすく解説します。

最新の地震・津波情報(2025年7月30日時点)

2025年7月30日、ロシア・カムチャッカ半島沖で発生した大規模地震により、広範囲に津波警報が発令されました。

日本を含む太平洋沿岸各国では、津波の影響を受ける可能性が高まっており、警戒レベルの引き上げが相次いでいます。

この段落では、現時点で判明している正確な地震情報と、日本への影響予測について詳しく解説します。

マグニチュード8.8の巨大地震が発生

現地時間2025年7月30日午前、ロシアのカムチャッカ半島沖を震源とするマグニチュード8.8の巨大地震が発生しました。

震源の深さは約19kmと浅く、プレート境界型の「メガスラスト地震」と見られています。

このタイプの地震は海底の急激な上下変動を伴いやすく、大規模な津波を引き起こす特徴があります。

震源周辺の沿岸部ではすでに3〜4メートル級の津波が観測され、一部地域では浸水被害やインフラ損壊の報告も出ています。

太平洋沿岸各地に津波警報が拡大

地震発生後、アメリカのハワイ州、アラスカ州、カリフォルニア州、日本、グアム、フィリピンなど広範囲の太平洋沿岸国に津波警報や注意報が発令されました。

アメリカ西海岸では最大1.5メートルの津波が予測され、避難命令が出された地域もあります。

各国の気象機関や防災当局は、引き続き波高の変化や後続波に注意するよう呼びかけています。

日本にも津波到達、今後さらに高くなる可能性も

日本国内では、北海道・東北・関東の太平洋沿岸を中心に最大50cm程度の津波が到達しています。

現在のところ人的被害の報告はありませんが、専門家によれば今後さらに高い津波が続いて到達する可能性も否定できません。

特に湾奥や入り江などの地形では、波が集中・共振することで予測を上回る波高になるリスクがあります。

過去の津波災害においても、最初の波よりも後から来る第2波・第3波の方が高かった事例が多数あります。

気象庁は引き続き津波監視を行い、警戒情報を更新しています。

今後の注意点と備えのポイント

津波は数時間〜十数時間にわたって断続的に襲来することがあります。

初期の津波が小規模でも絶対に油断してはいけません。

海岸沿いの地域にお住まいの方は、気象庁や自治体からの避難情報に従い、必要に応じて高台などへ避難してください。

また、港や河口付近では潮位の急変や引き波による流出事故の恐れもあります。

「津波が見えたら走れ」ではなく、「揺れを感じたらすぐ逃げる」意識が命を守りますよ。

被害状況と今後の動向

現時点ではカムチャッカ周辺の被害状況の全容は明らかになっていません。

一部の報道によれば、数十軒の建物損壊や港湾施設の冠水、停電などの被害が出ているとの情報があります。

日本への本格的な影響はこれから数時間にわたり続く可能性があり、今後の警戒レベルの変化や避難勧告に注目する必要があります。

SNSや動画サイト等で誤情報が拡散される例もあるため、情報の取得は気象庁や内閣府、防災機関の公式発表を優先しましょうね。

まとめ:情報を冷静に受け止め、最悪を想定して行動を

今回の地震と津波は、太平洋全域に影響を及ぼす大規模災害となる恐れがあります。

「まだ大丈夫」と思わずに、最悪の事態を想定して備えることが大切ですよ。

いま一度、ご家庭や地域での避難経路・非常用品の確認をおすすめします。

安全が確認されるまで、くれぐれも海や川には近づかないようにしてくださいね。

参考記事

- https://www.theguardian.com/world/2025/jul/30/tsunami-warning-watch-alert-japan-guam-pacific-russia-earthquake

- https://time.com/7306379/kamchatka-earthquake-magnitude-russia-tsunami-warning-japan-alaska-hawaii-california

- https://www.reuters.com/business/environment/powerful-quake-russias-far-east-causes-tsunami-japan-hawaii-order-evacuations-2025-07-30

- https://apnews.com/article/japan-russia-kamchatka-earthquake-tsunami-warning-a88cbe8a1e985cff54dc0ad849ea5ddb

- https://jen.jiji.com/jc/eng?g=eco&k=2025073000467

なぜ「時間が経つほど高くなる」のか?津波のメカニズムを解説

津波は「一度きたら終わり」というイメージを持っている人も多いかもしれませんね。

でも実際には、最初の波が小さくても、時間が経つにつれて大きな波が次々に押し寄せることがあるんです。

この現象には、海の構造や地形、そして津波そのものの性質が深く関係していますよ。

ここでは、そのメカニズムを図解のように整理しながら、できるだけわかりやすくご紹介します。

津波の基本構造:目には見えない“長くて低い波”

津波は、通常の波と違って波長(波と波の間隔)が非常に長いのが特徴です。

そのため、沖合ではほとんど目立たない“うねり”程度ですが、陸地に近づくにつれて突然高くなります。

これは「浅い海ではエネルギーが圧縮され、波が高くなる」性質によるものです。

波が陸に近づくほど速度は落ち、波高は増します。

そしてこの波は“ひとつ”ではなく、何本もの“セット”として押し寄せるのが一般的です。

津波はなぜ複数回に分けて到達するのか

津波が「1回で終わらない」理由は、地震の発生によって海底の広い範囲が動くからです。

その結果、波の形状は複雑になり、複数の波が異なる速度・方向で海を進んでいきます。

特に遠方から届く津波では、最初の波よりも後から来る波が高くなることが珍しくありません。

これは、最初に届く波は“先端”に過ぎず、本体が後から到達するためです。

加えて、反射波や湾内での干渉などの影響で、後続波が強化されることもあります。

湾や海岸地形による“増幅効果”に注意!

湾や入り江などの狭い地形では、津波が入り込むことで波が集まりやすくなります。

これは「共鳴現象」や「波の集中」と呼ばれ、本来よりも2倍以上の高さに達することさえあります。

さらに、反射した波が複数回ぶつかり合うことで“後から”波が高くなるケースも確認されています。

この現象は、リアス式海岸やV字型の湾などで顕著に現れます。

地域によっては、初期波よりも数時間後に高波がくることもあるので油断できませんね。

事例に学ぶ:「後から高くなった津波」

過去にも「最初は小さな波だったのに、後の波で大被害が出た」事例は多くあります。

たとえば、2011年の東日本大震災では、最初の波では被害が少なかった地域が、

第2波・第3波で壊滅的な打撃を受けました。

また、今回のカムチャッカ半島沖の地震でも、観測された波高よりも「第2波以降の方が高くなる可能性がある」と気象庁が注意を呼びかけています。

「落ち着いたから大丈夫」と考えて海岸に戻るのは、非常に危険なんですよ。

まとめ:なぜ後の津波にこそ注意が必要なのか

以下に、津波が後から高くなるメカニズムを簡潔にまとめてみました。

| 要因 | 説明 |

|---|---|

| 波の構造 | 津波は複数の波で構成され、後続波が高くなることがある |

| 地形の影響 | 湾や入り江で波が集中し、増幅される |

| 反射・干渉 | 波が海岸や湾内で反射し、干渉して波高が増す |

| 地震の特性 | 広範囲の海底変動により、波が分散・遅延する |

| 実例の教訓 | 過去の津波災害では後続波が被害を拡大させた |

津波は「第一波=最大波」ではありません。

むしろ、あとからくる波の方が大きな被害をもたらすことがあるのです。

だからこそ、最初の波で被害が少なくても「安心せず避難を続けること」が命を守るカギですよ。

津波は一度だけとは限らない。後の波ほど高くなる可能性もある。だからこそ、油断せず避難を継続しよう。

引用:https://www.theguardian.com/world/2025/jul/30/tsunami-warning-watch-alert-japan-guam-pacific-russia-earthquake

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

日本沿岸で津波が「後から大きくなる」ケースとは?

津波は一度到達した後も、必ずしも最初の波が最大とは限らないんですよ。

むしろ、後続の波が大きくなるケースは過去の事例でも多く報告されています。

この現象には海底地形や波の干渉、そして湾や港の形状など、複数の要因が絡み合っているんです。

ここでは、なぜ時間が経つにつれて津波が大きくなることがあるのかを詳しく解説しますね。

津波は「連続する波」でやってくる

津波は単発の波ではなく、波の列として押し寄せてきます。

そのため最初に到達する波が必ずしも最大波ではありません。

地震のエネルギーが複雑に放出されると、複数の波が異なるタイミングで重なり合い、後から来る波がより高くなることがあります。

この仕組みを理解していないと、「最初の波が低かったから安心」と思い込んでしまい、被害を受ける可能性があるので注意が必要ですよ。

湾や港の形状が波を増幅させる

日本沿岸には複雑な湾や入り江が多くあります。

これらの形状は、波が進入する際に共振現象を起こしやすく、特定のタイミングで波が増幅することがあるんです。

特に、狭い湾口やV字型の湾は、波が集中しやすく、2波目や3波目で急に波高が上がる事例が多く見られます。

このため、津波注意報や警報が出ている場合は、最初の波が低くても油断してはいけませんね。

潮の干満や海底地形の影響

津波が日本沿岸に到達する際、潮の干満が重なると波の高さに影響します。

例えば、干潮から満潮にかけてのタイミングでは、後から来る波が想定以上に高くなることがあります。

さらに海底の傾斜が緩やかな場所では、波のエネルギーが沿岸で集中しやすく、遅れてやってくる波がより大きくなる傾向があるんです。

こうした自然条件は予測が難しいため、複数の要因を組み合わせて観測・警戒する必要があります。

過去事例から学ぶ「後続波の危険性」

2011年の東日本大震災では、最初の津波ではなく後続の津波が甚大な被害をもたらしました。

最初の波が低い場合でも、2波目や3波目が数倍の高さになることがあり、こうした「波の連続性」が津波災害の怖さの一つです。

そのため、気象庁や自治体は「第一波が落ち着いても絶対に海辺に戻らないで」と繰り返し呼びかけています。

大切なのは、最後の警報解除が出るまで油断せず避難を続けることですよ。

読者が意識すべきポイント

ここで、日本沿岸で津波が後から大きくなるケースに備えて覚えておくべきポイントをまとめます。

| ポイント | 理由 |

|---|---|

| 最初の波が低くても警戒 | 後続波が最大波となる場合があるため |

| 湾や港の地形を確認 | 共振・波の集中が起こりやすい |

| 満潮・干潮の時間帯 | 潮位が波高を増幅する要因になる |

| 警報解除まで避難を継続 | 複数回の波到達があるため油断は禁物 |

こうした知識を持っておくだけでも、いざというときの行動が大きく変わりますね。

今回の津波の警戒はいつまで続くの?

カムチャッカ半島沖で発生した大地震による津波は、日本を含む太平洋沿岸各地に広く影響を及ぼしています。

では、この津波への警戒はいつまで続くのでしょうか?

実は、津波の特性を正しく理解しないと、危険が去ったと誤解してしまうこともあるんです。

ここでは、津波の持続時間や警戒が必要な期間、そして「油断できない理由」について、わかりやすく解説していきますね。

初波だけで安心してはダメ!津波は繰り返しやってくる

津波というと「最初の大きな波が来たら終わり」と思われがちですが、実際にはまったく逆です。

むしろ最初の波より、数時間後にやってくる波のほうが大きくなるケースが多いのです。

これは、津波が海底地形や湾の構造、さらには地震によって発生した“複数の震源域”から出る波が交錯して、時間差で到達するためです。

つまり、一度津波が来たからといっても、安全とは限らないんですよ。

警戒すべきは「2波」「3波」以降の動きだと覚えておきましょう。

警戒が長引くワケ──「津波の持続時間」と「波の反射」

今回のカムチャッカ半島沖のような巨大地震による津波は、広い太平洋を横断するため、数時間〜十数時間かけて影響が及びます。

さらに、海底の地形や陸地の入り組み具合によっては、反射波や折り返し波が再び沿岸を襲うこともあります。

実際、2011年の東日本大震災の際も、最初の津波から10時間以上経過してからも津波が続きました。

このため、たとえ最初の波が小さくても、**長時間の警戒**が必要になるのです。

特に湾岸部や入り江のある地域では、津波が滞留しやすく、影響時間がさらに延びる傾向があります。

津波注意報・警報の解除が「安全の合図」

気象庁では、沿岸での波高や潮位の変化をリアルタイムで観測しており、それに基づいて「津波警報」や「注意報」の発令・解除が行われます。

この「解除」の発表までは、絶対に沿岸に近づかないようにしましょう。

仮に見た目には落ち着いていても、次の大きな波が来る可能性はゼロではありません。

とくに小さなお子さんやお年寄りがいるご家庭では、周囲が「もう大丈夫だよ」と言っていても、最後まで公式発表に従う姿勢がとても大事なんです。

今回の津波の警戒期間の目安

現時点(2025年7月30日 午後)での気象庁の発表では、津波注意報の対象地域では引き続き警戒が必要とされています。

過去の同規模の地震と津波のデータから見ても、少なくとも24時間程度は警戒が必要なケースが多いです。

特に夜間や潮の干満がある時間帯では、思わぬタイミングで波が高まることもあります。

自治体によっては独自に避難勧告や避難所の開設を延長している場合もありますので、地元の発表もこまめにチェックしてくださいね。

まとめ:気を緩めず「最後まで」情報に注目を

津波は一過性の災害ではありません。

時間が経ってから本格的な被害が出るケースも少なくないのです。

SNSなどで「もう大丈夫そう」「戻っていいかな」といった声が出始めると、つい気が緩みがちですが、油断せず、気象庁の発表を最優先に行動してください。

何も起きなかったらそれでいいんです。

「念のため」の判断が、大切な命を守ることにつながりますよ。

地震の影響による津波が、日本時間の水曜日に日本沿岸に到達し始めた。北海道では50cmの津波が確認されたが、気象庁は今後さらに高い波が到達するおそれがあると警告している。

引用:https://www.theguardian.com/world/2025/jul/30/tsunami-warning-watch-alert-japan-guam-pacific-russia-earthquake

参考記事リンク

- https://www.theguardian.com/world/2025/jul/30/tsunami-warning-watch-alert-japan-guam-pacific-russia-earthquake

- https://time.com/7306379/kamchatka-earthquake-magnitude-russia-tsunami-warning-japan-alaska-hawaii-california

- https://www.reuters.com/business/environment/powerful-quake-russias-far-east-causes-tsunami-japan-hawaii-order-evacuations-2025-07-30

- https://jen.jiji.com/jc/eng?g=eco&k=2025073000467