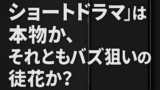

スクロールの指先で消費される“物語”。

数分で視聴完了、縦画面で完結、SNSで拡散。これは進化か、退化か?

「タテ型ドラマ」とは何か。

企業も飛びつくこの現象の裏側には、Z世代を掌握する新たなメディア戦略と、“映像”の概念を根底から揺るがす断絶があった。

話題の作品群とともに、その実態を暴く。

はじめに

スマートフォンの普及によって、私たちの生活は驚くほど変化しました。

中でも顕著なのが「映像の視聴スタイル」です。

横向きのテレビや映画が当たり前だった時代は、すでに過去のもの。

今や、手のひらに収まる縦型のスマートフォンで、縦型の映像をスワイプして楽しむ時代に突入しています。

この変化の最前線にあるのが「タテ型ドラマ」です。

縦型コンテンツの急速な台頭

タテ型ドラマは、スマートフォンを「縦に持ったまま」視聴することを前提とした動画コンテンツです。

わざわざ画面を横にしなくても、親指一本で再生・スキップ・シェアができる手軽さが最大の特徴ですね。

この形式が台頭した背景には、TikTokやInstagramリール、YouTubeショートといったショート動画プラットフォームの爆発的な成長があります。

ユーザーは「今、見たい」気分を満たすスナック感覚のコンテンツを求めており、それに応えたのがこのフォーマットです。

つまり、縦型という形式そのものが“選ばれる理由”になっているんです。

縦型ドラマが生まれた必然

タテ型ドラマの人気には、視聴環境の進化という現実的な要因があります。

通勤電車の中、信号待ち、ランチ後のひととき。

そんな“スキマ時間”に、長編映画や連ドラを観るのは現実的ではありません。

しかし、1話1~3分で完結するショートドラマなら、スマホひとつですぐに楽しめる。

この圧倒的な「視聴ハードルの低さ」が、ユーザーの心を掴んでいるんです。

| 従来の映像 | タテ型ドラマ |

|---|---|

| 横画面(テレビ・映画) | 縦画面(スマホ最適化) |

| 長時間視聴が前提 | 1〜3分の短編構成 |

| リビングでじっくり鑑賞 | 移動中やスキマ時間に視聴 |

| 多くが広告前提の制作 | 自然な導入でプロモーション可能 |

若年層に刺さる理由とは?

Z世代やミレニアル世代は「タイパ(タイムパフォーマンス)」を非常に重視しています。

何かを学ぶ、楽しむ、発信するにしても「どれだけ短時間で満足できるか」が重要なんです。

タテ型ドラマは、その価値観にマッチしたコンテンツの形態だといえます。

また、SNSでの拡散性にも優れており、「バズる前提」で設計されることも少なくありません。

見ること自体が“流行への参加”になる──そんな構造が、若者の共感を生んでいます。

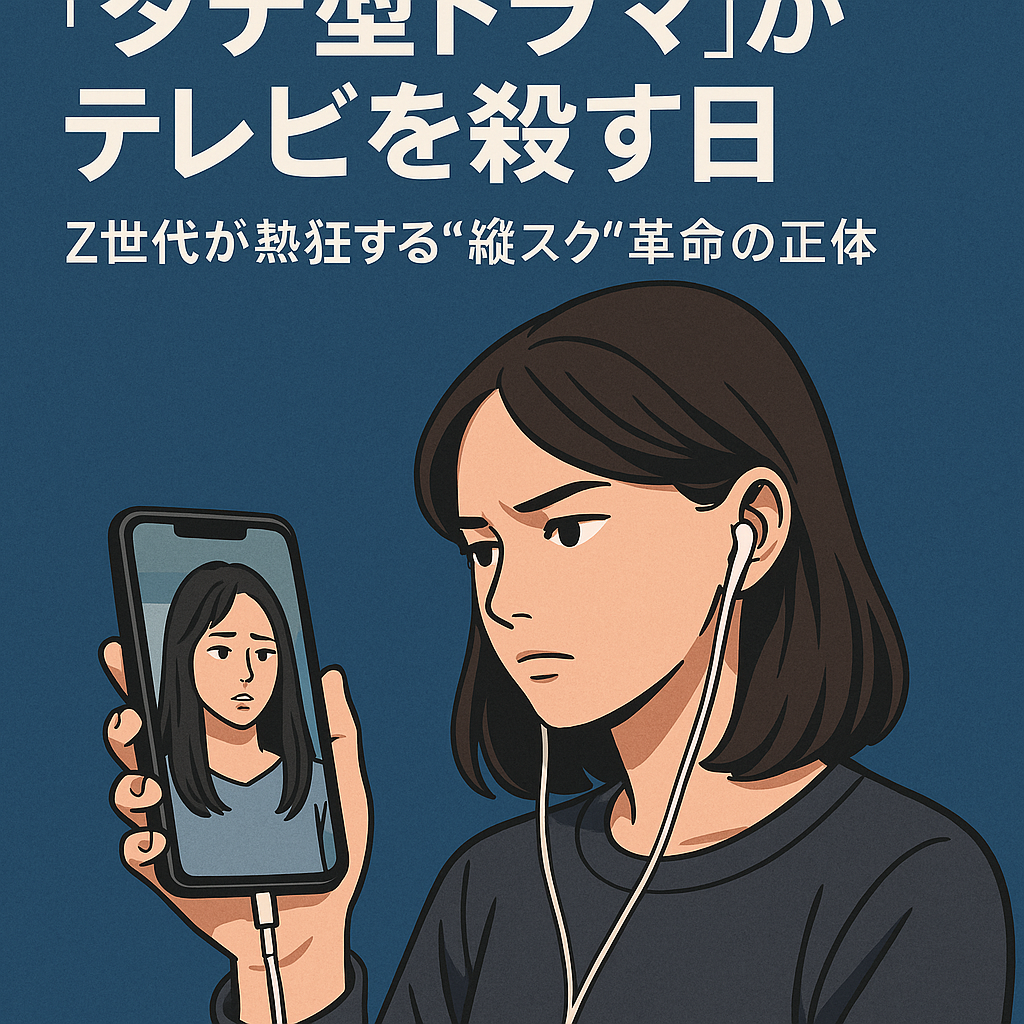

旧来の映像文化への挑戦

もちろん、タテ型というフォーマットが映像制作において制約となる面もあります。

画面が狭くなるぶん、登場人物や背景の描写に工夫が求められます。

しかし、その制約こそが逆にクリエイティブの爆発力を生んでいます。

限られた尺、限られたフレーム、限られた視覚情報。

その中で物語をどう展開させるかという“新しい挑戦”こそ、映像表現の未来を押し広げているのではないでしょうか。

まとめ:縦型ドラマは「時代の要請」である

縦型ドラマは単なる流行ではありません。

スマホの進化、SNSの台頭、ユーザー行動の変化。

これらすべてが交差した結果、生まれるべくして生まれた新しい表現のかたちなんです。

今後、この縦型というスタイルが一時的なブームに終わるのか、それとも映像文化の一部として定着するのか──

それは、クリエイターの挑戦と視聴者の選択次第ですね。

「タテ型ドラマ」の特徴

「タテ型ドラマ」は、スマートフォン視聴に特化した縦画面のショートドラマ形式です。

短時間での視聴に対応しつつ、共感性の高いストーリーを届けるため、従来のテレビドラマとは根本からアプローチが異なります。

ここでは、そうした「タテ型ドラマ」の具体的な特徴を、実例や構成の工夫とともに詳しく解説していきますね。

短尺に特化したストーリー設計

1話が1分〜3分という超短尺の構成が最大の特徴です。

これは、現代の視聴者が長時間コンテンツに対して感じる「時間的コスト」を極限まで削減する狙いがあります。

とにかく無駄を削ぎ落とし、序盤から視聴者を物語の核心に引き込む構成力が求められます。

結果として、登場人物のセリフや表情、間の取り方までもが非常に緻密に設計されているんです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 平均尺 | 約1〜3分 |

| ターゲット | 10〜30代のスマホネイティブ世代 |

| 配信プラットフォーム | TikTok、Instagram Reels、YouTube Shortsなど |

縦画面に最適化された演出手法

従来の横画面映像と比べて、タテ型ドラマでは「画面の縦長比率」を活かす演出が重要です。

例えば、キャラクターのバストアップや表情にフォーカスした構図が多用されます。

背景よりも人物の感情にフォーカスしやすく、“共感重視”の物語と非常に相性が良いんですよ。

また、縦方向の動きや空間を演出に組み込むことで、視覚的な退屈さを回避する工夫も見られます。

SNSでの拡散を前提にした構成

視聴されるだけでなく、「バズる」ことが目的のコンテンツとして作られているのも特徴です。

ドラマ本編の中で、共感を呼ぶセリフや思わず笑ってしまう展開を盛り込むことで、視聴者のシェア意欲を刺激します。

結果的に、コメント欄やリポストによって自然に拡散され、作品自体が話題になるという循環が生まれているんですね。

この点で、テレビ放送や配信サービスとは設計思想が大きく異なります。

“共感”という感情を軸に据えた脚本構成

ストーリーの中心にあるのは「共感」です。

若者の恋愛、友情、ジェンダー、SNSでの葛藤など、日常の延長線上にあるテーマを扱うことで、視聴者が“自分ゴト”として物語に入り込みやすくなっています。

わかりやすさとリアルさのバランスが、脚本家の手腕を問う重要な要素となっているんですよ。

まとめ

「タテ型ドラマ」は、視聴環境・視聴者心理・SNS時代の拡散性を徹底的に考慮した、新しい映像表現のかたちです。

ただの流行りではなく、“時代の必然”として生まれたコンテンツ形式と言えるでしょう。

今後の映像業界における主流フォーマットの一角として、無視できない存在ですよ。

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

スマホ中毒とタテ型ドラマ:若者のテレビ離れとタイパ主義

近年、スマートフォンの普及により、若者を中心にメディア消費の形態が大きく変化しています。

特に、スマホ依存症とも言えるスマホ中毒の傾向が強まり、これが従来のテレビ視聴習慣に影響を及ぼしています。

また、タイムパフォーマンス(タイパ)を重視する価値観が広がり、短時間で効率的に情報や娯楽を得ることが求められるようになりました。

これらの背景から、スマホに最適化されたタテ型ドラマが若者の間で急速に人気を博しています。

スマホが生活の中心になった若者世代

スマートフォンは今や、単なる連絡手段ではなく、生活のあらゆる場面を担うインフラです。

情報収集、買い物、決済、SNS、動画視聴と、すべてがこの小さな端末一つで完結するようになっています。

特にZ世代と呼ばれる若者は、1日10時間以上スマホを使う人も少なくなく、いわば“常時接続”が前提の生活を送っています。

これはすでに「スマホ依存」あるいは「スマホ中毒」と表現しても過言ではありません。

「テレビ」はもはや“背景音”になっている

かつて一家団欒の中心にあったテレビは、若者にとってはほとんど「音だけの存在」になっています。

画面を見ているようで見ておらず、YouTubeやTikTokに夢中になっているというのが現実です。

いわゆる「ながら視聴」が主流となり、テレビ番組に集中して視聴する習慣はほとんど失われつつあります。

この変化は、広告業界やテレビ制作現場にも影響を及ぼしています。

タイパ主義が導いた短尺コンテンツの需要

「タイパ」、つまりタイムパフォーマンスの高さを重視する若者の価値観も、コンテンツのあり方を大きく変えました。

長編ドラマやゆっくりと進行するストーリーより、短時間で内容が把握できる動画が好まれるようになったんですね。

YouTubeの倍速視聴や、TikTokの15秒動画が受け入れられる背景には、「時間をムダにしたくない」という感覚が根強くあります。

| 従来のテレビ | 若者が好むコンテンツ |

|---|---|

| 30分〜60分の長編 | 1〜3分のショートドラマ |

| 横型画面前提 | スマホに最適化された縦型画面 |

| 家庭のリビングで視聴 | 移動中・ベッドの中・休憩時間など |

| 一方的に提供される内容 | コメント・シェアで参加型 |

タテ型ドラマが「スマホ世代」に刺さる理由

このような若者の視聴スタイルの変化に対応する形で登場したのが、タテ型ドラマです。

縦型画面、短尺、スキマ時間対応という3拍子がそろっており、まさにスマホネイティブ世代向けのフォーマットだと言えます。

1話完結型や、テンポの早い展開、SNSでのシェアのしやすさも手伝って、口コミで拡散しやすいのも強みですね。

また、視聴者がコメントやリアクションを通じて参加できる設計になっている点も、テレビにはない魅力です。

「テレビ離れ」は不可逆の流れか

若者のテレビ離れは、もはや一時的なブームではありません。

生活習慣の中心がスマホに移り、時間効率が重視される時代において、テレビというフォーマット自体が若者の生活とズレてきているのです。

タテ型ドラマは、そうした現実に即した新しいメディア形態であり、「テレビの次」に位置する存在とも言えます。

一方で、視聴体験の密度や深みは、短尺コンテンツでは補いきれない面もあります。

そのバランスをどう取るかが、これからのコンテンツ制作の課題ですね。

まとめ

スマホ中毒、タイパ主義、テレビ離れという3つの現象が交差する中で、「タテ型ドラマ」は若者にとって最適なコンテンツ形式として存在感を強めています。

もはやテレビはメインメディアではなくなり、スマホがその座を奪ったと言っても過言ではありません。

タテ型ドラマは、その時代の空気を最も敏感に反映した新しい映像文化のかたちなのです。

今後はこの流れが加速する中で、どれだけ質の高い短尺コンテンツが生まれるかが鍵になりますね。

参考記事:

- 「Z世代」からみたZ世代研究 2022_service.pdf

- テレビ離れのZ世代も見ている「テレビCM」って? タイパ重視のZ世代が惹かれる仕掛けとは | 消費・マーケティング | 東洋経済オンライン

- 100万回超えは当たり前?“狙ってバズれる”縦型ショートドラマの実力とは | ウェブ電通報

- テレビ局も注目!今、TikTokなどでZ世代に大人気の「ショートドラマ」とは? – テレキャリア

タテ型ドラマの人気の背景

スマートフォンを中心としたライフスタイルが一般化するなかで、タテ型ドラマという新たな映像コンテンツの形が急速に台頭しています。

その人気の裏には、単なる“新しさ”だけでなく、現代の視聴者心理や行動特性を的確に捉えた構造が隠されているんですよ。

ここでは、タテ型ドラマがなぜこれほどまでに支持されているのか、その本質を紐解いていきます。

時間に対する価値観の変化と「タイパ」志向

若年層を中心に広がる「タイムパフォーマンス(タイパ)」志向は、映像コンテンツの在り方に大きな影響を与えています。

短時間で効率的に楽しめるコンテンツにこそ価値を感じる――そんな視聴者のニーズを、タテ型ドラマはピタリと捉えたのです。

長編より“濃縮”された物語の方が求められる時代になったとも言えるでしょう。

| 従来のドラマ | タテ型ドラマ |

|---|---|

| 1話あたり30~60分 | 1話あたり1~3分 |

| テレビやPCで視聴 | スマートフォンで縦画面視聴 |

| 集中時間が必要 | スキマ時間に視聴可能 |

スマホユーザーに最適化された視聴環境

縦型画面というフォーマットは、スマホを横にすることなくそのまま視聴できる点でユーザビリティが極めて高いです。

特に移動中や寝転がりながらでも違和感なく視聴できるという点は、他の形式にはない大きな利点ですよね。

「視聴するために構えない」手軽さが、利用のハードルをぐっと下げているのです。

SNSとの親和性が高く“バズ”が起きやすい

タテ型ドラマの多くはTikTokやInstagramリール、YouTubeショートといったSNSで展開されており、視聴・反応・拡散の導線が極めて自然です。

印象的なセリフや展開があると、コメント欄で共感が広がり、それが“バズ”の火種になることもしばしばです。

このように、視聴者自身が拡散装置になる構造が、人気の加速要因となっています。

共感を軸とした“自分ゴト”の物語構成

タテ型ドラマでは、恋愛、学校生活、社会的悩みなど、自分自身や身近な人に置き換えられるようなテーマが選ばれる傾向にあります。

それにより、視聴者は単なる「観客」ではなく、「登場人物の感情を追体験する存在」として物語に関与していくのです。

短尺ながらも深い没入感を得られる構造は、共感力と親近感に支えられたものと言えます。

マーケティングツールとしての活用拡大

近年では、企業やブランドもタテ型ドラマを活用するようになってきました。

単なる広告ではなく、ドラマのストーリーの中に商品やブランドイメージを自然に組み込む「ドラマ型プロモーション」が増えています。

“売り込まれた”と感じさせずに印象を残すこの手法は、従来の広告とは一線を画す効果がありますよ。

まとめ

タテ型ドラマの人気は、単なるトレンドではありません。

視聴者の時間感覚、メディア接触のあり方、共感重視のコンテンツ消費傾向など、現代社会の深層を反映した結果です。

“今の時代が求めた必然のコンテンツ形式”として、今後さらに拡大していく可能性が高いでしょう。

話題の「タテ型ドラマ」作品紹介

縦型で視聴するショートドラマ、いわゆる「タテ型ドラマ」が急速に存在感を増しています。

ここでは中でも特に話題を呼んだ2作品を取り上げ、それぞれの魅力と社会的背景に迫っていきます。

スマートフォン視聴を前提に構成されたこれらのドラマには、従来のテレビや映画とは違う演出や狙いがあり、見逃せませんよ。

松本まりか主演の縦型サスペンス『この顔であってる?』

俳優・松本まりかが主演を務めた『この顔であってる?』は、縦型で構成されたサスペンスドラマです。

縦動画プロジェクト「ショードラ」の第1弾として制作され、全6話構成でTikTokやInstagramなどで配信されました。

物語は、芸能マネージャーのエリコ(松本まりか)が、担当女優ユカから「家に帰ったら男が死んでいた」と連絡を受けるところから始まります。

ユカは警察への通報を拒否し、逆にエリコに「あなたが刺して。身代わりになって」と懇願するという、倫理と現実の境界線を突きつける展開が描かれています。

たった1分程度の尺の中で、スリリングな展開と人物描写を圧縮して展開する構成力は見事で、限られた時間でも強烈な印象を残すことに成功しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 作品タイトル | この顔であってる? |

| 主演 | 松本まりか |

| ジャンル | サスペンス |

| 話数 | 全6話 |

| 公開媒体 | TikTok / Instagram / LINE VOOM |

松本まりかはインタビューで「すべてのマネージャーさんへの感謝と尊敬を込めて演じた」と語っており、単なるフィクションにとどまらないリアリティもこの作品の魅力です。

ふくだみゆき監督 × 上田慎一郎脚本『私はおばさんになっても』

もう一つの話題作が『私はおばさんになっても』です。

この作品は、映画『カメラを止めるな!』で知られる上田慎一郎と、そのパートナーであるふくだみゆきが共同脚本・監督を務めた縦型ショートドラマです。

主婦である佳苗が、若いころの夢だった「アイドル」への再挑戦をするというストーリーは、多くの女性視聴者の心をつかみました。

家庭・年齢・世間体といった様々な障壁にぶつかりながらも、「自分を諦めたくない」という等身大の欲望を描いた点が高く評価されました。

全20話、1話あたり90秒という超短編ながら、笑いあり涙ありの濃厚な展開で、SNSでも「刺さる」と話題に。

プラットフォームは縦型専門の「ミリオン」で、ニッチな層から熱狂的な支持を受けています。

【出演情報】

縦型ドラマ「#私はおばさんになっても」

(監督:ふくだみゆき 脚本:ふくだみゆき、上田慎一郎)@PICORE_MOVIES第2・3話に中村はるか役で出演いたします!どうしても関わりたかった作品です。

「ミリオン」にて3月28日(金)正午より配信開始。

第2話→3/29(土)、第3話➡3/30(日) https://t.co/TV3p9mFju1— 佐藤みゆき (@satoukichiyome) March 25, 2025

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 作品タイトル | 私はおばさんになっても |

| 監督 | ふくだみゆき |

| 脚本 | 上田慎一郎・ふくだみゆき |

| 話数 | 全20話(各話約90秒) |

| 公開媒体 | ミリオン |

本作は、「おばさん」=諦める存在という固定観念を痛烈に批判し、「いくつになっても挑戦はできる」というメッセージを提示しています。

これは、社会的に見落とされがちな“ミドル世代の女性”の自己実現というテーマを、縦型ドラマという新しいフォーマットで届けたことに大きな意味がありますね。

まとめ:縦型ドラマは単なる流行ではない

今回紹介した2作品はいずれも、フォーマットの新しさだけでなく、内容面での深みやメッセージ性が際立っているのが特徴です。

短尺でありながら、見る者の心に鋭く突き刺さる作品こそ、今の時代に求められているのかもしれません。

「時間がない」「忙しい」という現代人にとって、スマホ1台で完結するタテ型ドラマは、もはやただのエンタメではなく、“今を生きるツール”として確立しつつあると感じますよ。

企業の参入と市場動向

近年、スマートフォンの普及とSNSプラットフォームの進化により、縦型ショートドラマ市場が急速に拡大しています。

この新興市場に、多くの企業が続々と参入し、熾烈な競争を繰り広げています。

以下では、主要企業の参入状況と市場の現状、そして今後の展望について詳しく解説します。

国内企業の参入状況

日本国内でも、多くの企業が縦型ショートドラマ市場への参入を表明しています。

例えば、ガイアックスの子会社であるCREAVEは、ショートドラマ「配信恋愛、蜜の味」を自社制作し、ショートドラマアプリ「BUMP」にて配信を開始しました。

これにより、独自のIPを育成・拡大する事業を展開しています。

また、DMM.comは年間20億円を投資し、縦型ショートドラマ領域に参入することを発表しました。

今冬以降、オリジナル制作作品を含むショートドラマコンテンツを「DMM TV」にて配信予定です。

さらに、NTTドコモ・スタジオ&ライブ、FANY、Mintoの3社は共同で、縦型ショートドラマプラットフォームを2024年冬にリリースする計画を進めています。

これらの動きからも、国内企業の積極的な参入姿勢が伺えます。

海外企業の影響と市場シェア

一方で、縦型ショートドラマ市場において、海外企業、特に中国企業の影響力は無視できません。

2024年2月に中国企業が日本向けのアプリをリリースして以降、数十のアプリが日本市場に投入され、話売り型(ユーザー課金型)の縦型ショートドラマ市場は急速に拡大しています。

しかし、収益ベースで見ると、日本企業は全体の1割程度にとどまり、9割以上が海外企業の収益となっているのが現状です。

この状況は、かつてのwebマンガ市場における海外企業の台頭と類似しており、日本のコンテンツ産業にとって大きな課題となっています。

市場規模と今後の展望

市場調査によれば、縦型ショートドラマの世界市場は2029年に8兆8,000億円に達すると予測されています。

日本市場においても、2024年だけで70〜80億円規模に成長しており、今後もさらなる拡大が見込まれます。

この急成長を背景に、国内外の企業が新たなビジネスチャンスを求めて参入を加速させています。

特に、スマートフォンでの視聴を前提とした縦型ショートドラマは、若年層を中心に高い人気を博しており、広告媒体としての価値も高まっています。

企業間の競争と差別化戦略

このような状況下で、各企業は独自の差別化戦略を模索しています。

例えば、CREAVEは自社制作による独自IPの育成を進め、ブランド価値の向上を図っています。

また、DMM.comは大規模な投資を行い、オリジナルコンテンツの制作と配信を強化しています。

さらに、NTTドコモ・スタジオ&ライブ、FANY、Mintoの3社は、それぞれの強みを活かした共同プラットフォームの構築を目指しています。

これらの取り組みは、競争が激化する市場において、企業が生き残りをかけて展開する戦略の一端を示しています。

課題と今後の展望

しかし、国内企業が直面する課題も少なくありません。

特に、海外企業、特に中国企業の圧倒的な市場シェアとノウハウに対抗するためには、高品質なコンテンツの制作、効果的なマーケティング戦略、そしてユーザーエンゲージメントの向上が不可欠です。

また、ユーザー課金型モデルの成功には、視聴者が価値を感じるコンテンツ提供が求められます。

今後、国内企業がこれらの課題をどのように克服し、市場での存在感を高めていくのか、その動向が注目されます。

以上のように、縦型ショートドラマ市場は急速な成長を遂げ、多くの企業が参入しています。

しかし、海外企業の影響力が強い現状を踏まえ、国内企業は独自の戦略と高品質なコンテンツで差別化を図る必要があります。

今後の市場動向と各企業の取り組みに注目が集まります。

参考記事:

- https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000691.000003955.html

- https://dmm-corp.com/press/service/4054/

- https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000130377.html

- https://dime.jp/genre/1944607/

- https://net.keizaikai.co.jp/71709

まとめ:タテ型ドラマは“流行”で終わるのか、それとも“文化”になるのか?

タテ型ドラマは、スマートフォンという生活必需品に寄り添ったフォーマットとして急速に広がりを見せています。

視聴者の可処分時間が短くなっている現代において、1~3分で完結するコンテンツは理にかなっていますし、企業にとっても広告価値の高い形式です。

しかし、現時点で私たちが見ているのは、あくまで“流行”の域を出ていないように感じます。

真に文化となりうるか否かは、この形式がどこまで作品性を持てるか、どこまで多様なジャンルやテーマに対応できるかにかかっています。

映像作品としての成熟には、まだ距離がある

現状、タテ型ドラマの多くは、恋愛、青春、ちょっとしたミステリーなど、いわゆる「バズりやすい」ジャンルに集中しています。

これは当然で、再生回数や拡散が収益に直結する以上、誰もがヒットを狙うのは当たり前です。

しかし、その一方で作品に深みや多様性を持たせる努力があまり見られません。

脚本の粗さ、演出の平板さ、俳優の演技力に頼りすぎた内容も目立ち、結果として「消費されて終わるドラマ」が量産されているのが現状です。

これでは、短命なコンテンツの波に過ぎず、文化として根付くには力不足と言わざるを得ません。

「短い=軽い」とは限らない

誤解してはいけないのは、「短尺=内容が浅い」ということではない点です。

例えば、日本の短編アニメやショートムービーには、数分で心を打つ作品が山ほどあります。

つまり、尺ではなく中身の問題です。

タテ型ドラマがこの「短尺でも心に残るコンテンツ」という方向性に本気で取り組むかどうかが、今後の命運を左右します。

現状は、数だけ増やして質が伴っていない印象が否めません。

演者と制作者の“格差”が露呈し始めている

一部のタテ型ドラマでは、人気タレントやYouTuberを起用して話題を集めています。

ですが、そこに頼りすぎる構造には明らかな限界があります。

本来、ドラマとは脚本、演出、映像、演技の全てが噛み合ってこそ心に届くものです。

演者の知名度だけで持たせているような構成は、ドラマの本質を軽視していますよね。

それにより、結果的にドラマそのものの質が下がり、ジャンル全体の信用すら毀損しかねません。

広告モデル頼みの構造に潜むリスク

また、ビジネス的にも課題は山積しています。

現状、タテ型ドラマの多くは広告収入や企業タイアップに頼った形が中心です。

それ自体は否定しませんが、あまりに商品PRに傾きすぎると、コンテンツとしての純粋性を失ってしまいます。

ドラマを見ているのか、CMを見せられているのか分からなくなるようでは、視聴者が離れていくのも時間の問題です。

広告と物語のバランスをどうとるか、クリエイターの誠実さが試されています。

「文化」へ昇華するには、本質的な変革が必要

結論として、タテ型ドラマが単なる一過性のブームで終わるか、新しい映像文化の礎となるかは、ここから先の進化次第です。

視聴者を“数字”として見るのではなく、一人の受け手として尊重する作り手の姿勢がなければ、未来はありません。

プラットフォームの仕様に迎合するだけでなく、短いからこそ語れる物語、響く言葉、感じる余韻——それらを真正面から追求する必要があります。

「なんとなく見たけど、なんとなく忘れた」ではなく、「短かったけど、忘れられない」そんな作品が増えれば、タテ型ドラマは真に“文化”になるかもしれませんね。

- https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000097141.html

- https://www.cinemacafe.net/article/2025/03/08/98306.html

- https://picore.jp

- https://dime.jp/genre/1944607

- https://weknowledge.jp/column/trend/post_28976