2025年6月以降、トカラ列島で異例の群発地震が続いています。

震度5弱が複数回観測される中、「沖縄トラフや琉球海溝にも影響があるのでは?」という不安の声も増えています。

この記事では、トカラ列島と沖縄トラフの地理的関係、プレート構造の視点から、地震の連鎖や津波の可能性について詳しく解説します。

科学的なデータをもとに、必要以上に不安をあおらず、正しい知識と備えを一緒に考えていきましょう。

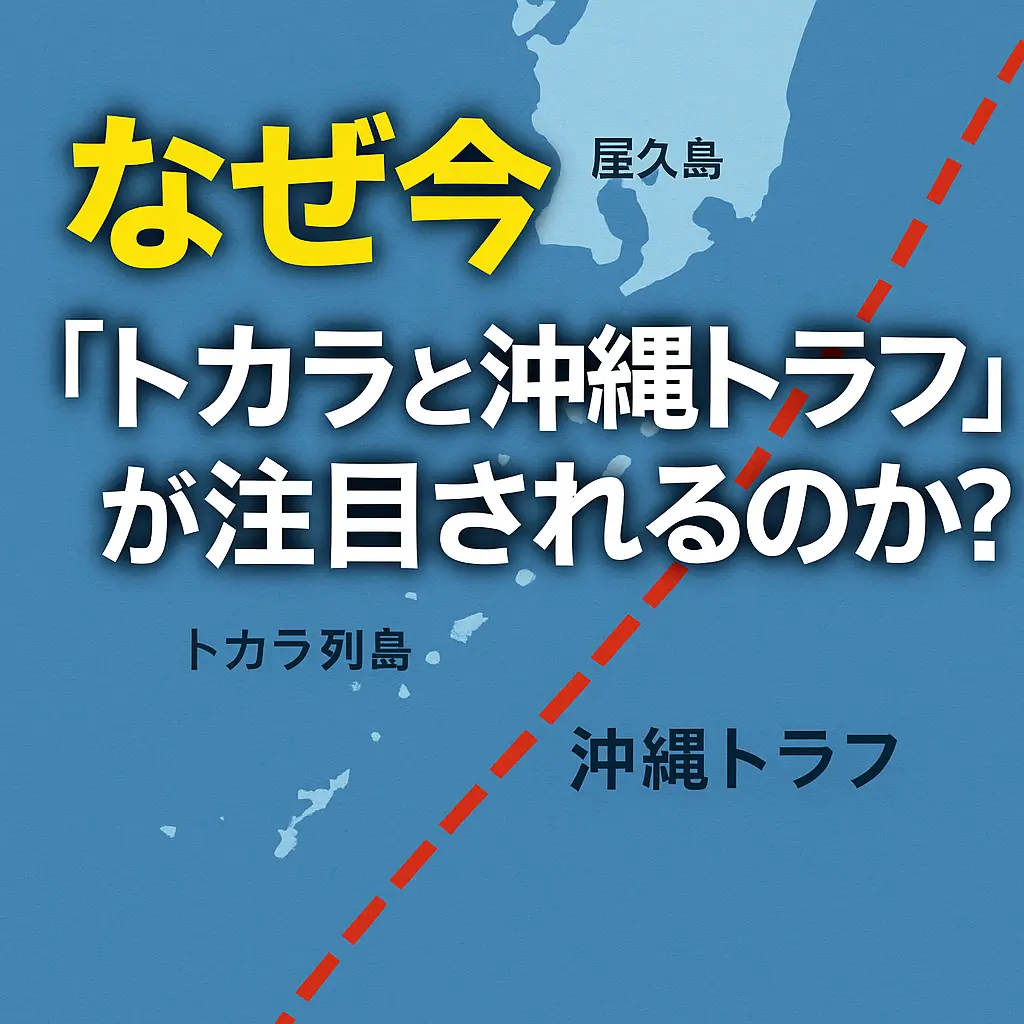

はじめに:なぜ今「トカラと沖縄トラフ」が注目されるのか?

2025年6月下旬から続くトカラ列島周辺の群発地震は、わずか10日間で震度1以上の地震が900回を超え、うち震度5弱以上の揺れも複数回記録されました。

この異例とも言える高頻度かつ長期の地震活動により、「トカラ列島での揺れが、沖縄トラフを含む広範囲な地震連鎖につながるのではないか」という懸念がSNSや一部メディアで急速に拡がっています。

特に「トカラの法則」などと呼ばれる経験則が再び注目され、「次にどこで地震が起きるか」という予測的視点で、このエリアの注目度が一気に高まっています。

ただし、現時点での専門家の見解としては「地震の直接的連鎖や法則性を示す科学的な根拠はない」とされています。

沖縄トラフ・琉球海溝との地質構造上の近接性

トカラ列島と沖縄トラフはいずれもユーラシアプレート上に位置しており、フィリピン海プレートとの境界が近接しています。

沖縄トラフは、東シナ海の海底に沿って伸びるプレート境界にある海溝構造で、琉球海溝と合わせて巨大地震や津波の震源になり得るとされてきました。

このため、トカラ列島での地震活動が沖縄トラフ周辺の応力状態に間接的な影響を及ぼす可能性を、地質学的観点から検討する動きもあります。

しかし現在の観測では、両者の地震活動に明確な連動は確認されておらず、地質的“近さ”と地震の“因果関係”は分けて考える必要があります。

SNSでの情報拡散と「地震前兆」への不安

地震に関する社会的な注目度の高まりの背景には、SNSや動画プラットフォームで拡散される「7月に大災害が来る」などの情報も一因としてあります。

とくに2025年7月に向けた“災害予言”のような投稿が急増し、視聴者や読者に強い不安を与える形で広がっています。

これに対し、多くの地震学者や気象庁は「科学的根拠に基づかない予言や経験則には注意すべき」と冷静な対応を呼びかけています。

不確かな情報に踊らされず、信頼できる機関の情報をもとに冷静な判断と備えを心がけたいですね。

群発地震が長期化していること自体が異例

2025年の群発地震では、気象庁も「通常よりも活動期間が長期化している」とコメントしており、トカラ列島における地震活動の持続性が過去の平均パターンと異なる点に注目が集まっています。

これにより、地質構造の見直しやプレート境界での応力分布の再評価を行う必要性が指摘され始めています。

このような背景から、トカラ列島の地震が沖縄トラフや他のプレート境界に何らかの影響を与える可能性があるのでは、という視点が一部で検討されているのです。

ただし、繰り返しますが、現段階での科学的な合意としては“明確な因果関係は確認されていない”という点は重要です。

今後の注視ポイントと報道リテラシーの必要性

こうした複合的な背景により、「トカラ列島」と「沖縄トラフ」は、災害リスクに関する文脈の中でセットで語られることが増えています。

一方で、地震という現象は非常に複雑で、単一の要因だけで未来の揺れを予測することは極めて困難です。

したがって、科学的知見と最新の観測情報を正しく受け止める姿勢が求められています。

地震に対する過剰な恐怖ではなく、正しい理解と冷静な備えが、今まさに私たちに求められているのです。

地理的・プレート構造の概要

トカラ列島と沖縄トラフ周辺地域は、日本列島南西部の地震活動が極めて活発なエリアに位置しています。

この地域は、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界に位置し、プレート同士のぶつかり合いによって複雑な地殻変動が引き起こされているのです。

特に、トカラ列島から琉球列島(奄美大島・沖縄本島)へと連なる弧状の島々は、いわゆる「島弧・海溝系地帯」の一部を構成しています。

この構造は地震や火山活動のリスクと深く結びついており、群発地震や海溝型地震の可能性を考える上で非常に重要な鍵となります。

トカラ列島と沖縄トラフの位置関係と特徴

まず、トカラ列島は鹿児島県の南端、屋久島と奄美大島の中間に位置する小さな島々の列です。

ここはフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む沈み込み帯に沿っており、地殻活動が非常に活発です。

一方、沖縄トラフは沖縄本島の西側の海底に広がる細長い海溝状の凹地で、現在も拡大が進むいわば「若い海底の裂け目」のような存在です。

この沖縄トラフは、日本列島にとっての次なる「震源のホットスポット」として、地震学者の間で長年注目されている場所でもあります。

この2つの地域は、プレート上の位置関係としても地震活動の面でも無関係ではなく、構造的に連続しているとも言えるのです。

プレート境界でのひずみと断層活動の影響

フィリピン海プレートは年間数センチのスピードで北西方向へ移動しています。

この動きによって、ユーラシアプレートとの間に大きな圧力(ひずみ)が蓄積されており、その解放が地震という形で現れるのです。

特に、トカラ列島周辺ではこのひずみが小規模な断層群に集中し、連続的な群発地震が頻繁に発生しています。

一方、沖縄トラフでは、やや異なるタイプの地殻変動が進行しており、トラフの拡大に伴う「正断層型地震」が多く発生しています。

つまり、トカラ列島ではプレート境界の滑りが複雑な断層活動として地震を生み、沖縄トラフではトラフの拡大自体が地震の原因となるという違いがあるのです。

しかし、両者は共にフィリピン海プレート上での圧力の変動に起因しており、地震の連動リスクを検討するうえで無視できない関係性があります。

科学的知見に基づくリスク認識の必要性

近年では「トカラ列島の群発地震が、沖縄トラフや九州方面の地震を誘発するのではないか」といった憶測も見られます。

しかし、専門家の多くは「トカラと沖縄トラフの活動が直接的に因果関係を持つ明確な証拠はない」と指摘しています。

とはいえ、地震は「発生頻度」や「前兆現象」に一貫性がないため、一定の構造的つながりを持つ地域同士の動きには注意しておくに越したことはありません。

科学的根拠をもとに冷静に構造を理解し、防災意識を高めることが私たちにできる最善の対策ではないでしょうか。

「どこで、どのような動きが起きているのか」を正しく知ることが、根拠のある備えにつながるのです。

参考記事:

- https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1618106

- https://www.asahi.com/articles/AST721BV9T72TIPE004M.html

- https://www.coki.jp/article/column/54821/

- https://weathernews.jp/s/topics/202507/020146/

- https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/tokara/gaikyo.html

新着記事

こちらの記事もおすすめです。

トカラ群発地震と沖縄トラフの連動リスク

2025年6月下旬から7月初旬にかけて、鹿児島県のトカラ列島周辺で震度1以上の地震が900回を超えるという異例の群発地震が発生しました。

この地震活動に対し、インターネットやSNS上では「沖縄トラフや琉球海溝にも影響するのではないか」といった声が急増しています。

トカラ列島と沖縄トラフは、いずれもユーラシアプレート上に位置しており、その構造的な関係から地震リスクの連動を懸念する声が出てくるのは自然な流れとも言えるでしょう。

しかし、実際に両者が連動するリスクについては、慎重な見極めが必要です。

地理的には近接しているが、断層系は独立している

まず確認しておきたいのは、トカラ列島周辺の群発地震は「トカラギャップ」と呼ばれる特殊な構造的空白域に位置しているという点です。

このトカラギャップは、琉球海溝と南海トラフの間にあたる地域で、プレートの沈み込みが地形的・構造的に中断されている場所とされています。

一方、沖縄トラフは琉球列島の西側に位置し、東シナ海に向かって広がる海底拡張帯にあたります。

この地域では地殻の伸張によって正断層型の地震が発生しやすく、トカラ列島周辺のプレート沈み込み型とはメカニズムが大きく異なります。

つまり、両者は地理的には近く見えても、地震を引き起こす原因そのものが異なるのです。

このため、直接的に「トカラが揺れたから沖縄トラフも揺れる」といった単純な連動性は、地質学的に確認されていません。

群発地震は“ひずみの解放”であり、拡大の兆候ではない

今回のトカラ列島の群発地震は、震度1以上の地震が数百回以上、最大で震度5弱の揺れも複数回観測されています。

しかしその一方で、これらの多くは微小地震が連続的に発生している「ひずみの小出し」的な現象と見る専門家も多いです。

つまり、大きな地震の前兆というよりも、蓄積されたひずみが小規模な地震として分散的に解放されていると解釈されるケースが多いのです。

プレート境界全体の歪みバランスが崩れた結果、広範囲に影響が出るというメカニズムは、主に巨大地震の際に問題となります。

今回のように震源が局所的に集中しているケースでは、直接的に隣接する構造帯(この場合、沖縄トラフ)まで影響が及ぶとする明確なデータは存在しません。

したがって、今回の群発地震が沖縄トラフに即座に影響を及ぼすという根拠は、現在のところ確認されていないのです。

一方で、地震の“地場的変化”には注意が必要

とはいえ、地震の発生は常に新たな地質的ストレスや断層の再活性化を引き起こす可能性があります。

特にトカラ列島〜奄美海域〜沖縄トラフにかけては、複数の断層や地殻の不均一性が入り組んで存在しているため、注意が必要なエリアであることに変わりはありません。

仮に今後、震源の深さが変化したり、震源域が南方に拡大するような兆候が見られれば、沖縄トラフやその周辺地域へのストレス転移の可能性も否定できなくなります。

このような動きが観測された場合には、より慎重なモニタリングと解析が求められます。

つまり、現時点では科学的に“連動”は確認されていないものの、地質学的な視点で広域的な影響の可能性は完全に排除できるものではないということですね。

専門家の見解と市民の備え

九州大学や鹿児島大学の地震・火山学の研究者の多くは、「トカラの群発地震と沖縄トラフに因果的な連動性があるという科学的証拠は現在ない」と明言しています。

しかしその一方で、過去には局地的な地震活動が連鎖的に他の断層帯に影響したケースも報告されていることから、「データの継続的な収集と分析が不可欠である」とも警鐘を鳴らしています。

私たち市民にできることは、不確かな情報に振り回されず、信頼性のある情報に基づいて冷静に備えることです。

その上で、トカラ・沖縄・奄美といった地域の災害対策や避難経路の確認、備蓄の見直しなどを行っておくことが非常に大切ですよ。

- https://news.yahoo.co.jp/articles/5c3b77ec45ddc31a22b4ed5fe6743ae3e6bcb81e

- https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1618106

- https://coki.jp/article/column/54821

- https://www.asahi.com/articles/AST721BV9T72TIPE004M.html

- https://weathernews.jp/s/topics/202507/020146/

災害リスクとしての津波連鎖の可能性

近年、日本周辺のプレート境界における地震活動が活発化する中で、「津波連鎖」という言葉が注目を集めています。

特に、トカラ列島の群発地震と沖縄トラフの位置関係を踏まえ、「この地域の地震が津波を連鎖的に引き起こすのではないか?」という不安の声も出ています。

この章では、地理構造や過去の事例、専門家の見解をもとに、津波連鎖リスクについて冷静かつ具体的に見ていきます。

必要以上に恐れることなく、正しい知識を身につけて備えることが大切ですね。

トカラ列島と沖縄トラフの位置関係と海底構造

トカラ列島は鹿児島県南方、奄美大島と屋久島の中間に連なる小さな島々で、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界付近に位置しています。

一方、沖縄トラフは琉球列島沿いに延びる海底の細長い陥没帯であり、海洋プレートの沈み込みに関連した地殻変動が生じる場所です。

この2地域は明確に繋がっているわけではありませんが、どちらもユーラシアプレート上でのひずみ集中帯にあるという共通点があります。

また、いずれも浅い海底に面しており、地震が津波を引き起こす可能性を内包しているのも事実です。

ただし、トカラ列島の群発地震の多くは比較的浅い地震やマグマ・流体移動を伴う小規模な地殻活動によるものであり、津波につながる大型地震とは性質が異なります。

津波連鎖が起きるケースとその稀さ

津波連鎖とは、ある地震によって発生した津波や地殻変動が、別の断層帯や海底構造を刺激し、時間差で次の津波を引き起こす現象を指します。

過去の例として知られるのは、2010年のチリ大地震の後に太平洋各地で津波が観測された事例や、2011年の東日本大震災により広範囲での津波影響が及んだケースです。

しかし、これらはプレート境界型の巨大地震によるものであり、トカラ列島のような内陸地殻活動型の群発地震が直接的に津波連鎖を引き起こしたという例は確認されていません。

むしろ、津波リスクの高いのは沖縄トラフや琉球海溝のような海溝型地震が発生する地域です。

ここではプレートが沈み込む境界が急角度で形成されており、断層破壊が起これば広範囲に津波が及ぶ可能性があります。

科学的に見た「連動」の可能性と誤解

「地震が連鎖する」「津波が連動する」という言葉はインパクトがありますが、科学的には十分な根拠をもって語られる必要があります。

たとえば、トカラ列島での地震が数日後に沖縄トラフで地震を引き起こすというような「直接的連鎖」は、現段階の地震学では確認されていません。

地震の発生は局所的な応力変化と地殻構造に依存するため、物理的な結びつきがなければ誘発効果は限定的とされています。

また、津波に関しても、ある津波が別の津波を呼び起こすメカニズムは、大規模なプレート境界地震であっても稀であると考えられています。

ゆえに、トカラ列島での群発地震を「沖縄の大津波の前兆」と結びつけるのは、現時点では根拠に欠ける見方と言えるでしょう。

必要なのは、局所的な地震活動に対して冷静に状況を分析し、過剰な関連付けを避ける姿勢です。

「備え」はあくまで現実的な想定の中で

トカラ列島や沖縄地域における津波災害への備えは、もちろん重要です。

沿岸地域に住む住民や観光客は、津波警報や緊急地震速報に対する意識を高め、避難経路やハザードマップの確認を日頃から行うべきです。

また、トカラ列島は離島であり、支援の到達にも時間がかかるため、自治体や個人レベルでの備蓄体制も見直されつつあります。

ただし、その備えは「連鎖的な津波の恐怖」よりも、「現実に発生しうる津波や地震にどう備えるか」という視点が大切です。

誤情報に惑わされず、科学的根拠に基づいた行動が命を守る鍵になるんですね。

- https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1618106

- https://www.asahi.com/articles/AST721BV9T72TIPE004M.html

- https://coki.jp/article/column/54821/

SNSの「地震法則」の実態と科学的評価

近年、「トカラ列島で群発地震が起きると、日本のどこかで大地震が起きる」という説、いわゆる「トカラの法則」がSNSや動画サイトを中心に広まりつつあります。

この法則は、不安を煽るような表現で拡散されることが多く、一部では2025年7月の大地震の前兆とまで断定的に語られています。

しかし、実際のところこの法則には、科学的根拠があるのでしょうか。

ここでは「トカラの法則」の実態と、それに対する地震学の立場を明らかにしていきます。

「トカラの法則」とは何か?

「トカラの法則」とは、トカラ列島周辺で群発地震が発生すると、数日から数週間以内に日本国内のどこかで大きな地震が起きるという仮説です。

これは明確な学術論文ではなく、いくつかの過去事例をもとに後付けで構築された民間説です。

例として、東日本大震災(2011年)や熊本地震(2016年)の前にもトカラ列島で地震があったことが挙げられています。

こうした「過去に似たことがあった」という印象が、法則として語られているわけです。

しかし、このようなパターン化は「前知識バイアス」や「印象記憶」の影響が強いとされています。

地震学の立場:相関と因果は別物

地震学の専門家の多くは、「トカラの法則」に対して懐疑的です。

なぜなら、群発地震が続いたあとに他の地域で地震が起きたとしても、それは単なる偶然の一致である可能性が高いからです。

日本は世界有数の地震多発国であり、毎日のようにどこかで有感地震が観測されています。

そのため、いくつかの事例が時間的に重なることは統計的にも自然な現象であり、直接的な因果関係を示すものではありません。

「相関があるように見えても、それが因果関係とは限らない」というのが、科学的な見解なのです。

「“トカラの法則”という言葉は非常にキャッチーですが、それが正しい予測モデルであるとはいえません。 地震は多くの要因が重なって発生するため、単純な前兆と本震の関係を法則化するのは難しいです。」

引用:https://coki.jp/article/column/54821/

なぜSNSで広まりやすいのか?

トカラの法則がSNSやYouTubeで繰り返し話題になる背景には、人間の心理的傾向が影響しています。

人は危機情報に敏感であり、「○○の前兆」「●日以内に地震が来る」といった断定的な表現に注目しやすくなります。

とくに不安が高まっているときには、その情報の真偽を十分に確かめずにシェアしてしまうことも少なくありません。

さらに、過去の大地震の前に「たまたま」群発地震があったという事例を強調することで、より「それっぽく」見えてしまうのです。

これは「後知恵バイアス」と呼ばれる現象で、すでに起きた事象に対して、「最初からわかっていた」と錯覚する心理的作用が働いていると考えられます。

事実を冷静に見極め、感情による拡散に流されない意識が大切ですね。

科学に基づく冷静な情報収集のすすめ

もちろん、トカラ列島での群発地震が注目されること自体は重要です。

地殻変動が活発であることは事実ですし、防災意識を高めるきっかけにもなります。

しかし、「法則」や「予言」などの言葉に過度な信頼を置くのではなく、気象庁や地震研究機関など、信頼できる情報源をもとにした判断が必要です。

科学的根拠に基づかない情報に踊らされると、本当に必要な備えを見誤ってしまうおそれもあります。

正しい情報をもとに「備える」ことが、私たちにできるもっとも確実な行動なのです。

- https://coki.jp/article/column/54821/

- https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1618106/

- https://www.asahi.com/articles/AST721BV9T72TIPE004M.html

実際の震源データ:2025年6~7月の群発地震の特徴

2025年6月下旬から7月上旬にかけて、トカラ列島周辺で観測された群発地震は、過去の同地域での活動と比較しても際立った特徴を持っていました。

気象庁の発表によると、6月21日から7月2日までのわずか12日間で、震度1以上の地震が累計932回に達し、異常なまでの高頻度となっています。

特に注目すべきは、震度5弱を観測する地震が3回も含まれていた点です。

これは、過去にトカラ列島で記録された群発地震と比べても、規模・頻度ともに上位に位置する活動であり、地震学者からも「注視すべき異常活動」と評価されています。

震源地の集中と断層構造の関係性

今回の群発地震の震源は、主に悪石島(あくせきじま)およびその周辺海域に集中していました。

震源の深さはおおむね10~20km程度とされ、プレート境界ではなく、地殻内の活断層起因の地震である可能性が高いとされています。

特に注目されたのは、震源が一定の範囲内で密集し、断続的に震度4~5弱の揺れが続いた点です。

これにより、断層の一部で徐々に応力が解放されている現象、いわゆる「連鎖的微細地震」と解釈する専門家の見解もあります。

ただし、断層の全体像や正確な震源メカニズムについては、今後の解析を待つ必要があります。

過去の群発地震との比較と異質性

トカラ列島では過去にも数年に一度の頻度で群発地震が観測されてきました。

2021年のケースでは約1週間で200回程度の地震が観測され、2023年にも約400回の地震が確認されています。

今回の2025年の活動は、それらと比較しても明らかに異質です。

まず、回数が群を抜いて多い点。そして、震度5弱が複数回観測されている点です。

これは単なる微小地震の連続というよりも、一部の断層が本格的に活動を始めている兆候として受け止められています。

ただし、現在のところ「前震→本震」という明確なパターンには至っておらず、大規模地震への発展を予測するには至っていません。

地元への影響と注意喚起

トカラ列島は鹿児島県十島村に属し、人口も少なく、平時は静かな島々です。

しかし今回の地震活動では、複数の島で船の接岸制限や避難準備が実施されました。

特に悪石島では住宅への影響や山道の崩落など、直接的な被害も報告されており、これは過去の群発地震では見られなかった傾向です。

また、船舶でしか移動できない地理的特性のため、支援や避難に時間がかかる懸念もあります。

このような背景から、気象庁や自治体は引き続き注意を呼びかけており、今後も余震や新たな活動に備える必要があります。

震源活動データまとめ(2025年6月21日~7月2日)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 地震回数(震度1以上) | 932回 |

| 最大震度 | 5弱(3回) |

| 主な震源地 | 悪石島周辺 |

| 震源の深さ | 10~20km |

| 被害 | 住宅被害、船舶接岸制限、一部住民避難 |

このように、2025年のトカラ列島群発地震は、データ上も実質的な影響面から見ても、これまでにない“異質な群発活動”として位置づけられています。

今後の観測と分析結果によって、さらなる理解が進むことが期待されます。

- https://www.asahi.com/articles/AST721BV9T72TIPE004M.html

- https://weathernews.jp/news/202507/020146/

- https://www.tenki.jp/bousai/earthquake/detail/2025/06/30/20250630095737-460000/

地震津波連鎖リスクを踏まえた防災ポイント

トカラ列島の群発地震が続くなか、注目されるのが沖縄トラフや琉球海溝を含めた地震津波連鎖の可能性です。

特に、海底で発生する地震は津波被害のリスクを伴うため、離島住民や沿岸部に住む方にとっては日常的な防災意識が欠かせません。

では、現在の観測データや地理的構造をもとに、個人がどのような備えをしておくべきかを具体的に見ていきましょう。

ここでは、誤情報に惑わされることなく、科学的に妥当とされる範囲での対策を紹介します。

「連鎖地震」は常に起きるわけではないが、備えは必須

トカラ列島と沖縄トラフは、どちらもユーラシアプレートに属しており、隣接していることから“連鎖地震が起こるのでは?”という不安が生まれがちです。

しかし、現在の地震学的知見では、プレート境界にある複数の断層帯が連動して巨大地震を引き起こす可能性は「否定はできないが、確定的ではない」とされています。

重要なのは「発生確率の大小に関わらず、備えはしておく」という防災意識です。

実際に、過去の巨大地震でも前兆なく津波が発生した事例がありますので、たとえ群発地震が小規模でも油断は禁物ですよ。

津波リスクがある地域は即時避難の意識を

沖縄トラフ沿いで地震が発生した場合、最短で10分以内に津波が接近する可能性もあるとされています。

特に、トカラ列島や沖縄本島周辺の離島地域では、避難経路が限られているため、「揺れを感じたらすぐ高台へ」が基本行動です。

気象庁の津波警報や地震速報が出る前に動けるかが、命を分けるカギになります。

また、防災無線が聞こえづらい地域では、防災ラジオやスマートフォンアプリでの速報受信も有効です。

日常的な「地震・津波を想定した備え」が生死を分ける

万が一に備え、以下のような準備をしておくことが勧められます。

| 備えの項目 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 避難経路 | 家族で事前に確認・共有し、夜間や雨天時にも行動可能か確認する |

| 非常持ち出し袋 | 水・食料・ライト・携帯ラジオ・医薬品・モバイルバッテリーなど最低3日分 |

| 地域のハザードマップ確認 | 津波浸水想定区域や避難所の位置を把握 |

| 家具固定 | 寝室や出入口付近の転倒防止策を施す |

| 家族連絡方法 | LINEやSNSが使えない場合を想定し、集合場所やメモの残し方を決める |

| 情報収集手段 | テレビ、ラジオ、スマホアプリなど多系統の情報源を確保 |

また、近隣住民とのコミュニケーションも重要です。

高齢者や子ども、障がいを持つ方が身近にいる場合は、一緒に避難するシミュレーションをしておくと安心ですね。

「不安」ではなく「備え」で行動を変える

SNSでは「トカラの法則」や「大地震の予言」などが飛び交うことがあります。

しかし、これらの多くは科学的根拠が不十分であり、冷静な情報判断こそが本当の防災力につながります。

不安に駆られて誤った行動を取るのではなく、信頼できる機関の情報に基づいた備えと訓練を日常に取り入れていくことが大切ですよ。

参考記事

- https://weathernews.jp/s/topics/202507/020146/

- https://www.asahi.com/articles/AST721BV9T72TIPE004M.html

- https://coki.jp/article/column/54821/

結論:科学的理解と冷静な判断の重要性

地震や火山噴火といった自然現象は、突発的かつ大きな被害をもたらす可能性があるため、不安や恐れの感情が先行しやすい傾向があります。

特に近年、SNSを通じて「トカラの法則」や「地震の前兆」といった情報が拡散され、あたかも科学的に裏付けられているかのように受け取られるケースが増えています。

しかし、これらの多くは科学的根拠に基づいていないか、あるいは因果関係が証明されていない仮説である場合がほとんどです。

そのため、私たち一人ひとりが正しい情報を見極める力を持つことが、パニックを防ぎ、防災意識を健全に保つために非常に重要なのです。

「トカラの法則」は科学的根拠に乏しい

「トカラ列島で群発地震が起きると、他地域で大地震が発生する」という通称「トカラの法則」は、一部のネットユーザーの間で根強く語られています。

この考え方は、トカラ列島での群発地震が日本各地のプレート境界と地質的に連動しているという仮説に基づいていますが、現時点でこのような連動性を裏付ける科学的データは確認されていません。

実際に、東京大学地震研究所などの複数の地震専門家は、このような仮説について「時系列的な偶然の一致に過ぎない」と指摘しています。

つまり、発生順に地震を並べて関連性を後付けで語る「前知恵バイアス(confirmation bias)」の可能性が高いというわけですね。

科学的には、地震の前兆を正確に予測する手法は確立されておらず、個別の群発地震が他地域の大地震を引き起こすと断定することはできません。

不安に飲まれず「知識」で備えることが必要

自然災害への備えは重要ですが、その際に「根拠のない予言や噂」に過剰に反応してしまうと、本当に必要な対策がおろそかになるリスクがあります。

例えば「7月に何かが起きる」といった漠然とした情報に煽られたとしても、具体的にどの地域で、どのような備えをすべきかまでは提示されていないことが多いです。

そのような曖昧な情報よりも、信頼できる機関の発表や地震観測データに基づいた判断こそが、安全と安心への近道になります。

私たちは「地震が来るかもしれない」という不確かな未来に怯えるのではなく、「今、自分にできる備えは何か」を考える視点が必要です。

正確な情報の収集と冷静な判断が、命を守る上で最も強力な防災の武器になるのです。

防災の基本を見直し、情報リテラシーを高めよう

気象庁や自治体が発信するハザードマップ、緊急速報、避難所情報などを日頃から確認しておくことは、地震が起きたときの行動判断を大きく助けてくれます。

また、防災用品の備蓄や家族での安否確認方法を決めておくことも基本中の基本です。

さらに重要なのは、「情報リテラシー」を持つことです。

ネットやテレビから流れてくる情報の中には、不安を煽るものも少なくありません。

それらをうのみにせず、出典や根拠を確認し、複数の情報源を比較する習慣を身につけましょう。

「正しく恐れ、冷静に備える」ことこそが、科学的理解を持った現代人に求められる姿勢と言えるでしょう。

まとめ:感情ではなく「事実」に基づいた判断を

自然災害は予測が難しく、完全に防ぐことはできません。

だからこそ、私たちにできることは「不確かな予言」ではなく、「事実に基づいた知識と備え」を大切にすることです。

今回のトカラ列島の群発地震も、科学的な観測と分析を元に冷静に受け止め、必要な対策をとることが求められています。

社会全体が冷静な対応を心がけることで、被害を最小限に抑えることができるのです。

参考記事:

- https://www.asahi.com/articles/AST721BV9T72TIPE004M.html

- https://coki.jp/article/column/54821/

- https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1618106